Les sulfuro livres 2024

118 livres

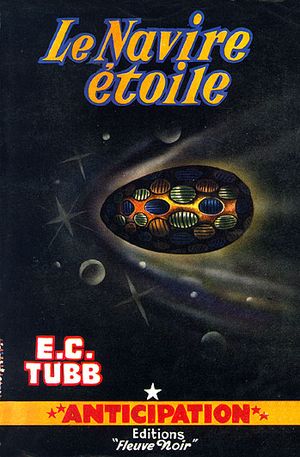

créée il y a 4 mois · modifiée il y a 3 joursLe Navire étoile (1956)

Star Ship

Sortie : 1958 (France). Roman, Science-fiction

livre de Edwin Charles Tubb

Annotation :

En fait j'ai lu "Les seigneurs du navire-étoile" de Mark Geston, mais y avait pas dans le moteur de recherche.

Science-fiction – fantasy (on ne sait pas trop si on est 20 000 ans dans le futur ou carrément dans un autre univers, sur Terre ou sur une autre planète terraformée) de la grosse déprime, qui a en particulier pour originalité d’établir un espace-temps singulier, une espèce de XIXème siècle tendant vers le Moyen Âge et qui a connu, et connaît encore un peu, l’époque de la machine, Les seigneurs du navire-étoile pourrait être qualifié de ludo-psycho-social : on place une situation pas banale, le chantier d’un gros vaisseau censé assurer la fuite et la survie de toute l’humanité de bonne volonté, et on observe les résultats : manipulation des élites, vénérations, ferveur sanguinaire…

Le grand tour de force réside cependant surtout dans le style du roman pour le moins paradoxal, cynique mais en même temps attendri à l’égard de ces pauvres personnages piégés dans ce pauvre monde détruit, puant et en voie de lente mais certaine désagrégation. Une sorte de douce cruauté plane ainsi sur le récit, parfois totalement mauvaise et désespérée (le chapitre de nettoyage des marais), parfois ambiguë et ironique (le grand final de l’Apocalypse), régulièrement triste, prenant note d’une fatalité de l’histoire (on va tous mourir, et en plus les civilisations sont mortelles) et de la nature humaine (conduite par l’ambition, la soumission, la violence… pas que de bons affects). Y a surtout qu’on rigole jaune, mais qu’on rigole bien, entre les responsables du projet vaisseau-étoile qui disparaissent « mystérieusement », les faux mouvements d’héroïsme brouillons travestis en épopée ou la dureté poisseuse d’un environnement probablement post-nucléaire.

Comme dans de nombreux romans, un gros côté « je vous explique le XXème siècle » avec ses idéologies, ses tragédies et ses (funestes) conclusions à tirer, toujours traitées sous un angle bouffon-tristounet. La Caroline rentre dans ce programme, passant d’un système élitiste plus ou moins dissimulé à une dictature ouvrière et messianique.

La fin surprend, un peu du moins, en faisant péter la canonnade de l’Apocalypse et en multipliant par 1000 un nombre de morts déjà élevé. Un aspect fin du monde y rampe bien sûr, mais toujours aussi ce fameux esprit méchant, moqueur et pourtant compatissant.

L'Aile du dragon - Les Portes de la mort, tome 1 (1990)

Dragon Wing

Sortie : 6 novembre 1992 (France). Roman

livre de Margaret Weis et Tracy Hickman

Annotation :

Pareil, en fait j'ai lu "Hors de la bouche du dragon" toujours de Mark Geston.

A la fois similaire – un monde pourri, tout pourri ; un ton globalement cynique et compatissant – et différent – focalisation sur un personnage bien défini en la personne de Van Roark ; une temporalité ramassée à quelques années et pas ouverte sur un siècle et plus ; un gros thème central, la foi et l’espoir, dans un univers quasi mort – du Seigneurs du navire-étoile, ce deuxième tome du monde de merde imaginé par Mark Geston ne laisse aucune échappatoire, et se conclut ainsi joyeusement, comme La Conscience de Zeno dans un autre style, sur une note d’espérance, la disparition complète et totale de l’espèce humaine, histoire d’être enfin tranquille avec tout ça. Plus que chez son prédécesseur, Hors de la bouche du dragon s’ouvre également à l’aventure – désespérée, inutile, morne et sinistre, mais aventure quand même, qui fonctionne beaucoup par boucle, Van Roark revenant par exemple chez lui ou rencontrant de nouveau les mêmes personnages, en règle générale toujours plus enfoncés dans la mort et la dégradation.

Le livre vient également chercher un onirisme très post-apo, prenant ses envolées poétiques aux portes de la fin du monde. Gros travail de mise en parallèle et d’écho avec les textes bibliques, l’Apocalypse forcément en tête.

Était-ce lui ? (1987)

précédé de : Un homme qu'on n'oublie pas

War er es ?

Sortie : juillet 2016 (France). Recueil de nouvelles

livre de Stefan Zweig

Annotation :

Deux nouvelles, une petite et une moyenne, de tonton Zweig.

La première, Un homme qu’on n’oublie pas, morale et un brin sociale, très démonstrative en prenant un personnage généreux et libéré de l’argent et du salariat comme modèle plus ou moins utopique de vie, a le mérite d’aller droit au but et d’exploiter frontalement le caractère exemplaire que peut revêtir un personnage de fiction. Mais ça reste pas mal naïf quand même.

La seconde, Était-ce lui ? donc, est un polar à la Agatha Christie assez « inattendu », où le principal suspect est un chien. Tout y est monté comme une affaire criminelle : le contexte et ses personnages sont posés, les motivations de l’assassin finement et longuement exposées, en essayant de les adapter à sa nature canine (« mais c’est un chien très intelligent, hein ! ») Je pense que Zweig verse assez largement dans la caricature ici, en jouant sur les ressorts parfois improbables du polar. L’environnement so British, avec son indispensable médecin et ses individualités borderlines (le propriétaire du chien, enthousiaste et énergique jusqu’à la semi démence), ne parait pas si innocent qu’il en a l’air de prime abord. Reste quand même que cette histoire de chien tueur tient en haleine et que les moteurs du genre, même parodiés, tournent plein tube.

De façon générale, je ne connais pas suffisamment Zweig pour savoir si ces deux textes sont représentatifs de son œuvre.

Mélite, ou Les fausses lettres

Mélite

Sortie : décembre 1629 (France). Théâtre

livre de Pierre Corneille

Annotation :

Après le triomphe 2023 sur Racine, lancement de la run Corneille, bien plus vénère, car comprenant plus de 30 pièces.

Et on commence avec Mélite, premier texte du monsieur. Première impression, la pièce surprend par sa densité, ses revirements continus, son côté « baroque » peut-être. Tircis l’anti-amoureux s’éprend de Mélite dans un jeu de je-t’aime-moi-non-plus pendant qu’Eraste, amant malheureux de Mélite depuis deux ans qui est à l’origine de la rencontre Mélite-Tircis, jaloux à en crever, met en place un complexe stratagème de fausses lettres soutenant la frivolité de Mélite, tantôt débinant Tircis, tantôt s’affichant avec Philandre, lui-même amant de Cloris sœur de Tircis et dotée du même caractère froid que son frère. Tout le monde tombe dans des quiproquos qui saturent très vite la pièce tandis qu’Eraste, le maître des marionnettes, bascule dans la grosse folie en apprenant le (faux) suicide de Mélite et Tircis (bien qu’il s’en foute pour Tircis). Cet enchevêtrement se tend à travers les manœuvres d’une distribution particulièrement retorse : Eraste donc, mais aussi Tircis et Cloris, parfois bien proches de la sournoiserie gratuite, Mélite, pas toujours pure et innocente, manipulant à dessein sa nourrice, Philandre, teubé, mais aussi trompeur et violent, voulant tout et tout le temps régler les problèmes à coup de duel (c’est au passage le seul personnage éconduit de la pièce, Tircis épousant Mélite et Cloris Eraste, rétabli).

Tout ça annonce peut-être, comme plusieurs critiques l’ont signalé, les tragiques tragédies de Corneille, mais aussi, j’ai l’impression, les sombres comédies de Molière, type Le Misanthrope (Tircis = Alceste) ou Georges Dandin (qu’on retrouve un peu chez Philandre).

Le Dit d'Aka (2000)

The Telling

Sortie : octobre 2000 (France). Roman, Science-fiction

livre de Ursula Le Guin

Annotation :

Le dernier titre – si je ne dis pas de bêtises – du cycle de l’Ekumen, qu’on va lire avant presque tout le reste dans un souci de logique et de compréhension.

Un petit bémol tout d’abord qui résonne bien aux oreilles tient à la caractérisation d’Aka, plus ou moins une transposition totale et sans omission de la Chine post Mao, marquée par la Révolution Culturelle et la redéfinition de l’histoire nationale. Tout y est en fait, ou du moins sous la forme découverte par les Occidentaux dans les années 90 (je sais pas pour le anglo-saxons, mais les gros essais en formes d’analyses historiques sur les années sombres du maoïsme, notamment de Jean-Luc Domenach – L’archipel oublié paraît en 1992 – datent en France de cette période). La Corporation sent très fort le Parti autoritaire, le Moniteur remplace le Commissaire sans trop d’esbroufes, même les laogaï apparaissent dans l’évocation de camps de réhabilitation. A force de lire ce reflet un peu trop fidèle de la réalité, on peut se demander qu’est-ce qui pourrait nous faire préférer la S-F au documentaire. Le Guin insiste cependant sur ce qui l’arrange : la promotion de la Science et de la Raison au détriment de toutes autres formes de savoir, ravalés à des superstitions.

La peinture de traditions de la vieille Chine suit le même chemin, quoique l’autrice resserre bien plus les mailles du tamis pour garder prioritairement le taoïsme et l’art (notamment calligraphique). Les passages creusant ce filon m’ont l’air plus complets, plus riches, plus érudits (quoique ma connaissance du taoïsme ne suffit pas pour l’affirmer) et en fait m’ont plus intéressé.

De grosses parties demeurent donc, avec un plumage anthropologique, mais aussi l’avant-dernier chapitre sur la confrontation en miroir entre Sutty et le Moniteur, où on essaye de piger comment la haine de la culture peut prendre racine et germer en commissaire politique zélé. De façon générale, la mise en parallèle entre la Corporation et l’Unisme – système théocratique oppresseur qui a pris le contrôle de la Terre et qu’a fui Sutty avant sa chute – maintient le livre dans un certain flou politique qui lui permet d’échapper au cadre de l’essai.

La Veuve (1633)

Le Traître trahi

Sortie : 1633. Théâtre

livre de Pierre Corneille

Annotation :

Confirmation de la forme baroque chamarrée des premières comédies de Corneille, qui se traduit visiblement surtout en croisements amoureux. Dans Mélite, les fausses lettres d’Eraste mettaient en tension deux couples, exactement comme les machinations d’Alcidon viennent bousculer et recomposer un carré Philiste – Clarice – Célidan – Doris. Un recours aussi à un truc, un ressort bien net et repérable de la comédie, qui structure la pièce. Les lettres dans Mélite donc et le personnage du traître retors et mauvais (Alcidon) dans La Veuve. Comme le titre l’indique, Corneille pousse la chose jusqu’à la retourner et faire trahir le traître, d’où l’intervention, au milieu de la pièce, de Célidan, d’abord allié d’Alcidon, finalement celui qui va précipiter sa chute, par amour pour Doris et rebuté par les véritables motifs du méchant pas bô.

Parallèle assez marrant sinon dans la relation à l’amour. L’innocent et naïf Philiste fait la cour à Clarice sans jamais lui déclarer sa flamme, toujours en évoquant un quotidien vague, des éléments sans importance, incapable d’avouer franchement son amour franc et pur. Alcidon en fait à l’inverse des caisses avec Doris, sœur de Philiste, qu’il a pourtant prévu de renier au profit de Clarice (d’où son stratagème). Malgré les jeux d’amour bruyant auquel il se livre, Doris n’est pas dupe et compte l’abandonner elle aussi pour un autre amant. Authenticité des relations dans le silence et les discussions indirectes, mensonge quand ça gueule et que ça s’enflamme.

Le Parti pris des choses (1942)

Sortie : 1942 (France). Poésie

livre de Francis Ponge

Annotation :

Extrêmement client du projet Le Part pris des choses, se construisant par une fusion de l’approche poétique et documentaire. Poésie des objets, poésie peut-être surtout de l’observation sous tous les angles et sous toutes les formes, de tout et n’importe quoi, même, et surtout, du plus infime, du minuscule. Cette volonté d’embrasser le monde entier par l’art, par une forme à la fois déjà vue et pourtant sans cesse neuve, rapproche Ponge de pas mal d’auteurs. Je pense perso surtout à la BD avec Jens Harder (les projets Alpha…, Bêta…). Elle se traduit sinon par des pièces marquées par leur variété, parfois totales, débordantes et encyclopédiques (« L’escargot », « Le galet »), parfois très imagées, misant sur une symphonie leur étant propre (« La bougie » : « La nuit parfois ravive une plante singulière dont la lueur décompose les chambres meublées en massifs d’ombre. »)

Proêmes est d’un autre cru, plus « philo-poésie » avec une influence bien plus marquée par le surréalisme (parce que la plupart des textes sont plus anciens ?) Bien souvent, on aboutit à un art poétique, tant Ponge tourne et retourne sur les éternels thèmes de la parole, de la désignation, du « comment qu’on dit les choses ». De manière générale, Ponge a tendance à verser dans le bon mot ou la blagounette de lettré. Ça fonctionne… ou pas.

Le grand projet pongique est formulé dans « L’introduction au galet » des Proêmes : « Ainsi donc, si ridiculement prétentieux qu’il puisse paraître, voici quel est à peu près mon dessein : je voudrais écrire une sorte de De natura rerum. On voit bien la différence avec les poètes contemporains : ce ne sont pas des poèmes que je veux composer, mais une seule cosmogonie.

Mais comment rendre ce dessein possible ? Je considère l’état actuel des sciences : des bibliothèques entières sur chacune d’elles… Faudrait-il donc que je commence par les lire, et les apprendre ? Plusieurs vies n’y suffiraient pas. Au milieu de l’énorme étendue et quantité des connaissances acquises par chaque science, du nombre accru des sciences, nous sommes perdus. Le meilleur parti à prendre est donc de considérer toutes choses comme inconnues, et de se promener ou de s’étendre sous bois ou sur l’herbe, et de reprendre tout du début. »

[Suite dans les commentaires]

Un petit roman lumpen (2002)

Una novelita lumpen

Sortie : 2002. Roman

livre de Roberto Bolaño

Annotation :

Un baby Bolano, le dernier texte du vivant de l’auteur. C’est peut-être justement cette brièveté qui permet au roman d’isoler l’espace de son récit (les heures et malheurs d’une orpheline italienne au seuil de la vie adulte, peinant à survivre avec son frère et en compagnie de deux mecs louches squattant chez eux) et de l’infuser de poésie, aussi bien à travers les péripéties et la forme, toujours aux portes du désespoir, sans jamais d’emphases.

Toujours - parce qu’on est chez Bolano - la biographie en comète d’un perso raflant la première place pour quelques pages. C’est ici l’ancien monsieur Univers Maciste, bodybuilder devenu aveugle et constamment cloîtré chez lui, qui brigue cet honneur. Son statut d’amant le rend cependant bien plus intrinsèquement lié au perso principal, sans doute là encore parce que le nombre réduit de pages empêche un développement plus étalé ou une construction plus raffinée.

L'Œuvre au noir (1968)

Sortie : 1968 (France). Roman

livre de Marguerite Yourcenar

Annotation :

Quoi qu’on en pense, L’Œuvre au noir a des allures de turbo roman historique. Presque tout, dans sa conception, reprend ou s’inspire d’éléments issus de son espace-temps choisi, grosso modo la première moitié du XVIème siècle. Zénon, premier d’entre tous, est ainsi une compilation à lui seul d’intellectuels de l’époque, quelque part, comme Yourcenar le remarque dans ses notes sur la construction du bouquin, entre Giordano Bruno et Big de Vinci. Le roman s’offre en outre plusieurs crochets sur les événements généraux de l’Europe de l’ouest renaissante à travers des passages très contextualisants, dont le plus important est sans doute « La mort à Munster » sur le soulèvement anabaptiste dans cette même ville. A ce propos, Zénon s’absente parfois sur de longs paragraphes pour laisser place à d’autres personnages et situations personnelles ou collectives. C’est le cas par exemple de Henri-Maximilien son demi-frère, archétype du capitaine pauvre et aventureux so Renaissance. Le chapitre d’ouverture, « Le grand chemin », composé surtout d’un dialogue entre Zénon et son demi-frangin, alors tous les deux vagabonds, permet de brosser une peinture globale d’une époque complexe mais saisissable à travers des signaux et des archétypes. On remarquera également que Yourcenar se permet des chapitres d’aération, qui ne servent ni à l’intrigue ni à une caractérisation poussée du XVIème siècle (ou du moins, pas de la manière la plus claire qui soit), mais se contentant de mettre en scène Zénon dans sa big vie, errante ou immobile. Les très cools « Loisirs de l’été » et « Promenade sur la dune », limite de petites nouvelles imbriquées dans le texte, donnent ainsi encore plus de coffre au perso principal.

A ce propos, les nombreuses formes que peut revêtir Zénon dans son histoire trouvent une explication dans une note de l’auteur sur son œuvre. Il faut que les personnages, tout en restant les mêmes, se renouvellent sans cesse, ne soient pas monolithiques, évoluent continûment (le modèle là-dessus pour Yourcenar est Tolstoï, qui « ne rabâche jamais quand il s’agit d’êtres »). L’Œuvre au noir suit clairement cette route, imaginée la première fois par Yourcenar alors qu’elle a dix-huit ans et publiée en version finale plus de quarante ans après. Zénon et ses comparses ont eu le temps de changer de gueule.

[Suite dans les commentaires]

La Galerie du palais

Sortie : 1633 (France). Théâtre

livre de Pierre Corneille

Annotation :

Les comédies de Corneille se suivent et se ressemblent, trainant à chaque fois leurs kyrielles de traître(esses), de stratagèmes, de quiproquos, de carrés amoureux et de duels avortés. Résultat : les magouilles de Hyppolite, secondée par les inévitables valets, pour repousser les avances de Dorimant et mettre le grappin sur Lysandre, pourtant amant de Célidée, s’effondreront sans aucune once de surprise, au bénéfice d’un retour à « l’ordre amoureux », amante A restant avec amant A sans plus lorgner du côté d’amant B.

Petite plus-value, la mise en scène des marchands de la galerie du palais : libraire, mercier et lingère, très présents dans l’acte I, introduit les rumeurs et les « bruits de la rue » dans des pièces en règle générale closes, avec un minimum de contacts avec l’extérieur. Pas totalement anodin non plus, cette représentation reste assez périphérique.

Lyres

Sortie : 1980 (France). Poésie

livre de Francis Ponge

Annotation :

Première partie du Grand recueil, la méga somme poétique pongique en trois actes.

Ça se remarquait déjà ici ou là dans Le Parti pris des choses ou les Proêmes, mais il y a un maniement parfois bien vicieux du sarcasme chez Ponge, qui charge et qui démonte dans certaines pièces bien senties. La « Prose de Profundis à la gloire de Claudel », où le poète ambassadeur est caricaturé sous la forme d’une grosse tortue compassée et m’as-tu-vu, s’impose certainement comme le morceau le plus salé de ce registre. La société, ses mœurs et son bal des puissants, se reprend des tirs descendant tout ce qui est humain pour se focaliser sur les formes, les rituels et les choses, donnant au sujet des textes un côté immobile, bêtement inamovible (« Le ministre », « Le quartier des affaires »). Petit passage aussi sur des portraits d’amis ou de connaissances, sympathiquement parodiés (« Paul Nougé », « Henri Calet », « Hellens » représenté comme un arbre baveux). Les vannouzes de Pongeax sont encore là, parfois bien lourdingues, parfois plus fines. Elles ont cela dit le mérite de ne pas venir couler les textes, sauf dans un effet voulu de surenchère.

La préférence pour les détails sur l’absolu, accompagnée par un goût assuré des choses et par un emploi presque continu de la réification, demeure le cœur de métier du pouète. Personnage, Histoire, Idées et Pensée se retrouvent au mieux délaissés, au pire parodiés. C’est toute l’opération des certains poèmes jamais bien loin de l’art poétique (« Interview à la mort de Staline » où on préfère la partie noms communs du dictionnaire à son pendant noms propres, « La pensée comme grimace » où on s’intéresse aux applications physiques de la réflexion sur le visage).

Une composante, plus présente que dans les précédents recueils, de la poétique et de l’humour pongiques se traduit par un tissage sans fin à partir de détails et d’hypothèses plus ou moins pétées, par un retour maniaque des éléments secondaires ou, semble-t-il, anodins, des choses étudiées, qui permet l’éclaircissement d’un nouvel angle, et ainsi d’une nouvelle verve poétique. Le très long « Texte sur l’électricité », avec ses détours par la mythologie et l’étymologie grecques, accompagnant des considérations techniques, roule dans cette direction.

Le nom du monde est forêt (1972)

The Word for World is Forest

Sortie : 1 février 1979 (France). Roman, Science-fiction

livre de Ursula Le Guin

Annotation :

Déjà, particularité narrative du bouquin, on est ici placé du côté terrien, et pas dans celui des agents hainiens, à une époque en plus antérieure à l’Ekumen (alors que s’établit la Ligue, son prédécesseur). C’est donc l’occasion d’un zoom sur les pratiques des nations de la Terre, leurs conquêtes spatiales et leur idéologie vis-à-vis de l’alter mundus, toutes deux assez bourrines.

Le sujet central (s’il y en a un) du Nom du monde est forêt peut être établi comme étant d’ordre mythologique, déjà parce que les dieux, désignés par la coutume parmi les mortels, sont fréquents et en rien surnaturels chez les Athshéens et que d’ailleurs Selver, le perso principal, en est un, ensuite parce qu’on guette autour de la geste de ce « dieu » comment une société, une espèce entière même, change ses habitudes et se transforme au contact de l’humanité. Ainsi, les Athshéens apprennent la guerre et l’art de tuer auprès des colons, alors qu’ils n’ont jusqu’alors aucune tradition de meurtre ou de combat martial, et qu’ils n’ont pas non plus le physique adéquat, petits orang-outan-paresseux vert qu’ils sont. A ce propos, les œuvres qui s’inspireront du livre oublieront largement cette dimension pacifique du peuple natif, exemple net avec les Navis dans Avatar. Le découpage du bouquin, alternant les focalisations sur Selver (héros), Davidson (méchant) et Lyubov (humain ami, « converti ») permet sinon de gonfler les bouleversements indus par cette rencontre entre espèce, vue sous trois angles subjectifs différents.

On notera la caractérisation très Colonel Terreur de Davidson, pourri jusqu’au trognon, persuadé d’avoir un plus gros Q.I. et de plus grosses couilles que tout le monde. Si, comme vu au-dessus, ce côté mal intégral donne un cachet mythologique, il rappelle surtout la guerre du Vietnam, alors sur sa fin lors de la publication du roman, version pré Apocalypse Now. On retrouve d’ailleurs évoquées, parfois de façon explicite, les tactiques de guérilla propres à ce conflit.

[Suite dans les commentaires]

Josué

Yehoshua

Conte

livre

Annotation :

Moïse mort, c’est donc à Josué que revient la charge d’appliquer le programme conquérant et génocidaire à Canaan. Ce premier livre de prophète prend surtout la forme d’une suite de victoires militaires sur les autochtones (sauf quand les Israélites déplaisent une seconde de trop à Dieu, exemple d’Akân qui pique des trésors au temple et qui précipite la seule défaite du peuple élu contre la cité d’Aï --) heureusement, on le lapide, lui, tous ses biens et toute sa famille, pour rétablir la concorde). On s’attarde sur des dévastations et des pillages de cités (Jéricho, Aï) avant de passer à la répartition du territoire par tribus.

Quelques histoires édifiantes pour illustre tout ça. Celle de Rahab la prostituée, qui a planqué des espions israélites le temps qu’ils fassent leur repérage, en échange d’une garanti de survie quand viendra le massacre. Méga move sinon de Gabaonites, habitants de la cité de Gabaon qui, sentant que ça va être tendu contre YHWH et sa team, prennent toutes leurs affaires et se rendent auprès des Israélites. Là, ils se font passer pour un peuple errant venu de loin et souhaitant suivre les préceptes de Dieu. Ils forgent alors une alliance avec Israël, qui ne se rend compte qu’après qu’il s’agit d’un peuple voisin appelé à être exterminé. Mais trop tard, l’alliance est signée, nananère ! Les Gabaonites feront la corvée mais seront toujours vivants. Passage aussi chaud des cinq rois venus se tapent avec Israël qui, après l’inévitable défaite, se réfugient dans une grotte. Josué fait sceller celle-ci avec une grosse pierre, puis fait sortir plus tard les rois pour les pendre, les remet ensuite dans la grotte et la ferme définitivement.

Le Page disgracié (1643)

Sortie : 1643 (France). Roman

livre de Tristan L'Hermite

Annotation :

Derrière les aventures pleines de rebondissements et de personnages hôw en couleur rampe une espèce de gros malaise difficilement identifiable. La société dans laquelle évolue le page disgracié est cruelle, fausse, fourbe au sens comique du terme, ce qui la rend d’autant plus inquiétante. Les abords sages des Cours de France et d’Angleterre, des monastères, des résidences de campagne ne masquent qu’imparfaitement leurs essences mesquines et sournoises, la jalousie et le mensonge qui rythment la vie des favoris des puissants, la dénonciation en vogue chez les « bons pères religieux », la violence gratuite « pour divertir » chez les nobliaux… Certains personnages, « l’alchimiste » qu’attend presque tout le livre le narrateur, ou le Polonais vénère et avare, se hissent alors en parangons sociaux, car à l’image claire d’une société pervertie et hypocrite.

Presque jamais dans sa narration le page ne relèvera ce double visage de l’univers dans lequel il avance. Car il est lui-même ambigu, parfois noble de cœur, courageux, ne dérogeant pas à l’idéal aristocratique, parfois lâche, menteur, dominé par ses passions, dévoré notablement par celle du jeu en plus (super sacrilège) ! Peut-être parce qu’il est jeune, peut-être parce qu’il s’est bien intégré à son environnement, il apparait quoi qu’il en soit comme un parfait anti-héros, agent d’une société dont il épouse les vices sans jamais vraiment les dénoncer. Sa condition inférieure, toujours pauvre, toujours errant, toujours dépendant, ne fait que l’affermir dans cette représentation nécessaire à sa survie. Cette expérience, inévitablement décevante, pousse la fuite dans l’imaginaire = la littérature ici, et on a là une illustration cynique de la naissance d’un écrivain.

L’aspect picaresque de roman demeure mais est donc en partie renversé, la faute à la trop grande convention du protagoniste. L’ambition réaliste demeure, notamment à la fin avec les guerres et batailles qui propulsent le page dans l’âge d’homme et dans les sphères de courtisanerie qu’il convoitait. Au passage, le découpage en courts tableaux du livre, souvent disparates et lâchement retenus, permet une lecture fluide et constamment renouvelée.

La Suivante

Sortie : 1634 (France). Théâtre

livre de Pierre Corneille

Annotation :

Trahisons, quiproquos, menaces de duel… encore et toujours. Pour autant La Suivante vient prendre ses distances avec les comédies précédentes. Plus aérée, plus limpide, moins saturée de scènes plus ou moins forcées pour faire avancer la trame, elle permet en outre un focus sur un personnage ambivalent (du moins si on se réfère au titre), Aramante la suivante, catégorie en règle générale repoussée à l’arrière-plan, mise ici en valeur comme outil, les gentilhommes désargentés se servant d’elle comme tremplin pour accéder à la belle et noble Daphnis, mais outil conscient, remarquant bien sa condition de subalterne en amour, et déterminée à se venger. Les conventions sociales et comiques étant implacables, elle sera déboutée, bien que pardonnée, au profit d’un amour incomplet (Florame épouse Daphnis et Géraste, père de Daphnis, la sœur de Florame, mais les deux autres gentilhommes, Théante, parce que mélancolique, Clarimond, parce que ridicule, sont mis sur la touche). Il y a ainsi chez Aramante quelque chose qui tient des Maudits de la comédie, à la George Dandin, et peut-être aussi de la pauvresse vengeresse à la Cousine Bette.

L’intrigue garde sinon un rythme soutenu, grâce surtout aux personnages de Florame et Daphnis, sanguins, limite exubérant et finalement manipulables malgré leurs « grands esprits », et à un long quiproquo s’étalant sur les deux derniers actes (Géraste veut marier Daphnis à Clarimond, mais en fait non MDR c’est à Florame).

Aurore (1881)

(traduction Henri Albert)

Morgenröte – Gedanken über die moralischen Vorurteile

Sortie : 1881. Essai, Philosophie

livre de Friedrich Nietzsche

Annotation :

Nietzsche nietzschise, à la manière d’Humain, trop humain : on décortique les mœurs, on les analyse « scientifiquement » pour révéler une vérité crue et souvent plate, opération qui avait été à l’origine de l’insuccès du précédent livre de l’auteur. Faut dire quand même que la vision de substitution proposée par Nietzsche est sacrément pessimiste en plus de sentir fort le darwinisme : les gens y sont méchants et veulent montrer leur grosse volonté de puissance.

Toujours dans la lignée de son programme philosophique, Nietzsche poursuit le pilonnage du Christianisme et plus largement de la « morale » (deux termes qu’il confond encore volontairement), accusés de proposer une vie contemplative ramollo, opposée à la « vraie vie », de faire la promotion de la folie pour justifier ses positions (14 : « Signification de la folie dans l’histoire de la moralité »), d’avoir recours à la punition, rabaissante, stigmatisante, pour exposer les « fautes » des hommes (78 : « La justice qui punit »).

En porte-à-faux, on a accès ici à une philosophie qui vient mettre l’accent sur l’individu. Nietzsche va ainsi rejeter les abstractions généralisantes, typiquement « Homme » (105 : « Egoïsme apparent »), bâillonnant l’expression singulière, et interroger les limites de l’instinct et des sensations dans des moves empiristes assez koolos (119 : « Vivre et imaginer » : « Que sont donc nos expériences vécues ? Bien plus que ce que nous y mettons que ce qui s’y trouve. Ou faut-il aller jusqu’à dire qu’il ne s’y trouve rien ? Que vivre, c’est imaginer ? »)

Malgré ça (et un peu à cause de ça), j’ai du mal à considérer le Nietzschisme autrement que comme une pensée de branleurs, très centré sur une approche « moi + malin que les autres », avec des faibles et des forts, et une promo à l’aveugle de la Grèce antique (quoique moins que dans Humain, trop humain.)

Néanmoins, on appréciera la très bonne surprise que réserve le livre V, où on découvre pleinement le philosophe-poète tant vanté (423 : « Dans le grand silence » sur la puissance de la nature et de son inadéquation avec l’humanité, 429 : « Nouvelle passion » : sur l’apocalypse de la soif de connaissances qui menace l’humanité).

On retiendra surtout le paragraphe 449, « Où sont les nécessiteux de l’esprit ? » qui propose enfin une approche du branlisme un minimum altruiste et ouverte :

[Suite dans les commentaires]

La Place royale (1634)

Sortie : 1634 (France). Théâtre

livre de Pierre Corneille

Annotation :

Ça commence à tenter l’originalité en ne reconduisant pas mécaniquement le déroulement et le dénouement de la comédie amoureuse classieusement classico-classique. Un seul mariage conclu à la fin, et celui des personnages secondaires, Cléandre et Phylis. Les jeunes premiers, Alidor et Angélique, restent séparés, cette dernière se cloîtrant au couvent, et la pièce vient accréditer de manière ambivalente les thèses d’Alidor sur l’amour : il faut que celui-ci vienne de soi et ne soit pas subi comme extérieur, comme une contrainte sur laquelle on a aucune prise. Si les théories hérétiques de Phylis, elles, sont déboutées, puisqu’elle épouse par amour Cléandre, elle qui prônait la multiplication des amants, elles ne le sont pas avec tonnerres et fracas, mais plus vues comme une singularité amusante. Les personnages bouffons seront ceux guidés par de gros amours bien aveugles, Doraste et Cléandre, dépeints dans la pièce avec un recul mettant en lumière leur absurdité, montant des stratagèmes et des armées pour conquérir leurs belles.

Sans doute suis-je en plein film, mais je crois voir encore une fois des signes annonciateurs des comédies tristes à la Molière. Alidor et Angélique ont des côtés Alceste.

L'Anniversaire du monde (2002)

The Birthday of the World

Sortie : 9 février 2006 (France). Recueil de nouvelles, Science-fiction

livre de Ursula Le Guin

Annotation :

Ce recueil de nouvelles, en grande partie plongées dans les cycles et mondes de l’Ekumen, nous parle en priorité de sexualité et d’organisations genrées. Presque tous les textes abordent la question, souvent frontalement (« Puberté en Kharaïde », « La question de Seggri », les aventures sur la planète O « Un amour qu’on n’a pas choisi » et « Coutumes montagnardes »), parfois plus indirectement (« Solitude »).

C’est vraiment dans ces portraits anthropologiques et sociaux, incarnés par une prose naturaliste, légèrement distancée, privilégiant les phrases claires et courtes, qu’excelle Ursula Le Guin et qu’elle parvient à déployer toute son imagination. « La question de Seggri » en particulier prend vie grâce à une multiplication des points de vue, de documents d’enquête (rapports d’ambassadeur de l’Ekumen, œuvres littéraires, témoignages) donnant de l’épaisseur à sa société bipartite, les hommes dans leurs châteaux à se tapent et les femmes tenant le pouvoir et la production. Le goût pour la mythologie, qu’on avait déjà observée dans Le nom du monde est forêt, revient ici dans la nouvelle « L’anniversaire du monde », où une nation centrée sur un pouvoir théocratique rigide connaît, à la suite d’une crise de palais, un bouleversement total de toutes ses bases.

C’est sans doute un peu cliché pour un auteur de S-F, mais Le Guin a le coup pour plonger son lecteur dans un univers alternatif, qu’elle gonfle par petites touches, qu’elle alimente et complexifie progressivement. On comprend rien au départ, comme un naufragé en terre inconnue, puis tout s’éclaire, partiellement.

[Suite dans les commentaires]

Pièces (1961)

Le Grand Recueil III

Sortie : 1961 (France). Poésie

livre de Francis Ponge

Annotation :

On reste bien ancré dans le Ponge world, et la méthode poétique déployée ici ne divaguera pas des masses. On prend un objet, une matière, un animal, du crottin aux poêles à la fenêtre à la lessiveuse, et on tente de la choper sous un angle particulier, nouveau, inattendu, impossible, hors cadre, afin de décharger les poético-vibrations. Comme il le fera pas mal dans Lyres, Ponge a ici recours à un esprit « érudit » gratuit, convoqué pour sortir les citations ou les références étymologiques qui ne mène nulle part, si ce n’est à une nouvelle observation barrée sur le sujet. Goût toujours prononcé pour la réification, surtout quand elle touche l’être humain (La danseuse », détaillée pièce par pièce).

Comme toujours encore, l’art poétique est jamais loin du projet, et c’est là-dessus qu’est théorisé l’ « objeu », la méthode pongique pour saisir les êtres et les choses, multipliée en autant de textes contenus dans le recueil, et qui est défini dans « Le soleil placé en abîme » : « pour nous, nous l’avons baptisé l’Objeu. C’est celui où l’objet de notre émotion placé d’abord en abîme, l’épaisseur vertigineuse et l’absurdité du langage, considérées seules, sont manipulées de telle façon que, par la multiplication intérieure des rapports, les liaisons formées au niveau des racines et les significations bouclées à double tour, soit créé ce fonctionnement qui seul peut rendre compte de la profondeur substantielle, de la variété et de la rigoureuse harmonie du monde. »

Autre art poétoche avec « L’insignifiant » en entrée, très stimulant aussi : « Qu’y a-t-il de plus engageant que l’azur si ce n’est un nuage, à la clarté docile ? / Voilà pourquoi j’aime mieux que le silence une théorie quelconque, et plus encore qu’une page blanche un écrit quand il passe pour insignifiant. / C’est tout mon exercice, et mon soupir hygiénique. »

Reste l’esprit blagoune espièglerie de Pongix, pas mal beauf par moment en plus dans ce recueil, parfois suffisamment discret pour détendre un peu les zygomatiques, parfois con et assez agaçant. On y survit mais c’est, à mon sens, la « faute » du poète, qui peut rendre ses textes pénibles.

[Suite dans les commentaires]

L'Invention de Morel (1940)

La invención de Morel

Sortie : 1952 (France). Roman

livre de Adolfo Bioy Casares

Annotation :

L’invention de Morel fleure bon la rétro SF, peut-être pas celle de « l’âge d’or » car ni optimiste, ni massive, ni « la tête dans les étoiles », mais à travers son arsenal de technologies futuristes à l’époque, dépassées aujourd’hui, type le cinématographico-instantané au cœur de la manœuvre. Le recours à la bonne vieille figure du savant fou en la personne de Morel, version francisée et un peu assagie de Moreau, renvoie également à un avenir imaginé il y a maintenant 80 ans.

La novella dénote surtout à travers son traitement de l’immortalité, perçue sous un angle absolument désespérant. Puisque la vie n’est qu’une éternelle répétition vide de sens, n’est constituée que d’images fugaces et d’apparences, alors autant l’enfermer dans une espèce de film holographique, qui se répètera tant que la machine lui permettant de tourner fonctionnera, en y renfermant le meilleur de ce que l’existence semble pouvoir donner (des vacances sur une île tropicale). Le fantastique s’invite alors clairement au milieu de la science-fiction pour la personne tierce, à savoir le narrateur, accompagné du lecteur, qui verront des fantômes d’un nouveau genre avant de découvrir la techno-machine.

Ce protagoniste est d’ailleurs lui aussi au croisement de plusieurs traditions littéraires. Robinson Crusoé au XXème siècle, on retrouve également chez lui des échos du narrateur des Carnets du sous-sol, pessimiste, désabusé, quelque part entre la lâcheté et la paranoïa, et d’un personnage de Kafka, poursuivi par une mystérieuse police et pris de nausée à la simple évocation de la bureaucratie. Il suffit alors de rajouter par là-dessus son amour impossible avec le fantôme de Faustine pour le rendre totalement pathétique.

2666 (2004)

Sortie : 2008 (France). Roman

livre de Roberto Bolaño

Annotation :

Œuvre méga chorale, multidimensionnelle et à 100 000 facettes, mais dont l’angle, ou du moins un angle d’attaque principal semble nettement étendu et énoncé dans la « Partie de Fate » : la presse, les gens, le monde passent l’éponge sur les morts, les crimes et les massacres « hors société », qui se justifient par leur contexte, paraissent logiques et normaux, et ne provoquent par conséquent pas d’émois ni d’interrogations. On ne se questionne ainsi pas outre mesure sur les morts de la Commune ou sur les massacres de femmes qui rythment la vie à Santa Teresa, puisqu’ils semblent totalement intégrés à un système, à une routine. On s’inquiétera et s’émouvra des crimes pittoresques, échappant au contexte, et ne signifiant sans doute rien.

Cette approche vient se traduire par le style dans la « Partie des crimes », rédigée presque sous la forme d’une longue liste de courses maléfique, pleine de cris, de sang et d’indifférence. Mais sans doute retrouve-t-on l’influence de cette idée dans les autres morceaux de la mosaïque, à travers le récit très autocentré sur la progression de la névrose puis de la folie dans la « Partie d’Amalfitano », dans le semi-polar autour du gros malaise pesant sur Santa Teresa, sortant du train-train journalistique et des combats de boxe dans la « Partie de Fate ».

Un peu dans le même registre, la « Partie d’Arcimboldi » multiplie les portraits dans le portrait étrange et mutique (surtout au début) du mystérieux écrivain Benno von Arcimboldi, rappelant l’art et la méthode de La Littérature nazie en Amérique. Outre l’intellectuel mafieux Popescu ou la baronne dont tombe amoureux Hans/Benno, un gros focus sera imposé sur Ansky, juif russe dont le protagoniste retrouve le carnet dans une isba abandonnée, et qui agit sur lui comme un reflet pris dans les mêmes prétentions à l’aventure. Portrait dans le portrait du portrait, on retiendra dans cette longue aparté la trajectoire d’Ivanov, auteur de science-fiction à succès et mentor d’Ansky, obnubilé par sa propre gloire, dominé par ses peurs et surtout par les « apparences » que doivent donner les écrivains pour « faire écrivain », finalement discrédité, radié et fusillé par la police stalinienne.

[Suite dans les commentaires]

L'Illusion comique (1636)

Sortie : 1636 (France). Théâtre

livre de Pierre Corneille

Annotation :

Ça a sans doute été écrit des milliers de fois, mais on peut difficilement ignorer l’aspect baroque de la pièce, bien dotée en mises en abyme (l’acteur regardant les acteurs jouer) et en alternances comédie/tragédie (Corneille écrit dans sa préface que l’acte 1 est un prologue, les actes 2 à 4 une comédie et l’acte 5 une tragédie). Le lien avec La vie est un songe de Calderon, à travers la construction des deux pièces, a lui aussi été plus d’une fois établi. Histoire de faire le big smart, je pense également à La Tempête de Shakespeare, toujours pour les structures des deux œuvres. Alcandre, dans la peau du grand magicien metteur en scène, a en effet quelque chose qui tient de Prospéro, jusque dans l’alchimie de cruauté et de clémence qui caractérise son caractère.

Intérêt spécifique de l’acte 5, la « tragédie », qui montre l’après comédie, l’après « ils se marièrent et vécurent heureux », notamment à travers l’infidélité de Clindore et la passion qui se perd entre Isabelle et lui. Point de départ de la tragédie comme le pense Corneille, où début d’une comédie de mœurs ? L’acte permet cela dit de lever l’illusion que crée, un temps, le théâtre.

Le Royaume de ce monde (1949)

El reino de este mundo

Sortie : 1954 (France). Roman

livre de Alejo Carpentier

Annotation :

A force d’explorer cet Haïti historique, concret, sombre et étouffant, on se retrouve dans une espèce de pré Réalisme magique à la Garcia Marquez, même si le Colombien poussera les curseurs plus loin dans le fantastique. Le vaudou, les mythes, les rêves et les métamorphoses y sont toutefois pour beaucoup dans cette atmosphère entre la légende et la poisse. Le bonus offert par Carpentier réside peut-être dans la dimension historique de son texte, ancrée dans un Ancien Régime à bout de souffle et un XIXème siècle balbutiant, qui menace de ne faire que répéter ses prédécesseurs, et où déambulent des historico-personnages comme Henri Christophe ou Pauline Bonaparte, une majorité du récit étant toutefois contemplée et vécue par Tit Noël, un « individu du commun » esclave tantôt soumis tantôt révolté.

On navigue pas dans la joie avec Le royaume de ce monde, et le tableau de Haïti fait très tropiques des enfers, paradis devenu sanglant et baveux, comme à jamais figé dans une représentation trompeuse et dangereuse bâtie par les premiers colons européens. Les chapitres consacrés à Pauline Bonaparte, vivant en plein rêve jusqu’à ce qu’une épidémie non identifiée s’abatte sur sa retraite, sur l’île de la Tortue, vient jouer dans cette catégorie. Mais plus que la nature, c’est l’éternelle cruauté des hommes qui prend de l’épaisseur ici, entre les maîtres blancs odieux, despotiques, souvent teubés, et les esclaves noirs violents, portés sur un mysticisme sanguinaire. On est alors bloqué dans un éternel retour revenant toujours à l’oppression, les Français cédant la place à Henri Christophe et sa monarchie mégalomanio-meurtrière, elle-même s’éclipsant au profit d’une oligarchie tyrannique de mulâtres. Par conséquent, la fin résonne comme un appel à la lutte en continu pour une émancipation jamais totalement acquise.

Juges

Shofetim

Récit

livre

Annotation :

Parce qu’elles n’ont pas 100% rempli le programme divin, les tribus d’Israël finissent par s’installer sur la terre promise en compagnie des peuples autochtones qui ont échappé à l’extermination et qui, comme prévu dans l’agenda Tout Puissant, reprendront par la suite l’ascendant sur Israël, en fait dès que celle-ci se mettra à vénérer les idoles et à se détourner de Dieu. Pour maintenir tout ça dans la Voie, il faut des chefs, écoutant et comprenant les projets de Yhvh et qui apparaîtront en temps de crise. D’où les « juges ».

A partir de là, il n’y a plus qu’à dérouler le catalogue de héros bibliques : Othoniel qui bat le roi Kusham-Risheatayim conquérant d’Israël, Ehud, qui assassine Eglôn roi de Moab, Samgar qui tue 600 Philistins avec un aiguillon de bœuf, Débora, prophétesse s’alliant avec les chefs d’Israël pour repousser le général Siséra, finalement assassiné chez une femme où il avait trouvé refuge, Gédéon qui se bat contre la cité de Madian, Abimelech bâtard de Gédéon, qui se débarrasse de ses 70 demi-frères, écrase la ville révoltée de Sichem et meurt d’un jet de tuile balancée par une femme lors d’un autre siège, demandant alors à un cavalier de l’achever, exactement comme l’avait prédit Jotham seul survivant des 70 demi-frères, Jephté chef de bande qui défait les Ammonites, et enfin Samson avec ses cheveux, qui combat les Philistins idolâtres de Dagôn et qui, trahi par sa maîtresse Dalila qui lui coupe les cheveux, se fait crever les yeux et se retrouve bête de foire dans un cirque. Ses cheveux repoussent, sa force revient et il défonce un gradin, emportant dans sa mort plein de Philistins.

On peut grossièrement dégager dans tout ça une seconde partie où les guerres deviennent de plus en plus civiles. Jephté se tape ainsi contre la tribu d’Ephraïm. Dans les derniers chapitres, un lévite est menacé de viol et de meurtre dans la ville benjamite de Gibéa et sa femme y est tuée, entraînant la grosse guerre entre la tribu de Benjamin et le reste d’Israël, avant de festives et sanglantes réconciliations.

Comme dans Josué, on a droit à l’épisode de l’espion autochtone bossant pour Israël (ici pour la tribu de Joseph) et qui finit épargné des coutumiers massacres (1, 24-26 : passage du type qui montre l’accès de Béthel aux soldats de Joseph, qui s’en emparent et le laissent partir).

On notera également la répétition étrange du verset « En ces jours-là, il n’y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui plaisait. », notamment à la fin.

Le Menteur (1643)

Sortie : 19 janvier 2006 (France). Théâtre

livre de Pierre Corneille

Annotation :

Méga succès en son temps, d’où une suite et un semi repompage sans vergogne de Molière. Il paraît qu’il y a des passages caricaturés du Cid planqués dedans, mais je n’ai pas la connoissance classique requise pour les repérer. Globalement, on a là une nouvelle pièce de libertin, sur les mœurs et le langage, comme l’était déjà La place royale.

Tout le procédé comique repose sur le personnage de Dorante, volage, surtout dans ses choix de cœur, et surtout menteur compulsif, pas lâche, mais comme contraint par lui-même de créer des réalités fictives tantôt l’arrangeant, au début de la pièce, tantôt le mettant en difficulté, sur la fin. Il compose toutefois avec son valet dans un effet d’attirance – répulsion, le bon Cliton partageant une certaine fourbe avec son maître, tout en se scandalisant de ses abus de mensonges. On a un peu déjà là le duo incarné plus tard par Dom Juan et Sganarelle.

Cette exposition du plaisir du faux et de la tromperie rejaillit forcément en un goût prononcé pour les mots, l’éloquence et la création. La scène 5 de l’acte II, où Dorante invente de nulle part une histoire de mariage pour échapper aux projets matrimoniaux de son père Géronte, en est un exemple sûr.

Toute la pièce finit par être contaminée, d’une manière ou d’une autre, par les mensonges de Dorante, altérant sans cesse la vérité. Le climax est fatalement atteint au final de l’acte V, où le protagoniste balance son choix de Lucrèce à Clarice deux ou trois fois (avant de finalement se fixer sur la première), cause des derniers vers ambigus de Cliton : « Comme en sa propre fourbe un menteur s’embarrasse ! / Peu sauraient comme lui s’en tirer avec grâce, / Vous autres qui doutiez s’il en pourrait sortir, / Par un si rare exemple apprenez à mentir. »

Temps sauvages (2019)

Tiempos recios

Sortie : 2 septembre 2021 (France). Roman

livre de Mario Vargas Llosa

Annotation :

21 ans après La fête au bouc, Vargas Llosa ressort la docu-fiction historique, s’ancrant dans le même espace géographique et temporel, l’Amérique centrale des années 50, en proie aux dictatures militaires, au Maccarthysme importé et, en bonus, aux compagnies rapaces, ici l’United Fruit, mettant des tyranneaux au pouvoir et menant des guerres de communication théorisées par Bernays dans Propaganda pour assurer la réussite des affaires. Pour autant, la ressemblance ne confine pas au copié-collé, la méthode utilisée ici consistant à un ressassement du putsch de Armas au Guatemala, vu à travers différents angles, différents personnages, différentes époques…

La richesse des informations collectées, des questionnements historiques mis en place, des angles de vue épousés font tout l’intérêt du roman, essayant de coller au plus proche du vécu de ses personnages – personnalités historiques, de donner un rendu du contexte guatémaltèque de l’époque, en multipliant les avis et approches personnels. Le texte se retrouve toutefois soumis à un principe de répétition qui peut le rendre redondant, surtout quand on a pour la quinzième fois le point de vue de Armas ou de Johnny Abbes Garcia sur la situation. Plus étrange cependant, la répétition touche également le style – très plat, « journalistique », plutôt adapté au récit – et on trouve parfois l’auteur ressasser une info à la fin d’un paragraphe qu’il avait déjà mentionnée au début de celui-ci.

La grosse faiblesse demeure la fin, les toutes dernières pages, où le narrateur, après avoir laissé parler toute une kyrielle d’acteurs, vient englober le tout dans sa conclusion personnelle – au demeurant très uchronique, faite de « et si… » - sur un style de plus très professoral, index dressé, lunettes en demi-lune chaussées. C’est d’autant plus regrettable que l’ultime chapitre, intitulé « Après », introduit ce même narrateur comme partie prenante du récit, et donc lui aussi soumis au jugement du lecteur, comme n’importe quel autre personnage.

Race et histoire (1952)

Sortie : 1952 (France). Essai, Culture & société

livre de Claude Lévi-Strauss

Annotation :

A l’origine écrit pour une brochure de l’UNESCO sur le problème du racisme, notamment celui conceptualisé par Gobineau, Race et histoire en impose à travers la manière dont il critique et dément ces thèses, mais aussi grâce à la richesse de ses approches philosophiques et anthropologiques.

C’est ainsi qu’on retrouve les hits de Lévi-Strauss, ceux qui l’ont porté à la célébrité : la critique de l’ethnocentrisme, se caractérisant notamment par une croyance « au barbare » (« le barbare, c’est d’abord celui qui croit en la barbarie », car dans sa logique, l’autre, n’ayant pas les mêmes codes sociaux, choqué de ses pratiques, le traitera aussi de barbare) ; la critique, sans pour autant rejeter la notion de progrès, de l’évolutionnisme social, conception de l’histoire hiérarchisant les sociétés en partant du fait que certaines sont plus évoluées et civilisées que d’autres ; la nécessaire collaboration entre les cultures pour faire émerger le progrès (exemple de la Renaissance européenne) ; l’adaptabilité des cultures selon leurs milieux, les obstacles qu’elles rencontrent (ainsi, d’un point de vue de la résistance aux conditions extrêmes, les Inuits auraient la culture la plus avancée) ; la critique, encore et toujours, d’une « civilisation mondiale » piochant dans chacune des cultures ce qu’il y a de meilleurs (droit chez les Romains, écriture et agriculture chez les Sumériens…)

Domine surtout à travers le texte un appel à la préservation des cultures, qui ne s’enrichissent et ne se développent qu’en collaborant, non en se phagocytant. La question de l’ « occidentalisation du monde » et de son succès court ainsi à travers tout l’essai et entraîne doute et méfiance un petit peu chez son auteur, état d’esprit qu’on retrouvera baigné dans toujours plus d’amertume dans ses textes futurs, dès Tristes tropiques qui paraitra trois ans plus tard.

Éloges (1911)

La Gloire des rois - Anabase - Exil

Sortie : 1911 (France). Poésie

livre de Saint-John Perse

Annotation :

La poésie en prose et en anaphores déclamatoires (« Palmes ! Palmes ! », « Graisse ! Graisse ! ») de Saint-John Perse, ici une compilation de recueils rédigés et retouchés tout au long de sa vie, en particulier La Gloire des rois, qui a mis des décennies à être publié.

Eloges, le premier, sur la Guadeloupe de l’enfance, quittée et jamais retrouvée à l’adolescence, a forcément un petit goût, assez discret toutefois, de nostalgie. On va surtout aller chercher l’exotisme sauvage et brûlant des tropiques, fortement doté en mysticisme et en coloration violente (XIII : « La tête de poisson ricane / entre les pis du chat crevé qui gonfle – vert ou mauve ? – Le poil couleur d’écaille, est misérable, colle, / comme la mèche que suce une très vieille petite fille osseuse, aux mains blanches de lèpre. »)

La gloire des rois, plus hermétique, déploie un univers médiéval de contes et d’aventures, projeté dans un lointain temporel et dans un onirisme où la réalité n’y apparait que troublée, métamorphosée.

Enfin Anabase et surtout Exil portent grosso modo sur le voyage en tant que tel, vers partout et nulle part, dans un ailleurs temporel ou spatial, assez théorique par moment, quelque part entre la pérégrination concrète et le rêve pur à base d’exotisme.

Finalement je me sens plus client de cette poésie que de celle convoquée dans Amers, peut-être parce que j’ai un peu plus de recul sur le taf de Saint-John Perse. On reste par ailleurs dans un esthétisme de la fascination et de la célébration pour un monde infini, à la fois si loin et si proche des travaux pongiques. Le « souffle » qu’on prête souvent à l’auteur se sent bien, et on a quelque part une peinture alternative, mais pour autant toujours très « Belle Epoque », premier XXème siècle, de l’exotisme et du lointain. Les représentations de la mer – réelle, rêvée, métaphorique – alimentent aussi cet imaginaire.

La Défense Loujine (1930)

Zashchita Luzhina

Sortie : 1964 (France). Roman

livre de Vladimir Nabokov

Annotation :

La Défense Loujine apparaît par certains aspects comme un défi d’écriture, celui d’une biographie-fiction sur un marginal – aux caractéristiques autistiques qu’on dirait aujourd’hui – complètement absorbé par une passion. Pour autant, cela ne tourne pas au grand drame romantique, Loujine possédant une psychologie asociale et décalée tout en étant solidement incrusté dans les structures sociales en sa qualité d’aristocrate malgré lui, et le portait est à l’opposé de celui du « fou » incandescent des Grands Réprouvés et des Grands Maudits. La narration, assez éclatée au début, se permettant de grandes ellipses, des pas de côté et des analepses avant de se resserrer sur le triptyque du mariage, du tournoi et de la mort de Loujine, vient plébisciter cette lecture du personnage.

On se retrouve sinon en plein psycho-roman. Les échecs, bien que fatalement très présents à travers le texte, n’en sont finalement pas au cœur. On a assez peu de détails sur les parties, sauf pour l’ultime tournoi où se sont finalement les ressorts psychologiques qui sont retenus. On s’intéresse ainsi plus à un Loujine qui voit le monde comme une vaste partie d’échecs plutôt qu’à un Loujine champion du monde des échecs. Une problématique se dégage alors de façon plus ou moins affichée du bouquin : que reste-t-il d’un génie à partir du moment où on minimise, voire annule dans certains chapitres, l’objet de son génie ?

En bonus, Nabokov propose un portrait assez marrant de l’émigration russe blanche, dont il était membre. La belle-famille de Loujine vit ainsi dans une Russie tsariste artificielle, reconstituée à travers le kitsch et les « objets typiques » d’un appartement berlinois, sa belle-mère se la joue autoritaire et gardienne du temple d’une vieille noblesse russe tout en se révélant impuissante et ridicule une fois sortie de son cercle intime, rappelant pas mal les vieilles du même acabit chez Dostoïevski, la grand-mère dans Le Joueur par exemple.

La Suite du menteur (1645)

Sortie : 1645 (France). Théâtre

livre de Pierre Corneille

Annotation :

Suite, qui a bidé, d’un gros succès de Corneille, sans doute parce que son protagoniste, Dorante, s’est assagi, passant de menteur invétéré à menteur repenti. La pièce s’appesantit bien d’ailleurs sur les déboires que celui-ci a connu après son excès de menteries clôturant la première comédie. Le voilà donc qui se refuse à mentir, sauf pour tirer autrui du péril, à se parer de morale et de vertu, peut-être sous influence des héros chrétiens et cornéliens à la Polyeucte. Le résultat direct, en termes de comédie, et que l’appareil comique n’est dorénavant presque plus que soutenu par Cliton le valet.

Plus que les premières comédies, on sent de manière générale une atmosphère tragique peser sur le tout. Les rebondissements comiques sont rares et de convenance, et on patauge dans une sombre affaire de crime et d’erreur judiciaire plongée en plein environnement carcéral.