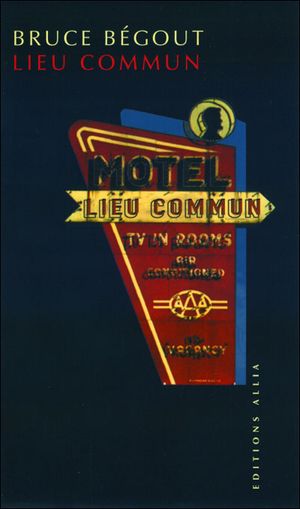

Dans cet essai de 2003, paru un an après Zéropolis, Bruce Bégout analyse le quotidien des zones suburbaines nord-américaines, et ce qu’il nous révèle - quand il est pensé – de la société et des rapports humains, choisissant pour cela l’autopsie d’un motel.

Quoi de plus banal, de plus glauque qu’un motel, ce lieu standardisé où la décoration et les liens sociaux sont réduits au strict minimum ? Mais dans ce bâtiment purement fonctionnel, uniquement conçu pour concilier mobilité et confort, surgissent des opposés : ennui, anonymat ou encore mythes, aventures hors normes, lieu de rencontre pour amants ou truands en tous genres viennent se superposer, comme s’il fallait remplir l’espace de ce lieu vide de sens et d’histoire.

La standardisation du motel pousse à l’anonymat, et permet à ceux qui sont aux marges de s’y dissimuler : Ainsi, aux frontières de la ville, le motel devient le lieu des franges, l’espace de toutes les rencontres et de tous les trafics, violemment dénoncé par Hoover dès les années 40.

Le bâtiment lui-même, construction sans qualité, dont l’automobiliste ne voit de la route que l’enseigne flamboyante, est en général construit sur un espace désertique, et le désert apparaît comme le symbole de cet enfermement dans le vide qu’est le motel, pour un voyageur perdu dans l’indéterminé et la monotonie. Le nomade moderne ressemble à un homme creux, sans destination ni passé, qui «vaque à son unique occupation : transiter».

Car le motel est avant tout lieu des personnes « en instance : de divorce, d’un nouveau travail, d’une nouvelle rencontre… », reflet d’une espèce humaine en errance, devenue précaire et mobile pour suivre le travail flexible et déréglementé, une espèce humaine en état de déterritorialisation.

« Comme une image aux rayons X de l’Amérique libérale prônant la déréglementation et la flexibilité accrues du travail et nommant ces cadres internationaux qui font quatre fois le tour du monde en une année des road-warriors, les seigneurs de la route (ne faudrait-il pas mieux les nommer les bandits de grand chemin ?), les motels révèlent la structure profonde d’un dispositif mental, bricolé mais stable, fondé sur la rentabilité et l’efficacité immédiates. Dans sa misère mobilière, une chambre de motel concrétise de façon parfaite l’espace psychique des êtres fortunés ou infortunés mais tous également sans domicile fixe qui gravitent éternellement autour des espaces énucléés des villes. Y séjourner résume dès lors mieux que toute déclaration l’état de déterritorialisation de l’espèce humaine. »

Apparu dès le début du XXème siècle, le motel a préfiguré sans le savoir une nouvelle forme d’urbanité, celle de l’homme instable, pris dans la spirale du travail dérégulé et mobile, dans ce monde globalisé où tous les lieux se ressemblent, miroir de la solitude et de l’indifférence de la société suburbaine, et de l’insécurité que celle-ci génère.

Rassurante par sa banalité, l’expérience de la nuit dans un motel semble osciller sans cesse entre sécurité et insécurité. Ainsi, on peut imaginer le client du motel, esseulé dans sa chambre, qui « passe un moment à imaginer que ce vaste système de chambres parfaitement identiques, dans le monde entier, a été conçu pour que les gens aient un endroit où avoir peur de manière régulière. » (Don DeLillo, Joueurs)

De cette lecture intéressante, qui fouille le sens, démêle la texture des multiples fils de la vie ordinaire, j’ai surtout aimé cette image du motel, anticipation d’un homme déraciné et sans but.