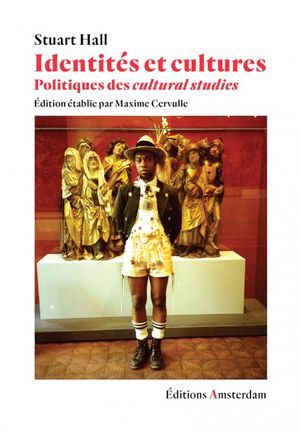

Il aura fallu attendre quelque quarante années pour qu’enfin les fameuses « cultural studies » anglo-américaines trouvent un semblant d’écho en France. Ce recueil d’articles, titré "Identités et cultures : politiques des cultural studies", traduit et publié chez Amsterdam en 2007 et signé Stuart Hall, l’un des pères des cultural studies britanniques, en est le signe le plus tangible. Mais combien la résistance hexagonale aura été longue… Jusqu’alors nous n’avions en français qu’une timide "Introduction aux Cultural Studies" (de Mattelart et Neveu, Repères/La Découverte, 2003) et surtout des essais critiques anti-cultural studies comme celui de Jordi Vidal, au titre sévère de "Servitude et Simulacre" (Allia, 2007). Autant dire que la partie n’est pas encore gagnée. Mais qu’est-ce qui dérange tant dans les cultural studies ? Et surtout, qu’entend-on par le terme de cultural studies ? C’est tout l’intérêt de ce livre que de tenter d’y répondre.

Je n’hésiterai pas à dire que les Cultural Studies constituent une véritable révolution au sein des sciences humaines, du même ordre, mais à une échelle encore bien plus importance, que le tournant bourdieusien des années 60-70 en France. Les cultural studies c’est tout simplement une nouvelle façon de voir le monde et en premier lieu la culture, mais aussi la lutte des classes, la politique, l’histoire… Pour aller vite, puisque je n’épuiserai certainement pas ici le sujet, disons que les cultural studies permettent un décentrement du point de vue dominant, du « centre » vers les « périphéries », autrement dit un déplacement du discours hégémonique (légitime, autorisé, officiel) vers les marges (définies en termes de classes, de genres ou de « races »). Dit encore autrement, elles permettent aux agents issus de « minorités » dominées de se lancer à l’assaut des dogmes universitaires en partant du simple postulat que depuis des siècles le Savoir institutionnel (politique, historique, culturelle…) a été porté par un regard unique – et donc éminemment orienté : celui des hommes, blancs, bourgeois et essentiellement « straight » (hétéronormé). Cela n’a l’air de rien mais c’est énorme. Parce qu’au-delà de la classique « lutte des classes » fondée sur une lecture économique des rapports de forces (approche marxiste orthodoxe), les cultural studies nous enseignent qu’il existe une autre forme de domination tout aussi efficiente et décisive : la domination culturelle (qui d’ailleurs, en dernière instance, est liée à la première en termes de reproduction des élites). Mais surtout, là où Bourdieu, qui faisait le même constat, en tirait une conclusion fort pessimiste – le déterminisme social envisagé dans le cadre d’une certaine acceptation de la hiérarchie culturelle – les cultural studies, elles, célèbrent la richesse des cultures dominées, autrement dit la « culture populaire » et la « culture de masse ». Et en cela, c’est un vrai changement radical, surtout pour un pays comme la France qui n’a de cesse de se gargariser et de se replier sur son héritage philosophique « universaliste » hérité des Lumières et sur sa culture légitime, « savante » et éminemment bourgeoise. Voilà, les cultural studies permettent un renversement des normes et constituent en cela un véritable acte politique.

Concrètement, ce que nous dit Stuart Hall dans ce livre, c’est qu’il faut dépasser l’opposition binaire entre d’un côté un structuralisme qui ne peut considérer les agents dominés que comme des moutons aliénés (concept marxiste de « fausse conscience » ou d’ « opium du peuple ») et de l’autre un culturalisme populiste qui fantasme une culture prolétarienne « pure », authentique et autonome, non contaminée par la culture de masse. C’est entre ces deux paradigmes que se situent les cultural studies. Ou pour le dire autrement, et de façon plus simple, arrêtons de penser que les agents issus des classes populaires sont constamment manipulés (et manipulables) par les médias de masse et la société de consommation. Comme le rappelle Richard Hoggart, l’autre père des cultural studies, les agents des classes populaires « ne sont certainement pas aussi stupides que le donne à penser la nourriture spirituelle commerciale qu’ils reçoivent. Car les personnes issues de milieux dépourvues de « capital culturel légitime » ne sont pas pour autant dupes de ce qu’elles voient et de ce qu’elles consomment. Ecoutons ce que disait Hall à ce sujet en 1981 : « Il est vrai qu’au XXe siècle un grand nombre d’individus consomment et apprécient effectivement les produits culturels de nos industries culturelles modernes, alors il s’ensuit qu’un grand nombre de travailleurs est nécessairement compris dans ces publics. Et si les formes et les relations dont dépend la participation à cette sorte de “culture” commerciale sont purement manipulatrices et dévalorisantes, alors les gens qui la consomment et l’apprécient doivent eux-mêmes vivre dans un état permanent de “fausse conscience” et être dévalorisé par ces activités. Tous doivent être des sortes d’”idiots culturels”, incapables de dire que ce dont on les gave est une forme actualisé d’opium du peuple. Ce jugement nous permet d’éprouver une certaine satisfaction à dénoncer les agents de la manipulation et de la tromperie de masse – les industries culturelles capitalistes ; mais je ne suis pas sûr qu’il s’agisse là d’une vision qui puisse survivre longtemps en tant qu’explication pertinente des relations culturelles, et moins encore comme une perspective socialiste de la culture et de la nature de la classe ouvrière. Enfin, la notion de peuple comme force purement passive est une perspective profondément non socialiste » (p. 71-72). Ici, Hall met le doigt sur un vrai problème lié à la critique marxiste traditionnelle, depuis l’école de Francfort jusqu’aux structuralistes : à vouloir dénoncer les superstructures bourgeoises et aliénantes, ils ont oublié que les prolos avaient aussi un cerveau, pour les confiner dans le rôle de pions esclaves de ces structures, qu’elles se nomment religions ou médias de masse. Or il semble qu’en pensant ainsi les rapports de classes, et même avec la meilleure intention du monde, ils jouent finalement le jeu des élites et de la domination.

Alors bien sûr que la plupart des produits de la société de consommation de masse sont manipulateurs, mais ce n’est pas pour autant que les « gens ordinaires » s’y laissent prendre contre leur gré, et ce n’est pas pour autant que ces productions sont « débiles ». Et d’ailleurs, je pense avec Hall que si les classes populaires apprécient la culture de masse (par exemple le cinéma hollywoodien) c’est précisément parce que les produits « commerciaux » s’inspirent le plus souvent du vécu des classes populaires, mais pour le refaçonner dans un mouvement permanent de va-et-vient. C’est ici qu’entre en jeu le concept-phare de Hall concernant la réception des produits culturels. Selon lui en effet, les spectateurs restent rarement passifs devant une œuvre, bien au contraire, ils n’ont de cesse de négocier avec elle : il parle de « lecture négociée », de « perception sélective » et même de « lecture oppositionnelle », en tenant toujours compte des complexes processus de réception à l’œuvre dans tout type de communication. Aussi fait-il bien la différence entre la production d’un message, son « encodage » (et ses intentions), et sa réception, son « décodage » susceptible de varier selon le profil du récepteur mais aussi selon le mode de réception (le contexte « déterminé », époque, lieu…). Ils peuvent ne pas coïncider lorsque les codes du producteur et ceux du récepteur sont asymétriques. On voit bien en quoi cette théorie est intéressante pour l’étude des films notamment. Elle nous permet par exemple de tenter de comprendre pourquoi les grands succès commerciaux parviennent à toucher un large public – et particulièrement les classes populaires : sans doute parce que celles-ci y trouvent un sens qui leur est propre et qui échappe aux critiques « avertis » de cinéma, le plus souvent prisonniers de leurs normes culturelles bourgeoises.

Bref, c’est cela en deux mots les cultural studies : prendre tout simplement la culture populaire – et la culture de masse – au sérieux, ce qu’a fait par exemple Richart Hoggart dans "La Culture du pauvre" : étudier une forme d’expression culturelle non-légitime sans a priori. Et c’est ce que feront après lui d’autres chercheurs issus de « minorités » dominées : femmes, Noirs, LGBT, etc.

Alors si vous n’avez pas peur de voir vos certitudes intellectuelles ébranlées, je vous recommande vivement ce livre essentiel qui, disons-le, n’est pas facile d’accès au premier abord, mais qui gagne à être lu et relu pour peu qu’on s’en donne le temps. Et puisque vous y êtes, (re)lisez aussi cet autre ouvrage incontournable – qui est à l’origine même des cultural studies – "La Culture du pauvre : étude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre" de Richard Hoggart originellement publié en Grande-Bretagne en 1957 et miraculeusement traduit en France (merci M. Passeron) en 1970 dans la collection « Le sens commun » aux éditions de Minuit.

A signaler aussi cet autre ouvrage de référence sur les cultural studies britanniques : "Sous-culture : le sens du style" de Dick Hebdige initialement publié en 1979 (Zones, 2008).

©Régis Dubois 2009

(1) Richard Hoggart, 33 Newport Street, autobiographie d’un intellectuel issu des classes populaires anglaises, Seuil, 1991, p. 239.