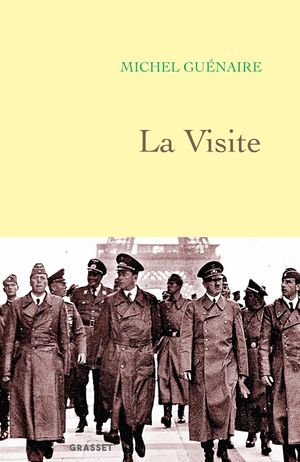

Michel Guénaire choisit de partir d’un épisode apparemment mineur mais hautement symbolique : la visite éclair d’Hitler à Paris, le 23 juin 1940, pour proposer une retranscription détaillée et très informée de cet itinéraire. L’ouvrage s’inscrit dans la tradition des essais historiques qui cherchent à dire quelque chose d’essentiel sur l’histoire à partir d’un détail, d’un geste, d’un instant. En cela, le projet est ambitieux, mais le résultat est quelque peu incomplet.

La première chose qui me dérange dans ce livre c'est qu'il part du principe que la visite s'est faite le 23 juin, comme beaucoup le répètent. A ma connaissance, parmi mes nombreuses lectures sur le sujet, seule dans la monumentale biographie d'Hitler de l'historien Ian Kershaw éditée chez Flammarion, date "La Visite" au 28 juin. Le témoignage le plus fiable selon moi est celui d’Albert Speer, architecte et confident de Hitler, qui indique que la visite eut lieu « trois jours après le début de l’armistice », ce qui renverrait donc bien au 28 juin (elle fût signée le 22 juin et mise en vigueur le 25 juin). Cette hypothèse est renforcée par des articles de presse datés du 30 juin. Cette date coïncide également avec l’anniversaire de la signature du Traité de Versailles (28 juin 1919), traité honni par Hitler, et l'on sait qu'il tient aux symboles, comme lorsqu'il a voulu faire signer l’armistice du 22 juin 1940 entre la France et l’Allemagne nazie dans le même wagon que celui où avait été signé, en 1918, l’armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale.

Deuxième chose, il n'interroge pas la rapidité de cette visite. Bien que le livre décrit assez bien cette fameuse visite durant un peu plus de deux heures. On y apprend quelques anecdotes sur ce qui a pu s'être dit entre Hitler et ses accompagnants. Mais là encore, le livre n'interroge pas tellement la raison pour laquelle cette visite s'est faite en un temps aussi court. C'est pourtant une question essentielle. Hitler, qui venait de remporter ce que la propagande appelait « la victoire la plus glorieuse de tous les temps » contre « la plus grande armée du monde », aurait pu effectuer une entrée triomphale dans Paris, alors qualifiée de « plus belle ville du monde », à l’image de ce qu’il avait fait à Vienne, Prague ou Varsovie. Pourtant, il choisit une visite discrète, à l’aube, à toute vitesse, sans aucune mise en scène officielle. Cette précipitation fait penser à un voleur pressé de fuir avec son butin. Il ne visita même pas le Louvre.

Plusieurs hypothèses évoquent notamment la crainte d’un attentat. Vraiment ? Dans un film amateur couvrant l'événement, on voit Hitler porter un manteau ou un imper blanc avant d’entrer aux Invalides, ce qui fait de lui une cible idéale sous les projecteurs. À certains moments, la caméra se trouve à moins de dix mètres de lui, distance à laquelle un attentat aurait été facile à réaliser (comme les lecteurs de Tintin et du Lotus Bleu le savent bien). Si Hitler avait été assassiné ce jour-là, quelle mémoire aurait-on conservée de lui ? Vingt-six ans auparavant, un autre 28 juin, à Sarajevo, quelques coups de feu tirés à une distance comparable avaient coûté la vie à un archiduc et à son épouse. Ainsi, à vingt-six ans d’intervalle, un attentat réussi et un attentat manqué allaient, chacun à leur manière, précipiter l'Europe dans des conflits meurtriers et causer la mort de millions de personnes.

Toutefois, on connaît l'itinéraire précis de la visite d’Adolf Hitler à Paris. Le cortège, composé de trois grandes Mercedes, circula rapidement à travers plusieurs lieux emblématiques de la capitale, il débuta par l’Opéra de Paris, illuminé comme pour une soirée de gala, puis se poursuivit par l’église de la Madeleine, les Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel (vue depuis le parvis du Trocadéro, d'où la fameuse photo), et enfin les Invalides. Là-bas, Hitler s’inclina devant le tombeau de Napoléon, la casquette sur le cœur, dans une scène, qui, telle qu’elle a été filmée, rappelle fortement le tableau de Ponce-Camus (1808) représentant Napoléon à Potsdam devant le tombeau de Frédéric II. Ce geste visait à établir une filiation symbolique : en se plaçant dans la continuité de Napoléon, l'Empereur des Français, Hitler se donnait l’image du nouveau maître de l’Europe.

Le cortège poursuivit ensuite vers le Panthéon, puis longea les rives de la Seine, entre Notre-Dame et le Palais de Justice.

Vers 10 heures, Hitler monta en voiture jusqu’à Montmartre. Cette ascension n’avait rien de religieux : elle ne traduisait aucune dévotion au Sacré-Cœur, mais relevait de son attachement personnel à l’art. En tant qu’artiste-peintre autoproclamé, il revendiquait une forme de supériorité symbolique : au-dessus des lois humaines comme des lois religieuses. Il se rendit place du Tertre, lieu emblématique des artistes parisiens, qui constituait en quelque sorte l’apogée esthétique de son itinéraire. À 11 heures, il avait déjà regagné l’aéroport du Bourget pour retourner à son quartier général de campagne.

Cela aurait pu s'arrêter là, mais il y a une troisième question que le livre n'explore pas en détail : comment concilier un tel souci du détail, une telle sensibilité à l’histoire, à l’architecture, à l’art, avec ce que l’on considère comme la barbarie ? Peut-on être à la fois connaisseur raffiné et criminel de masse ? Cette question philosophique aurait véritablement pu être abordée en détail pour donner un peu de profondeur à ce livre très "journalistique".

Selon les confidences d'Hitler faites à Albert Speer, voir Paris était l’un des rêves de sa vie. Mais une fois la ville conquise, Paris avait perdu, à ses yeux, sa magie. Cette attitude peut être interprétée comme une forme de sensibilité ou de stratégie symbolique. Il fit néanmoins preuve d’une connaissance minutieuse de certains lieux, notamment de l’Opéra de Paris, dont il avait étudié les détails architecturaux avec précision. Sa suite, ainsi que le guide français improvisé, furent stupéfaits par l’exactitude de ses remarques. Durant la visite de l’Opéra, Hitler flattait sa botte avec une cravache en cuir d’hippopotame (offerte vingt ans plus tôt par l'une de ses protectrices, Frau Helene Bechstein, épouse du célèbre facteur de pianos). Au cours de cette visite, Hitler frappa une cloison dans une encoignure du bâtiment : le son creux trahit l’existence d’un ancien escalier dérobé qui avait été muré. Le guide fut abasourdi par cette observation ; Hitler, lui, en fut ravi.

Quelques détails intéressants qui auraient pu être analysé sous l'angle du passé d'Hitler et pas seulement dans son projet politique, explorer cette tension intérieure, cette dissonance psychique entre l’obsession destructrice et la sensibilité artistique.

Aussi, le livre manque cruellement d'éclairage sur notre temps sur l'histoire antérieure et postérieure à cette visite, notamment pour l'épisode du Panthéon (le cœur de Lutèce, hommage tardif au temple de Jupiter qu'avaient construit les Romains). Le fait qu'un seul chef d'Etat après Hitler qui ait pénétré dans le Panthéon était François Mitterand, et que ce dernier a probablement souhaité réhabiliter ce lieu dans sa mise en scène ponctuée de la musique de Beethoven, du dépôt de roses sur les tombes de Victor Schœlcher (l'émancipation), Jean Jaurès (le socialisme républicain) et Jean Moulin (la résistance), avait pour but de réinscrire la République dans une continuité humaniste, résistante et universaliste. Ou lorsqu'au niveau de Notre-Dame, Hitler passa sur le parvis sans s’arrêter longuement, ne semblant pas intéressé par les édifices chrétiens. En cela, il a manqué une occasion énorme, celle de déceler un héritage de l'antisémitisme catholique (qui est toujours visible malgré la refonte de Notre-Dame après l'incendie de 2019). En effet, il aurait pu remarquer, à droite du portail central de la cathédrale, une statue représentant une femme aux yeux bandés : allégorie traditionnelle de la Synagogue dans l’iconographie catholique médiévale et supersessionniste, c’est-à-dire des juifs qui n’ont pas vu ou pas pu reconnaître dans Jésus le fils de Dieu, victimes (ou pas) de la cécité spirituelle. Selon la tradition catholique, encore en vigueur à l’époque, on priait lors des Rogations du vendredi saint pour la conversion des "juifs perfides". Sur cette statue en pierre, les yeux bandés sont figurés par un serpent, symbole classique du péché originel. A contrario, L’Église (Ecclesia) est représentée comme la femme éclairée, souveraine et victorieuse, couronnée et voyante. A l'époque, l'oecuménisme n'était pas de rigueur, la distinction entre les religions était claire, comme lorsque l'on distinguait l’Église de la Circoncision (la première communauté chrétienne, issue du judaïsme, puis des Juifs convertis) et l’Église des Gentils (communauté chrétienne composée de non-Juifs convertis au christianisme). Il est bien dommage que le livre n'en fasse pas mention !

En conclusion, l’intention est louable, le geste littéraire et journalistique intéressant, mais l’exécution reste frustrante. il néglige la tension centrale et vertigineuse que cette scène aurait pu permettre d’explorer : comment penser qu’un homme capable d’une telle minutie esthétique, d’un tel amour de l’art, puisse être aussi le visage d’un projet exterminateur ? Comment articuler l’esthète et le tyran, le rêveur de Paris et le bourreau de l’Europe ? En réduisant sa réflexion à une narration parfois anecdotique (même lorsqu'il aborde le passé artistique d'Hitler), Guénaire laisse de côté ce que cette visite dit de la nature du mal moderne.