Ada Palmer a pondu un roman que beaucoup qualifient de révolutionnaire en science‑fiction. Et c’est vrai qu’on a rarement vu un univers aussi fouillé et aussi gonflé d’idées politiques. Mais attention : derrière les concepts brillants, il y a aussi une lourdeur narrative et un côté poseur qui peut rendre la lecture infernale.

Un monde futuriste… mais pensé par un historien de l’Ancien Régime

Palmer imagine le XXVe siècle : fin des nations, l’humanité vit dans des “ruches” (Hive) transnationales, les guerres sont finies, les déplacements quasi instantanés, les genres fluides et la religion privée. Sur le papier : utopie éclairée. Dans les faits : société sous contrôle, hypocrisie et tensions explosives. Jusque-là, fascinant.

Mais Palmer plaque dessus une esthétique XVIIIe : codes de politesse, rhétorique des Lumières, narrateur inspiré de Voltaire… et là, soit tu trouves ça brillant, soit tu te demandes si tu lis un pastiche interminable. Personnellement, j’ai oscillée entre “génie” et “bon sang, mais accouche !”.

Narration : originalité brillante ou torture psychologique ?

Le roman est raconté par Mycroft Canner, narrateur incroyablement peu fiable : criminel, serviteur, génie manipulateur, qui s’adresse directement au lecteur comme dans un traité moral du XVIIIe. C’est original, oui, mais ça donne des pages entières de digressions pseudo-philosophiques qui cassent le rythme. On passe d’un complot politique à une méditation sur Rousseau, puis à une révélation théologique, puis retour à un meurtre mystérieux.

Si vous aimez les textes qui testent votre patience et récompensent les lecteurs attentifs, c’est pour vous. Sinon, préparez l’aspirine.

Des idées, des idées, encore des idées

Palmer balance tout : religion interdite mais tolérée en secret, enfants prophétiques, familles choisies, débats sur l’utopie, sur la propriété, sur la nature humaine… Par moments, ça ressemble plus à un cours magistral qu’à un roman. Les dialogues ? Parfois passionnants, parfois d’une prétention cosmique. On a l’impression que chaque personnage est un professeur de philosophie déguisé.

Personnages : fascinants mais inhumains

Mycroft : fascinant mais impossible à aimer. Un monstre repentant qui adore s’humilier et se faire haïr.

Bridger : enfant-messie, pouvoir quasi divin… mais utilisé surtout comme prétexte métaphysique.

Les dirigeants des ruches : tous ultra-brillants, tous à moitié fous. On dirait un Conseil Jedi croisé avec Versailles.

Difficile de s’attacher à eux : on admire leur intellect, mais on se fiche de leur sort.

Ce qui fonctionne (vraiment)

L’univers : une utopie crédible et effrayante, qui interroge notre présent (frontières, genre, religion).

Le style : mélange Voltaire + SF = unique, même si pompier.

Les intrigues politiques : quand ça décolle, c’est brillant (alliances, manipulations, coups d’État).

Ce qui agace (vraiment)

La narration lente et surchargée : 600 pages où il faut s’accrocher.

Les monologues philosophiques : passionnants sur 5 pages, étouffants sur 50.

L’impression d’être pris en otage par un auteur qui veut nous prouver qu’il est plus intelligent que nous.

Conclusion

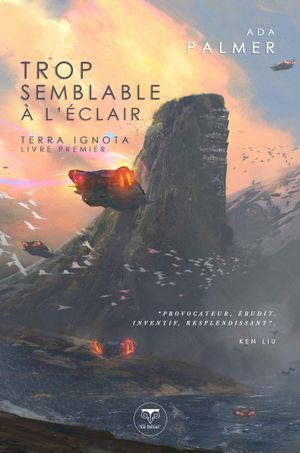

Trop semblable à l’éclair est un roman unique : ambitieux, érudit, parfois brillant… mais aussi verbeux, hermétique et fatiguant. C’est le pavé des Lumières en version cyberpunk. À lire si vous aimez les expérimentations littéraires et la politique-fiction complexe ; à fuir si vous cherchez une intrigue fluide et des personnages attachants.

Perso ? Je reconnais le génie mais je ne m’amuse pas. Je lirai la suite parce que j’ai mal pour mon cerveau et que j’aime souffrir (et parce que je veux savoir si l’utopie explose).