« Quand le monde entier vous fait mal, vous le mordez, non? »

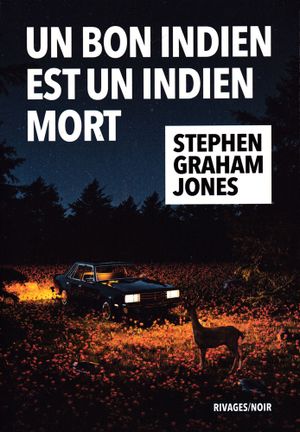

« Un bon Indien est un Indien mort », cette phrase raciste, attribuée au général Philip Sheridan au XIXe siècle, incarne toute la violence symbolique et physique subie par les peuples autochtones d’Amérique du Nord. C’est avec ce genre de stigmate que Stephen Graham Jones, lui-même membre de la tribu des Blackfeet, ouvre un roman à la croisée du conte horrifique, de la tragédie chamanique et de la fable morale.

Responsables d’un massacre de neuf Caribous, (dont une jeune femelle en gestation), un groupe de quatre hommes de la tribu des Blackfeet, sont victimes d’une entité vengeresse, une femme à la tête de Caribou. En effet, cette chasse était interdite par les anciens.

Trois parties absolument horrifiques prônent le contenu de ce roman que je pensais au départ, au vu du titre, une métaphore sur les droits civiques des Natifs. Et Bim!! C’est un fond plus riche que nous offre l’auteur. Ses quatre hommes qui se sont très nettement éloignés de leur tradition, au point de ne plus respecter la vie, vont vivre d’atroces souffrances pour leur rappeler que la nature est au commande. Une leçon de karma bien sanguinaire.

La dernière partie, cette course poursuite dans la neige m’a happé jusqu’au final très émouvant, touchant au plus haut niveau ma sensibilité empathique. Très très bon roman d’horreur que j’ai trouvé très bien écrit. Je ne suis pas rentrée facilement dedans et je me remercie d’avoir insistée, car c’est un des meilleurs roman fantastico horreur que j’ai lu cette année.

« La terre réclame ce que vous laissez derrière vous. »

Ce qui rend ce roman aussi marquant, outre ses scènes effroyables, c’est probablement sa réflexion de fond. Derrière la créature surnaturelle se cache une critique profonde de l’assimilation culturelle et de la déconnexion des jeunes générations avec leurs propres racines. Les quatre protagonistes, devenus des étrangers dans leur propre communauté, ont perdu le lien avec la terre, les traditions, les esprits. Ils vivent « hors de la réserve » et adoptent les codes douteux de l’« homme blanc » (comme transgresser des règles de chasse).

Stephen Graham Jones ne se contente pas de raconter une histoire de vengeance spirituelle : il explore la survivance culturelle et la mémoire collective. La violence qu’il décrit, aussi bien psychologique que physique, est un miroir de celle infligée depuis des siècles aux peuples autochtones.

La créature n’est pas qu’un monstre. Elle est le souvenir. L’histoire. Le territoire qui se souvient. Le roman devient alors un champ de bataille entre modernité et mémoire, oubli et filiation.

La femme-caribou n’est pas simplement une figure monstrueuse venue hanter le récit. Elle incarne, à elle seule, la mémoire d’un acte interdit. La trace d’un crime contre l’équilibre, contre une règle transmise par les anciens. Chez les Blackfeet, le caribou n’est pas un gibier parmi d’autres. Il fait partie d’un tissu symbolique qui relie l’homme à la terre, au vivant. En abattant une femelle enceinte, les quatre hommes n’ont pas seulement brisé une loi : ils ont rompu un lien. Une trahison profonde, qui finit par revenir. Et elle revient sous forme de chair, de sang et de peur.

Le massacre a lieu autour de Thanksgiving. Un détail qui n’en est pas un. Cette fête soi-disant construite sur le partage, l’hospitalité, l’alliance entre colons et peuples autochtones… alors qu’elle marque surtout le début d’un effacement. De la dépossession, du silence imposé. Tuer ces caribous à ce moment-là, c’est comme rejouer en miniature le grand oubli, la grande trahison. Une offense dans l’offense. Une transgression presque rituelle, involontaire peut-être, mais chargée malgré tout d’un poids historique. Comme si tout dans ce roman rappelait que la mémoire ne meurt jamais tout à fait.

Tous se sont éloignés, chacun à leur façon. Ricky vit en marge, isolé, poursuivi par ce que les autres ne voient pas. Lewis semble intégré, mais il est ailleurs. Son couple, son travail, tout cela ne suffit pas à effacer ce qu’il est, ni à le reconnecter. Il est entre deux mondes, sans appartenir à aucun. Gabe et Cass sont restés proches géographiquement de la réserve, mais leur rapport aux traditions est distendu, presque oublié. Ce qui les unit, c’est ce décalage. Cette faille invisible qui les ronge depuis l’intérieur.

Et puis il y a Denorah. La fille de Gabe. Elle n’idéalise pas le passé, mais elle ne le renie pas non plus. Elle avance avec lui. En elle. Et c’est peut-être là, dans sa présence, que réside l’espoir du roman. Pas une rédemption facile, mais une possibilité. Celle de transmettre autrement. De faire survivre une culture sans la figer, ni la sacrifier.

Bref, un excellent roman.