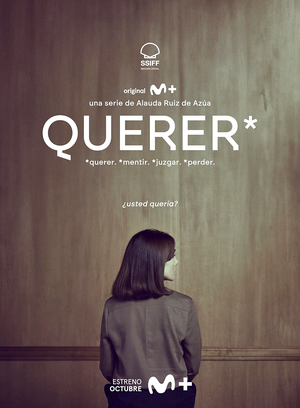

Querer interroge la notion du consentement via le personnage de Miren, une mère de famille bourgeoise aisée, qui décide de divorcer de son mari et de la poursuivre en justice pour viol conjugal. Pendant 30 ans, Miren a dû subir ses humeurs, ses envies sexuelles, et s'est isolée du reste de sa famille. Les personnages des deux fils sont clés dans l'intrigue, voire les plus intéressants de la narration. C'est à eux que l'on s'identifie le plus, qu'on comprend la complexité de la situation, à travers leurs propres parcours. Sans faire trop de vagues, rentrer dans le pathos ou tenir des propos explicitement moralisateurs qui empièteraient l'approche très humaniste mise en place dès le 1er épisode, Querer démontre l'insidiosité du viol conjugal et la mise en oeuvre d'un système violent et masculiniste dans la sphère familiale. La notion de consentement est au coeur du propos dans toutes ses subtilités et la difficulté de prouver si ce dernier a été respecté ou pas.

Mon seul regret est la fin de la mini-série, qui semble tout droit sortie d'un film de Clint Eastwood : sont exposées, comme principes fondateurs du bonheur, les valeurs familiales traditionnelles des sociétés judéo-chrétiennes (mariage, fraterie, solidarité...). Alors qu'on voyait l'émancipation d'une femme quinquagénaire pendant toute la durée de la série, le dernier épisode revient à une forme de bien-pensance superflue. Fort dommage !