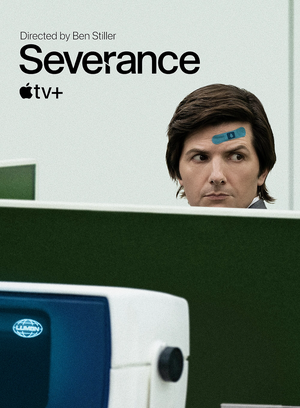

La compagnie Lumon implante une puce électronique dans le cerveau de ses employés afin de provoquer une dissociation de leur conscience. Ils ne conservent aucun souvenir du monde extérieur pendant leurs heures de bureau, et aucun souvenir de l’entreprise lorsqu’ils quittent les locaux. Mark S., tout juste promu chef d’équipe, doit accueillir une nouvelle recrue.

Le scénario aborde le thème de la vie de bureau, un thème très atypique au cinéma, sur un ton fantastique et kafkaïen. On pense en effet au « Château » de Kafka. La complexité de la bureaucratie est représentée par des couloirs qui forment un labyrinthe infini. La froideur des lieux est représentée par le blanc des murs des couloirs, des salles de réunion et des open-spaces ; ce blanc qui renvoie par ailleurs au froid hostile de l’extérieur, l’action se déroulant pendant un hiver canadien. Cet univers de bureaux crée une mise à distance entre les êtres humains, avec son jargon incompréhensible, une hiérarchie qui communique par hauts parleurs interposés. Cette façon de représenter le monde de l’entreprise, avec des objets techniques des années 70 ou 80, nous montre à quel point ces travers se sont bien évidemment accentués avec le développement des outils numériques de l’entreprise.

Cette bureaucratie est abordée sous deux angles, par un humour à la Terry Gilliam des Monty Python, mais aussi par une interrogation plus intime à notre identité, et à ce choix personnel qui nous pousse à la servitude volontaire avalisée par un contrat de travail. Les ressorts de cette servitude volontaire ont été analysés par Étienne de La Boétie à la Renaissance, dans son fameux discours : l’habitude, les faveurs de la hiérarchie, le culte du chef, l’intérêt égoïste (chaque personnage ayant ses motivations propres pour accepter la dissociation), l’oubli (provoqué ici sciemment) ou la méconnaissance de toute alternative. La spécificité du scénario est que le sujet conscient aux heures de bureau ignore tout des motivations de son alter ego. Il est consentant mais pour des raisons qui lui échappent.

La désorientation des employés érigée en technique de management est poussée à l’extrême. Le travail consiste en une tâche incompréhensible, le « raffinement des macro-données », qui ressemble à un jeu vidéo. Les employés sont évalués et valorisés par rapport à des scores à atteindre, sans en comprendre les tenants et aboutissants. Les rapports de subordination sont sans cesse rappelés jusqu’à créer une relation infantilisante entre managers non dissociés et employés. Ce n’est pas un engagement, une adhésion volontaire qui est demandé à l’employé, mais une confiance aveugle, qui rappelle une relation sous emprise sectaire.

On l’aura compris, la hiérarchie n’est pas soumise à la dissociation. Cette hiérarchie aura maille à partir avec ses employées qui vont développer une solidarité, et enfreindre les règles édictées par l’entreprise dans le volumineux « manuel de conformité ». L’ironie de la situation est que les managers, en échec dans leur rôle de contrôle des employés rebelles et imprévisibles, seront amenés à leur tour à enfreindre les règles de l’entreprise. C’est cette part de l’humain qui donne de l’espoir dans ce monde si oppressant.

Par cette situation imaginaire, les scénaristes se sont amusés à égratigner le discours de l’entreprise présentée comme une aventure collective. Le scénario et la mise en scène naviguent entre la satire de l’entreprise et l’interrogation philosophique sur ce qui fait notre identité.