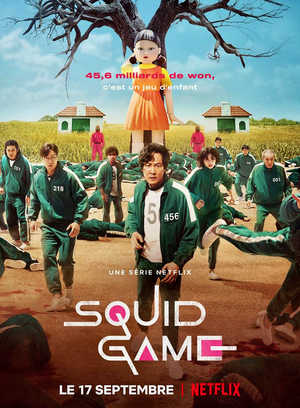

Quatre cent cinquante-six participants désargentés devront gagner des jeux d’enfants pour remporter une somme mirobolante et pour éviter la mort.

- Saison 1 - « Vous vous croyez humains ? »

Une parabole sanglante et sublime : Squid Game, ou la tragédie chorégraphique de l’âme contemporaine

Dans une époque saturée de productions sérielles, trop souvent insipides, standardisées, interchangeables comme des denrées manufacturées au rabais, Squid Game s’érige, telle une épiphanie chromatique et cruelle, au sommet des allégories modernes. La première saison de cette série sud-coréenne, d’une intensité déconcertante, s’apparente à une fresque baroque de la déchéance humaine, une catharsis somptueusement ficelée, où se mêlent allégresse feinte et angoisse viscérale.

Une architecture ludique et létale : le grotesque travesti en jeu

L’un des tours de force les plus troublants de cette série réside dans ce télescopage éhonté entre l’innocence juvénile des jeux traditionnels et la brutalité glaçante de leurs sanctions. Ce contraste sciemment distillé provoque chez le spectateur un malaise pérenne, une tension incroyable. Comment ne pas frissonner devant ce un, deux, trois, soleil transfiguré en sentence capitale, devant cette poupée cyclopéenne et automate, icône sinistre d’un imaginaire perverti ?

Par cet artifice, la série exhibe avec une ironie mordante la bestialité latente de l’homo œconomicus : la ludification de la mort devient le dernier théâtre où s’épanouissent les pulsions les plus régressives.

De l’inhumanité dans l’intime : la dégénérescence morale au cœur du récit

La narration, loin de se borner à un spectaculaire vide de sens, sculpte des personnages d’une densité psychologique rarement atteinte dans le médium télévisuel. La perfidie de certains protagonistes, dissimulée sous un vernis affable, éclot progressivement, révélant une nature foncièrement scélérate. Comment ne pas être sidéré par l’opportunisme glacial du héros, exploitant sans vergogne l’innocence sénile de son partenaire de jeu dans l’épisode des billes ? Ce passage shakespearien évoque les trahisons les plus abjectes des grandes tragédies.

Plus encore, le traitement réservé aux spectateurs américains — grossièrement nantis, dépeints avec une lascivité ricanante et un voyeurisme obscène — parachève cette critique féroce d’un capitalisme mondialisé qui consomme l’horreur comme on s’abreuve d’un divertissement mondain.

Une allégorie sociale aux résonances universelles

En empruntant les atours d’un jeu de massacre, la série exhale une méditation pénétrante sur la condition humaine. Elle revisite avec brio la célèbre locution panem et circenses, la plongeant dans un bain de sang et de néons. Chaque épreuve, chaque jeu, chaque mort devient métaphore — de la précarité, de la compétition absurde, de la misère sociale. Les participants, esclaves volontaires d’un système inique, incarnent une humanité prise au piège d’une société impitoyablement méritocratique où l’échec n’autorise ni pardon ni rédemption.

L’architecture même des décors — mi-onirique, mi-dystopique — participe de ce discours. Les escaliers de couleurs acidulées, les salles immaculées ou pastel, sont autant de leurres esthétiques, comme autant de chausse-trapes psychologiques. Tout n’est qu’illusion, simulacre, mascarade.

Un final crépusculaire et édifiant

Le dernier épisode, dans sa gravité silencieuse, résonne tel un requiem pour les illusions perdues. Les propos échangés lors de l’épilogue, baignés dans une langueur philosophique presque solennelle, confèrent à l’ensemble une portée métaphysique. La dénonciation ne se fait plus seulement sociale, mais ontologique : que reste-t-il de l’homme lorsqu’il a tout perdu sauf la possibilité de gagner ?

Conclusion : Un chef-d’œuvre fuligineux d’une cruauté flamboyante

Cette œuvre, par sa scénographie chatoyante et funèbre, sa critique sociétale sans fard et son humanisme paradoxalement désespéré, s’impose comme une série magistrale, dérangeante et érudite. À travers une esthétique étudiée jusqu’à l’absurde, elle dresse un portrait fulgurant de nos sociétés contemporaines, gangrenées par l’avidité, la solitude et la désensibilisation.

Nul doute : une fois le premier épisode achevé, vous n’observerez plus jamais avec légèreté une cour de récréation. Les rires d’enfants deviendront échos, peut-être, d’une barbarie à peine contenue.

Rarement l’atrocité n’aura été dépeinte avec une telle somptuosité scénaristique, une telle fureur esthétique, une telle finesse allégorique. Squid Game n’est pas un simple divertissement : c’est un miroir tendu, tremblant et implacable, où chacun est sommé de contempler l’abîme en lui.

- Saison 2 - « Vous tous, ici, arrêtez un peu de voir que l’argent. Votre vie a beaucoup plus de valeur »

Une suite suprêmement subversive : Squid Game saison 2 ou la renaissance d’un mythe sans torpeur

À l’annonce de ce prolongement sériel, il m’eût été difficile de dissimuler une moue dubitative, voire un scepticisme frontal. Que pouvait-on véritablement extraire de plus d’une œuvre dont la première itération avait, avec une concision chirurgicale et une audace narrative, atteint les cimes de la parabole sociétale ? Et pourtant, dans un retournement d’ampleur dostoïevskienne, cette seconde saison renverse, pulvérise, puis redéfinit les axiomes de son propre univers fictionnel, avec une témérité que l’on pourrait presque taxer d’hubristique si elle n’était aussi magistralement exécutée.

Un trompe-l’œil narratif aux strates labyrinthiques

Dès les premiers instants, le spectateur, aguerri par la mémoire des atrocités ludiques de la première saison, pense discerner les contours d’une structure narrative familière. L’entame semble répéter, dans une spirale presque liturgique, le fameux jeu liminaire : cette innocente comptine devenue fusillade cérémonielle. Mais que nenni. Ce faux-semblant scénaristique n’est qu’une anamorphose : une illusion méticuleusement ourdie pour mieux égarer l’œil critique et installer, subrepticement, une tension nouvelle, plus insidieuse, plus métaphysique. Là où l’on s’attendait à un simple duplicata, l’on assiste à une bifurcation fulgurante du récit, vers une topographie morale plus périlleuse encore.

Un héros défiguré par sa propre lucidité

Le protagoniste, jadis survivant hagard d’une joute déshumanisante, réapparaît ici transfiguré, traversé par une pulsion rédemptrice aussi maladroite que funeste. Son dessein — de retourner dans l’arène pour, prétendument, l’éradiquer de l’intérieur — semble d’abord baigner dans un idéalisme tremblotant. Mais très vite, l’on comprend que cette entreprise s’abîme dans une spirale d’échecs et de compromissions. Son plan, que l’on pourrait qualifier d’inepte sans exagération hyperbolique, catalyse une série de drames annexes qui rendent son retour non pas héroïque, mais presque cataclysmique.

Une odyssée sociale aux ramifications tentaculaires

Là où la première saison explorait la cruauté systémique à travers le prisme de la pauvreté individuelle, la deuxième saison s’élargit à une constellation de microcosmes sociaux, tous gangrenés par l’illusion du choix et l’inéluctabilité de la chute. Chaque épisode s’apparente à un vitrail éclaté de la psyché humaine : l’on y voit des trahisons ourlées de tendresse, des solidarités brisées par le soupçon, des fidélités soudainement vassalisées à la peur.

Par un tour de force presque alchimique, la série parvient à densifier son propos sans jamais s’alourdir : la dénonciation sociale se fait polyphonique, rhizomique, et parfois même abyssale.

Le refus du dénouement : un dernier acte aussi déroutant qu’éblouissant

Et lorsque, dans les dernières minutes, l’on croit le récit prêt à s’éteindre dans une quiétude relative — dans une paix post-traumatique peut-être —, le fil narratif se désagrège à nouveau sous nos pieds. Le plan du héros, dont on attendait la rédemption ou, à défaut, l’effacement, se révèle dans toute sa stérilité mortifère. La série ne nous offre pas la consolation d’un épilogue limpide, mais un gouffre moral béant : que faire lorsque même la révolte devient vaine ? Quelle issue reste-t-il, sinon celle de l’effondrement intérieur ?

Conclusion : L’art de la désillusion élevée au rang de virtuosité

La seconde saison de Squid Game transcende le périlleux exercice de la suite. Loin d’être une redite opportuniste, elle s’impose comme un approfondissement du gouffre, une descente supplémentaire dans les strates les plus ténébreuses de la condition humaine. Tout y est imprévisible, délibérément contre-intuitif, audacieusement capillotracté, mais d’une cohérence interne irréprochable.

Et si, à l’instar d’un palimpseste narratif, elle semble parfois effacer ses propres fondations pour mieux les réécrire, ce n’est que pour mieux rappeler au spectateur — désormais orphelin de certitudes — que dans l’arène du pouvoir, de la misère et du jeu, nul ne sort véritablement indemne, ni vainqueur.

Si vous vous pensiez immunisé par la connaissance du premier jeu, la seconde saison vous prouvera que le piège n’est plus dans la balle, mais dans la main qui la lance — et que cette main, parfois, est la vôtre.

- Saison 3 - « Nous ne sommes pas des chevaux. Mais des personnes. Des êtres humains… »

Une élégie stratégique : Squid Game saison 3, entre désenchantement feutré et conclusion circonspecte

Dans l’univers protéiforme et souvent sursaturé des séries dites événementielles, où l’excès de stimulation remplace volontiers la pensée, Squid Game avait, dès son incipit inaugural, su imposer une esthétique de la cruauté méticuleusement calibrée. La troisième saison, prétendument ultime, s’inscrit dans cette lignée avec une gravité appliquée, sans pour autant retrouver la sidération initiale. Elle s’y emploie néanmoins avec une rigueur dramaturgique respectable, en proposant une clôture narrative à la fois congruente et latéralement inattendue de l’errance existentielle de Seong Gi-hun, personnage désormais exsangue, presque pétrifié dans sa quête moribonde de sens.

Un déploiement narratif d’une cohérence mesurée

Le cheminement de Seong Gi-hun, naguère vecteur de chaos vertueux, s’achève ici avec une sobriété désabusée, exempte de grandiloquence. L’intrigue, structurée selon un agencement géométrique, évite les écueils du sensationnalisme factice, pour offrir une résolution qui, bien que déroutante dans sa forme, conserve une cohérence interne admirablement maîtrisée. Le spectateur, loin d’être caressé dans le sens du poil, est conduit, presque malgré lui, à accepter une fin non triomphale, mais raisonnablement inéluctable. On n’y assiste pas à l’émergence d’un héros, mais à l’effritement progressif d’un homme au seuil du renoncement.

Des épreuves d’une esthétique raffinée, mais imprégnées d’un sadisme savamment ritualisé

Les jeux, cœur palpitant du dispositif, connaissent ici une inflation dans la sophistication de leur perversité. Leur conception — à la fois machinale, ésotérique et glaçante — ne cherche plus tant à divertir qu’à éprouver les participants jusqu’à la consomption morale. Leurs mécaniques sont conçues pour mettre à nu les convictions, désosser les illusions, et exiger des choix où l’abjection devient la seule échappatoire.

L’aspect visuel, toujours aussi travaillé, oscille entre onirisme faussement enfantin et monumentalité grotesque. Les couleurs criardes, les formes géométriques schématiques, les architectures absurdes participent d’un imaginaire anxiogène, à mi-chemin entre le théâtre de la cruauté et le cabinet d’illusions perspectivales psychiques. Cette mise en scène continue de fasciner, bien que son impact émotionnel s’émousse légèrement par effet de réitération.

Une tension maîtrisée entre affect, action et portée morale

Le récit conserve un équilibre satisfaisant entre la propulsion de l’action, les moments de suspens maîtrisés, et une introspection éthique jamais surlignée. Les protagonistes secondaires, quoique parfois archétypaux, sont investis d’une densité suffisante pour prolonger la réflexion sur les mécanismes d’aliénation, de soumission volontaire et de survie. Les dilemmes ne sont jamais artificiels ; ils se présentent comme des impasses morales où la perte de soi précède la perte de vie.

Néanmoins, il serait malhonnête de ne pas souligner un certain tarissement de la vigueur inventive : si l’enveloppe formelle demeure somptueusement inquiétante, l’effet de sidération, lui, s’érode. On pressent que le système touche ses propres limites, et que le renouvellement ne se fait plus sans peine, voire sans redondance.

Conclusion : une ultime articulation élégante, mais non sans relents d’épuisement

Cette troisième saison de Squid Game, sans être défaillante, accuse les stigmates d’une mécanique narrative légèrement affaiblie par l’usure. Elle conclut avec pertinence le parcours d’un personnage principal désormais vidé de tout héroïsme spectaculaire, et propose des épreuves d’une brutalité conceptuelle impressionnante. Toutefois, l’ensemble, tout en étant intelligemment exécuté, laisse transparaître une certaine fatigue de la formule, comme si l’univers qu’elle déploie, aussi riche soit-il, avait désormais exploré l’essentiel de son potentiel allégorique.

La série clôt sa trilogie avec une dignité sans esbroufe, une rigueur sans éclat excessif, et une noirceur lucide. Elle fascine encore, mais ne surprend plus tout à fait. Le vertige a laissé place à une forme de résignation esthétique, non déplaisante, mais indéniablement moins incisive.