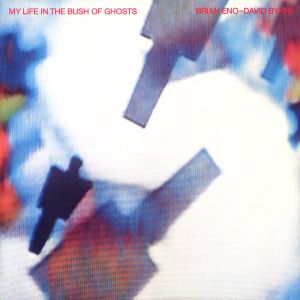

Il existe des œuvres qui n’ont pas l’élégance immédiate d’un chef-d’œuvre, mais qui vibrent, plus profondément, comme des secousses souterraines. My Life in the Bush of Ghosts, né en 1981 de la collision entre deux esprits en état de résonance — Brian Eno, grand architecte du silence, et David Byrne, funambule postmoderne — est l’un de ces disques qui ne se donnent pas d’un bloc, mais qui opèrent par contamination. Il s’installe dans l’oreille comme une étrangeté organique, un parasite élégant, une rumeur captée depuis les marges du monde audible.

Ce n’est pas un album au sens classique du terme. C’est un territoire. Un terrain vague traversé de voix, de pulsations, de sons volés et recomposés. Il n’y a pas de chanson, pas de narration linéaire, encore moins de figure centrale. Ce qui nous est offert ici, c’est un kaléidoscope sonore, une jungle rythmique peuplée de spectres vocaux exhumés de bandes radiophoniques, de sermons extatiques, de rituels islamistes, de cris possédés, de fragments de langues lointaines. Une cacophonie domptée, réordonnée par les machines, mais jamais totalement domestiquée. On ne sait jamais très bien si l’on écoute ou si l’on est écouté.

Eno et Byrne ne composent pas : ils invoquent. Ils puisent dans les archives du monde des éclats de réel qu’ils remontent comme des mécanismes oubliés, faisant surgir une forme de transe post-industrielle. Les percussions, omniprésentes, semblent avoir été frappées par des mains de fantômes. Les lignes de basse se répètent jusqu’à la transe, les nappes synthétiques ondulent comme des vapeurs toxiques au-dessus d’un champ de ruines post-colonial. Et, au centre, ces voix, inlassables, obsédantes, qui ressassent des incantations, des jugements, des vérités venues d’ailleurs.

Le titre lui-même — My Life in the Bush of Ghosts, emprunté à l’écrivain nigérian Amos Tutuola — annonce la couleur : il s’agit d’un voyage dans un territoire hanté. Hanté par les voix des autres, par la mémoire coloniale, par le bruit du monde que l’Occident avait alors commencé à archiver, classifier, échantillonner. Mais ici, rien n’est didactique, rien n’est expliqué. L’album avance par ellipses, par fractures, par collages. On est plus proche du cinéma de montage, du found footage sonore, que de la musique telle qu’on l’entendait alors — et telle qu’on persiste souvent à la vouloir.

Il y a bien sûr quelque chose d’inconfortable, voire d’ambigu, dans ce geste d’appropriation. Aujourd’hui encore, l’album divise. Doit-on y voir une ouverture radicale à l’altérité, ou une vampirisation esthétique ? Cette question, Eno et Byrne ne la fuient pas : ils la posent, précisément en ne la résolvant pas. My Life in the Bush of Ghosts est une œuvre-frontière, où le pouvoir du son s’exerce autant comme enchantement que comme emprise. Et c’est cette tension — éthique, politique, presque spirituelle — qui lui donne sa force inaltérable.

Quarante ans plus tard, le disque n’a rien perdu de son étrangeté. Il n’a pas vieilli : il a muté. Il est devenu plus clair dans sa démarche, plus obscur dans son écoute. Il résiste aux catégories, aux algorithmes, à la manie de tout étiqueter. C’est un disque à écouter comme on s’aventure dans une forêt dense, avec le vertige de s’y perdre — et l’intuition que, peut-être, quelque chose de nous s’y trouve déjà.

Eno et Byrne n’ont pas livré une œuvre parfaite. Ils ont mieux fait : ils ont ouvert un sillon. Un de ces sillons que l’on retrouve, des années plus tard, dans les musiques électroniques les plus aventureuses, dans les bricolages des bedroom producers, dans les obsessions des ethnomusicologues maudits. Ils ont offert un mode d’écoute. Une cartographie sonore du monde non pas tel qu’il est, mais tel qu’il bruisse — sous la surface.