Parmi les auteurs publiés dans la revue Charlie Mensuel au cours des années 70, beaucoup de noms restent des références aujourd’hui, comme Crepax, Reiser, Willem, Schulz, ou encore Buzzelli. D’autres comme André-François Barbe, décédé en 2014 dans un relatif oubli, n’ont jamais été réédité. Sa série de récits courts Cinémas se démarque par ses expérimentations graphiques, tout comme elle interpelle par ses représentations érotiques.

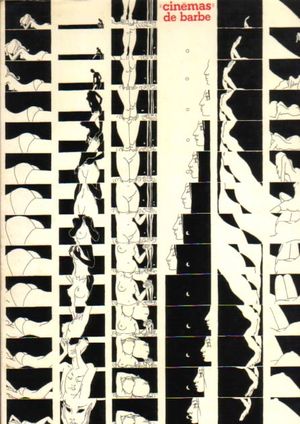

Un homme et une femme font l’amour sur un banc de sable. D’une case à l’autre, les cheveux de la femme se confondent avec les montagnes en arrière-plan, puis sa poitrine forme des dunes avant que celles-ci ne deviennent les vagues d’un océan. Chaque récit de Cinémas décline le même procédé : des dessins se succèdent par des effets de zooms et de fondus enchaînés, au cours d’un défilement vertical qui se focalise le plus souvent sur des corps féminins sexualisés. Pris dans un mouvement perpétuel dépourvu de texte, les personnages et objets obéissent à une logique formelle, celle de la décomposition scrupuleuse de leur évolution, à la manière du 3 Secondes de Marc-Antoine Mathieu. Par un jeu de similitude graphique en trompe-l’œil, un téton devient alors un œil, ou le canon d’un pistolet se mue en chapeau haut-de-forme. La composition des pages rappelle une pellicule de cinéma, ce qui a motivé le choix du nom de la série que Barbe a par la suite regretté, jugeant son travail sans point commun avec le septième art. On peut tout de même voir dans son intérêt pour l’art cinétique un lien avec l’un des ancêtres du cinéma, le photographe Muybridge et sa célèbre décomposition du cheval au galop.

Au milieu des récits de Charlie Mensuel, ceux de Barbe s’éloignent davantage que les autres des codes traditionnels de la bande dessinée : ses planches brillent par l’absence de bulle, de personnage récurrent ou de quelconque enjeu narratif. L’auteur n’a pas la culture de la bande dessinée, et ne cherche donc pas à la perpétuer. Il provient du dessin de presse humoristique, avec comme références des artistes comme Chaval, Steinberg ou Sempé. Ayant commencé le dessin de presse en 1964 en publiant dans L’Huma dimanche, il collabore ensuite avec L’Écho de la mode, Art, puis Hara-Kiri dans lequel est publié son premier récit de la série Cinémas en 1969, avant de continuer dans Charlie Mensuel. Il s’explique : « j’ai cherché une méthode pour raconter quelque chose par le moyen du seul dessin […]. Le plus souvent je pars d’une image (une pub, une photo, un dessin) pour imaginer ce qu’il se passe avant et après ». Chaque planche peut même s’apprécier sans la lire case à case, puisque Barbe les conçoit pour « fonctionner comme un poster accroché au mur ».

Si Barbe s’inscrit dans une démarche expérimentale qui questionne le statut de l’image, sa sexualisation permanente des corps féminins inscrit pleinement son œuvre dans son époque, celle de l’hégémonie masculine dans le champ de la bande dessinée. Même lorsqu’il s’éloigne de l’érotisme, le naturel revient au galop : les bulles d’une coupe de champagne ou les volutes de fumée d’une pipe forment en quelques cases une femme nue, tandis que la croupe d’un cheval se transforme non sans outrance en fesses féminines. Barbe semble vouloir avant tout célébrer le vertige du plaisir sexuel et de l’union des corps, malgré une quasi-absence de sexualisation des corps masculins. Mais la narration répond aussi à des schémas pulsionnels plus dominateurs. Les corps féminins se retrouvent ainsi représentés comme des marionnettes qu’on manipule, et même comme des insectes qu’on s’amuse à démembrer. Plusieurs féminicides et scènes de viols sont également détaillés, sur des femmes endormies ou prises par surprise, suivies d’images d’extase qui associent le plaisir féminin au viol. Nul doute que ces pages empreintes de la culture du viol seraient interprétées différemment aujourd’hui qu’elles ne l’étaient à leur parution.

La plupart des informations et propos rapportés de Barbe proviennent d’un entretien paru dans le numéro 47 de la revue Haga, datée d’automne 1981.

Cet article devait initialement paraître dans le numéro 18 de la revue Le Déssableur. Suite à un désaccord avec la rédaction sur la notion de culture du viol, sa publication a été annulée et remplacée par un autre article sur l’œuvre de Barbe.