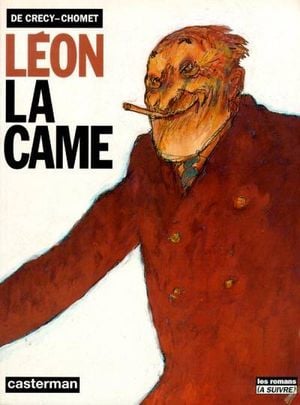

Premier tome d’une trilogie bourgeoise, Léon la Came s’attarde sur les derniers jours de petits bonheurs égocentriques d’un patriarche industriel centenaire rapatrié, égoïstement par ses proches, pour la survie de l’entreprise familiale, mais venu profiter sans retenue de ceux qui lui restent proches autant qu’il s’amuse alors à frustrer ses cupides ayants-droits. Sur un scénario acéré de Nicolas de Crécy, le dessinateur Sylvain Chomet fait ses premières armes dans la bande-dessinée, et le résultat dresse

une sombre peinture malade de la bourgeoisie provinciale,

arriviste et cupide, où les tares trouvent leurs origines dans un schéma existentialiste amer.

Ce qui emporte le lecteur, au-delà de la caricature en traits fiévreux de Sylvain Chomet dans l’obsolète d’une époque passée, c’est le suspense dramatique qui trouve sa source dans la construction du récit dès l’introduction : un visiteur discret rejoint son grand-père esseulé dans la pénombre d’une pièce froide, dissimulé sous une couverture, semblant de lézard occupé à gober les mouches pour l’entretenir des progrès de ses bandaisons. Flashback alors, à l’arrivée quelques jours, quelques semaines plus tôt, du vieil homme : Léonce Houx-Wardiouge est accueilli par toute la famille dans la demeure bourgeoise un peu avant le retour de New York des deux jeunes hommes forts, et de confiance, frères et fils garants de l’entreprise, après une prospection infructueuse. Le scénario de Nicolas de Crécy tient en anecdotes autour des attentions intéressées des différents membres du clan pour le vieux patron, tatouages au corps émacié et faits d’armes en soutien des grèves de ses propres ouvriers, qui disent sa vie loin de l’aristocratie parvenue de sa descendance bornée, hypocrite.

Les dessins de Sylvain Chomet esquissent

des portraits gras et adipeux ou maigres et secs, le trait toujours tremblant dans les chairs,

et place les ambiances pleines, lourdes ou légères, en monochromies d’ambiances – oranges denses et rouges profonds pour les intérieurs nocturnes, bleus pastels et blancs claquants pour les jours de soleil. Sous la fragilité inoffensive du personnage central, sous la sénilité feinte, l’illustrateur cache à merveille son caractère vicieux.

Ma vie était une vieille citrouille, vous l’avez transformée en

carrosse.

Léon la Came manipule.

Insidieuses drogues à dessein, il immobilise ses proies, envoûte son petit-fils pour le révéler, lui insuffler le courage de vivre sa vie, de dépasser la débilité entretenue où celui qui lui sert de père le cloître, et joue ses petits tours de mesquineries et de sabotages faussement accidentels pour anéantir sans remord les cupides attentes familiales.

Les temps ont changé ! Les patrons sont bons ! Ils vous veulent

du bien ! La preuve, ils vous offrent du travail ! Ils auraient pu le

garder pour eux, tout ce bon travail ! Eh bien non ! Il faut qu’ils le

partagent ! Et le partage n’est-il pas la clé de voûte d’une société

meilleure ? Il faut aider les patrons, apprendre à les comprendre pour

mieux les aimer.

La peinture de cette bourgeoisie industrielle française est acerbe et malade. Il y a une cohérence du récit et du trait qui explore en vrac l’avarice et la cupidité, les débilités dégénératives des uns autant que l’originalité salvatrice des autres, qui joue

l’existentialisme pervers de ce clan à l’impasse de ses déviances et de ses frustrations.

Léon la Came ouvre doucement un cycle qu’on imagine sans aucun égard autour de l’absence totale de morale de cette caste auto-exclue du reste de la société, et le scénario de Nicolas de Crécy, intelligent d’ellipses et d’allers et retours entre deux points du récit, offre à Sylvain Chomet l’occasion à la fois de faire divaguer ses esquisses et de poser les bases de ses univers désuets, suintant d’un passé lépreux et ankylosé, gras de malhonnêteté. Les portraits sont toxiques, sales et vils.

La peinture suinte, mais le lecteur se laisse engluer.

Entre curiosité et dégoût.