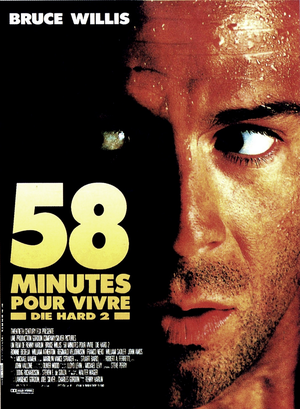

Un aéroport, c’est d’ordinaire une salle d’attente démesurée où s’entassent les corps en partance, un ventre métallique où les voix résonnent dans les haut-parleurs, et où l’on tue le temps en buvant des cafés trop chers. Dans 58 minutes pour vivre, ce ventre devient une cage à suspense, et l’avion, cet objet banal de mobilité moderne, se transforme en menace pendue au-dessus de nos têtes. Après la sonate verticale de Die Hard, Renny Harlin orchestre une symphonie horizontale : les pistes de décollage remplacent les étages, la neige et le brouillard succèdent au verre et à l’acier, et John McClane, toujours pieds nus dans sa dignité cabossée, se voit condamné à courir sur ce sol glacé où chaque minute écoulée équivaut à une vie perdue dans les airs.

Ce qui frappe, c’est la capacité du film à embrasser sans complexe le gigantisme de sa situation. Là où McTiernan travaillait l’architecture comme une partition millimétrée, Harlin choisit l’escalade, la surenchère, l’excès assumé. Et pourtant, le film ne se réduit pas à une suite de décharges pyrotechniques : il construit sa propre logique, celle du temps comme bourreau. Le compte à rebours n’est pas une figure décorative, il est la loi même du récit. Chaque séquence rappelle au spectateur que l’air se raréfie dans les avions qui tournent au-dessus de Washington et que McClane court, glisse, chute pour gagner ces quelques secondes de répit. Le montage épouse ce principe avec une nervosité qui flirte parfois avec l’hystérie mais qui parvient à maintenir un cap : la lisibilité de l’action reste miraculeusement préservée dans ce tourbillon.

Visuellement, Harlin s’éloigne du raffinement plastique de McTiernan pour privilégier une esthétique plus abrasive. La neige joue ici un rôle d’élément dramatique : elle trouble la visibilité, elle recouvre le sang, elle souligne la fragilité du corps exposé. Les faisceaux lumineux des pistes percent le brouillard comme des sabres optiques, et la caméra, mobile et parfois téméraire, s’autorise des angles plus acrobatiques, frôlant parfois l’exagération. Mais c’est précisément ce culot qui confère au film son énergie : il y a quelque chose de baroque dans cette mise en scène, une volonté de repousser les limites de l’espace réel pour accentuer la sensation de danger.

Et au cœur de cette avalanche visuelle, Bruce Willis continue d’incarner l’anti-héros par excellence. Plus fatigué, plus râleur, plus conscient encore du ridicule de sa situation. Le film joue avec cette lassitude, la transforme en ressort comique. Là où d’autres acteurs d’action auraient cherché à imposer leur virilité triomphante, Willis choisit l’auto-dérision. Il jure, il peste, il s’adresse presque au public comme à des complices : « Regardez dans quel merdier on m’a encore mis ». C’est funky, et ça fonctionne, parce que ce ton léger ne dissout pas la gravité du récit mais la met en valeur par contraste. Le spectateur rit, puis retient son souffle quelques secondes plus tard : cette oscillation est la véritable signature de la saga.

Quant aux antagonistes, ils ne possèdent pas le raffinement aristocratique d’un Hans Gruber. Le colonel Stuart et ses complices jouent davantage la carte de la brutalité militaire, avec une discipline qui frôle le fanatisme. Certains critiques leur reprochent de manquer d’épaisseur psychologique. C’est vrai, mais l’important est ailleurs : dans la mécanique de leur plan, dans cette froideur technologique qui détourne les systèmes de contrôle aérien pour en faire des armes. En cela, le film conserve l’esprit de satire du premier volet : la haute technologie censée garantir notre sécurité devient l’instrument de notre perte. Le confort de la modernité, qu’il s’agisse de l’avion ou des communications, se renverse en cauchemar.

La musique de Michael Kamen reprend le flambeau et amplifie les tensions. Moins subtile que dans le premier film, elle adopte ici un caractère plus martial, presque tonitruant, collant à l’énergie démonstrative de Harlin. Elle souligne la dramaturgie du compte à rebours avec des cuivres qui martèlent le temps. Mais c’est surtout le sound design qui impressionne : le grondement sourd des réacteurs, la stridence des alarmes, le fracas des armes automatiques. Tout concourt à faire de l’aéroport un instrument sonore gigantesque, une caisse de résonance où se joue la survie collective.

Bien sûr, 58 minutes pour vivre ne possède pas la perfection géométrique de Piège de cristal. On peut sourire devant certaines invraisemblances — l’éjection de McClane en siège éjectable juste avant l’explosion, ou ses acrobaties improbables dans les conduits de service —, mais ce sourire n’est pas moqueur : il est complice. Le film assume son outrance et invite le spectateur à y adhérer comme on applaudit une figure impossible dans un cirque. Le spectaculaire y est un artifice assumé, et c’est précisément ce qui le rend jubilatoire.

Ce deuxième volet trouve ainsi son équilibre non pas dans la rigueur mathématique mais dans l’ivresse de l’excès. Harlin ne cherche pas à reproduire le modèle McTiernan, il cherche à le dynamiter par l’amplification. Là où le premier film écrivait une partition précise, le second compose un morceau de rock tapageur, avec ses riffs trop appuyés mais son énergie indéniable. Ce n’est plus une sonate mais un concert électrique dans une tempête de neige. Et si la subtilité n’est pas toujours au rendez-vous, la joie du spectacle, elle, reste intacte.

On sort de 58 minutes pour vivre avec les oreilles qui bourdonnent et le sourire en coin. Parce que l’on a assisté à une œuvre qui ne prétend pas au raffinement mais qui déploie sans honte une énergie brute, presque adolescente. C’est un film qui fait du trop un style, du risque une esthétique et de l’invraisemblable une jubilation. McClane y gagne un statut : celui du type ordinaire devenu figure mythologique malgré lui. Et nous, spectateurs, nous savourons ce plaisir coupable de voir la gravité défiée, l’espace domestiqué et le temps suspendu par un homme qui n’en demandait pas tant.

Si Piège de cristal fut la partition classique, 58 minutes pour vivre est la jam session : moins précis, plus bruyant, mais terriblement vivant. Et c’est dans ce vacarme contrôlé que réside son charme indestructible.