A l'occasion de la sortie prochaine des Animaux Fantastiques, dans lequel Eddie Redmayne tentera de transposer l'univers si british du sorcier le plus célèbre de la génération Y à New York, j'ai eu des envies soudaines de rétrospective Harry Potter. Pas que je sois un fanatique de l'univers de J.K. Rowling, ni un Potterhead endiablé, mais force est de constater qu'Harry Potter fait partie de l'univers pop-culturel qui a fait ma jeunesse et mon adolescence comme tous les gens de ma génération (ce qui, dis comme ça, fout un coup de vieux). Parce que, mine de rien, à la sortie du premier opus en 2001, j'avais six ans (instant confidence, appelez Marc-Olivier Fogiel), c'est-à-dire un peu trop jeune pour espérer recevoir mon affectation à Poudlard, mais suffisamment grand pour avoir envie de dévorer cet univers, et pour succomber totalement à sa magie. Et lorsque Les Reliques de la Mort achevèrent leur seconde partie en 2011, j'avais (je vous laisse faire ce savant calcul) plus ou moins l'âge d'Harry. Bref, peu de saga, voire aucune autre, peuvent se targuer d'avoir suivies la croissance de toute une génération née entre 1990 et 1997 (en gros), d'avoir grandies avec elle.

C'est tout l'intérêt de cette rétrospective : l'envie de confronter la nostalgie, et l'avis tout à fait subjectif qui en découle, de ces films qui font de manière personnelle partie de mon enfance, donc de ma construction culturelle, de mes symboles, forcément ; avec un avis plus actuel, plus mature, plus objectif. A ce stade, analyser Harry Potter, c'est tout à la fois faire le portrait d'une génération, et faire une plongée quasi-psychanalytique (oui, je m'emballe totalement) dans nos propres souvenirs.

Par ailleurs, avant de commencer avec le premier volet, il est important de préciser que nous sommes ici pour parler des films. Les « c'était mieux dans le bouquin » et autres « putain ils ont enlevé Peeves » n'ont absolument aucun intérêt pour moi, les deux médiums sont différents, donc c'est normal qu'il y ait des différences, une adaptation n'a pas à être fidèle pour être bonne. Point final, débat clos.

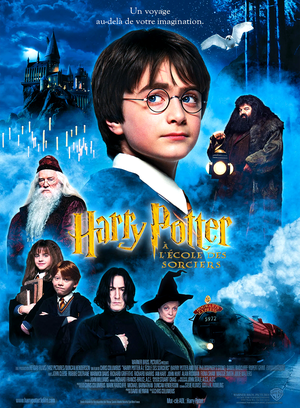

Sorti en 2001, le premier opus Harry Potter à l'école des sorciers révèle au monde entier Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, et est confié à Chris Colombus. L'homme est un grand habitué des films pour enfants ou du moins familiaux, avec à son actif plusieurs tours de force dont le scénario des Goonies, et surtout deux comédies « de Noël » devenues cultes avec Madame Doubtfire et Maman j'ai raté l'avion. Et ce choix est rétrospectivement la clé pour comprendre à quel point le film fut un succès. La Warner misait sans doute sur un public très jeune, plus à même d'être fidéliser sur le long-terme et de venir payer leurs places pas moins de huit fois étalées sur dix ans. Et pour le coup, Colombus a fait un travail parfait, certes convenu, respectant en gros le cahier des charges classique du genre, mais efficace.

Pour continuer dans les confidences privées, je me souviens avoir pleurer au générique de fin parce que le film était fini, et que j'en voulais encore. Et quoi de plus normal ! Ce film est un piège à gamins : l'identification avec Harry se fait en deux secondes – en même temps face à ses immondes tuteurs, difficile de ne pas prendre parti pour le héros – et on découvre donc Poudlard avec lui, et tout l'univers qui va avec. Voilà pourquoi, en nous mettant à hauteur d'enfant, Colombus a réussi à nous faire attendre notre lettre d'admission pour l'école des sorciers, comme des cons devant la cheminée (spoiler : le hibou n'est jamais venu, et la baguette s'est avérée être plus chinoise que magique).

Mais l'empreinte très infantile laissée par Colombus est aussi, pour être totalement sincère et objectif, et malgré la fibre nostalgique qui vibre encore à chaque note de Sa Seigneurie John Williams, ce qui dessert le film avec le recul de l'âge adulte. Parce que fatalement, le film nous parle moins quand on a grandi. Parce que, c'est malheureux, mais malgré tous les efforts du monde pour « garder son âme d'enfant », l'adulte désabusé prend le pas. Du coup, beaucoup de scènes qui nous avaient sans doute impressionnées gamins semblent un peu fades car peu percutantes : le troll des montagnes et le combat final notamment.

Par-contre, ce qui est à mettre au crédit du film (entre autres choses, cela va sans dire, cela reste un très bon divertissement, avec une OST formidable – à noter d'ailleurs que certains thèmes de Williams ressemblent beaucoup à des thèmes de Star Wars : La Menace Fantôme, notamment ceux d'Otoh Gunga et de la course de la Bounta, les vrais sauront), c'est son utilisation parcimonieuse du numérique. En effet, ce premier Potter reste très marqué par la méthode Jurassic Park, alternant effets réels (c'est-à-dire maquillages, costumes, masques en latex, animatronics) et numériques. Je suis personnellement très client de cette méthode, récemment réemployée par J.J. Abrams dans Le Réveil de la Force : voilà comment un film comme Jurassic Park, 23 ans après, n'a pas pris une ride. Colombus a fait ce choix là, à une époque charnière où le tout-numérique avait déjà été expérimenté et avait gagné quelques galons avec Matrix par exemple. Il en résulte un charme un peu kitsch, très « système D » dans les effets, la façon de retranscrire les sorts (un jeu basique sur les lumières, notamment), qui marche assez bien avec l'atmosphère et le ton que se donne le film en général. Preuve de l'efficacité de ce choix, les effets numériques eux, ont pris un bon gros coup de vieux, qui peut gêner le visionnage de ceux d'entre nous les plus sensibles au phénomène d'uncanny valley et les moins à même de « suspendre leur incrédulité ».

Du coup, que tirer de ce revisionnage ? Un bon trip nostalgique, d'abord. Les musiques si emblématiques de John Williams, ensuite. Mais aussi, également quelques longueurs (le film fait plus de 2h15, c'est assez long pour un film « pour enfants », surtout quand on est adulte...) et un manque de folie dans la réalisation de Chris Colombus, bon faiseur, mais peut-être piètre magicien ?

La Warner lui ayant confié le deuxième épisode, rendez-vous à la prochaine critique pour le savoir.