Il semblerait que Le dîner d'Herman Koch soit une source inextinguible d'inspiration pour les cinéastes. Il faut dire que le roman, lui-même inspiré d'un fait divers sordide nous renvoie à notre commune humanité. Notre société ultra-capitaliste et hyper-connectée est-elle vouée à enfanter des monstres, des animaux froids et cyniques au narcissisme malade ? Mais surtout, quelle responsabilité doit-elle être imputée aux parents dans ce processus d'engendrement du mal ? Question subsidiaire : l'amour filial peut-il être plus fort que les principes moraux les plus fondamentaux ?

Le film de Hur-Jin Ho m'a immédiatement fait penser à Benny's vidéo de Haneke qui posait exactement les mêmes termes de cette équation morale vertigineuse. Le parallèle entre les deux films est d'ailleurs assez frappant. Dans le film choc d'Haneke, un garçon esseulé et abreuvé d'écrans en vient à tuer de sang froid une adolescente dans un geste de violence gratuite, et filme son forfait. Dénué de quelconque sentiment de culpabilité, il montre les images à ses parents qui feront tout pour tenter de sauver leur enfant. Ils dissimuleront le corps de la manière la plus sordide qui soit ... avant que leur rejeton n'aille les dénoncer à la police.

Entre les deux films les analogies sont assez saisissantes : des familles de la grande bourgeoisie évoluant dans un cadre familial dysfonctionnel, froid, friqué et dénué d’affection autre que matérielle.

Dans A normal family, les ressorts dramatiques seront transposés dans un décor de la grande bourgeoisie coréenne. Deux frères parvenus au faîte de la respectabilité sociale s'affrontent justement sur le terrain éthique à l'occasion de repas familiaux ritualisés dans des restaurants cossus : le premier un est un chirurgien idéaliste qui sauve des vies, le second est un avocat renommé qui défend des criminels pour la gloire et l'argent. Derrière les rivalités de façade autour de leur système de valeurs respectif viennent s'insinuer des enjeux infiniment moins nobles : la rivalité se joue sur le terrain de la réussite matérielle, de la jalousie entre les âges dans un monde qui glorifie l'apparence et la jeunesse des corps (essentiellement féminins), mais aussi et surtout du "qu'en dira-t-on", ce cancer de l’embourgeoisement qui ronge les âmes dans une société où tout le monde s'épie, se jauge et se juge. Autour de cette opposition fraternelle, la petite engeance familiale se dévoile dans sa nue bassesse. Les femmes n'existent qu'en tant qu'épouses ou de mères, avec pour seul viatique, leur jeunesse et leur beauté, présente ou fanée. Les parents vieillissants sont un fardeau dont il faut s'occuper, davantage pour préserver leur respectabilité sociale que par amour pour leurs aînés. Quant à leurs enfants respectifs, ils naviguent en eaux troubles, livrés à eux-mêmes dans une société qui glorifie la violence sociale et sacrifie les humanités sur l'autel de la réussite individuelle et des plaisirs égotistes.

Lorsque le cousin et la cousine en viennent à tabasser de sang-froid un SDF après une soirée alcoolisée, cette petite engeance bourgeoise est terrassée. Ce n'est pas tant l'acte ignoble de leurs enfants qui les affecte que le risque de voir leur position sociale éreintée par le crime de leur progéniture. Il leur faut donc dissimuler au plus vite le forfait de leurs enfants qui s'exhibe pourtant sur toutes les chaînes d'info en continu, ne surtout pas menacer d'effondrement l'édifice social et symbolique qu'ils ont bâti en devenant les parents d'enfants criminels.

Le philosophe meurtrier Louis Althusser, déclaré pénalement irresponsable de l'homicide de sa femme par la justice, parlait de l'absence de son jugement comme d'une "pierre tombale du silence". Les deux enfants d'A normal family sont exactement dans ce cas de figure. Absous par leurs parents, ils sont condamnés à être des morts-vivants, des êtres a-sociaux et a-moraux incapables de quelconque réflexion introspective. De fait, ils continuent de vivre comme si de rien n'était, incapables d'exprimer le moindre remords et se gobergent même de leur forfait.

Quand leurs parents prennent conscience de leur absence obscène de culpabilité, il est déjà trop tard. Les dénoncer ? Las. Ils ne peuvent plus faire machine arrière car ce sont bien eux, les parents, qui sont les véritables monstres. Pour n'avoir pas compris à temps qu'ils avaient enfanté des êtres dénués d'humanité à force de substituer l'argent à l'amour désintéressé, tout autant que les postures morales hypocrites et ostentatoires à la prise de conscience des angoisses vitales de leurs enfants. Pour n'avoir pas compris que le crime perpétré par leurs enfants n'était qu'un appel à l'aide de leur part, un besoin irrépressible d'attirer une attention salutaire de leurs parents, une injonction au décentrement nombriliste adressé à ces adultes submergés par leur quête de reconnaissance sociale. Mais surtout pour n'avoir pas envisagé un seul instant que l'amour que les parents doivent à leurs enfants consiste précisément à ne jamais les déresponsabiliser.

Continuer à les aimer malgré leurs forfaits, certes, mais à condition qu'ils aient acquis le devoir moral de répondre de leurs actes et d'en payer, le cas échéant, le prix. Car c'est cela la clé du passage à l'âge adulte.

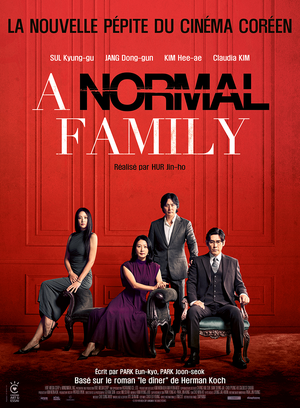

A normal family est une très grande réussite formelle sur un sujet universel, fort bien mise en scène et interprétée par une série de comédiens talentueux. Certaines scènes un peu démonstratives auraient néanmoins pu être évitées, de même que la boucle narrative finale, car la force d'un film est précisément de laisser le spectateur aux prises avec ses propres questionnements éthiques. En ce sens Benny's video d'Haneke optait pour une mise en scène d'une froideur implacable à travers une mise à distance profonde entre le sujet et l'objet, là où Hu Jin-Ho semble devoir étayer son propos voire donner au spectateur des clés de compréhension du processus d'engendrement du mal. Etait-ce nécessaire ? Peut-être pas. Il n'en demeure pas moins qu'A normal family est un excellent film qui donne matière à réfléchir.