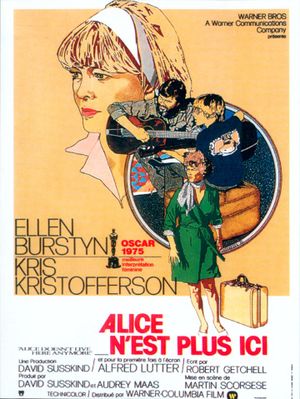

Qui est le film ?

Sorti en 1974, Alice n’est plus ici apparaît comme une curiosité dans l’œuvre de Martin Scorsese, alors surtout associé aux récits masculins, violents et communautaires. Adapté d’un projet porté par Ellen Burstyn, le film raconte l’histoire d’Alice Hyatt, jeune veuve qui, après la mort brutale de son mari, prend la route avec son fils pour tenter de réaliser un rêve ancien : devenir chanteuse. Derrière ce canevas qui pourrait relever du mélodrame classique se profile une autre promesse : explorer ce que signifie, pour une femme des années 70, se reconstruire à travers le travail, les relations amoureuses et la maternité.

Que cherche-t-il à dire ?

Le film n’érige pas de manifeste féministe abstrait : il montre, concrètement, ce que coûte l’émancipation dans une société où les hommes oscillent entre domination et défaillance. La tension centrale n’est pas tant « trouver l’amour » que « trouver une place » économique, affective, existentielle. L’ambition de Scorsese est double : rendre justice à la singularité d’une trajectoire féminine et, en même temps, inscrire cette trajectoire dans le tissu social de l’Amérique post-68, où les routes, les diners et les motels deviennent les scènes mêmes d’un combat pour la dignité.

Par quels moyens ?

Scorsese filme Alice comme il filmait ses voyous : avec une caméra mobile, attentive aux gestes, aux détails, aux rythmes du quotidien. Mais ici, il déplace son regard : il observe sans imposer. Les plans s’attardent sur les repas, les trajets en voiture, les conversations de travail. Le style, moins frontal que dans Mean Streets, épouse l’incertitude de son héroïne.

Le récit avance par étapes, presque comme un road-movie fragmenté. Chaque nouvel emploi, chaque rencontre amoureuse devient une épreuve. La route n’est pas seulement géographique : elle est l’image d’un parcours psychique où Alice doit réinventer son rapport à la liberté, sans modèle préétabli.

Alice n’existe pas d’emblée : elle se fabrique. Ses gestes (chanter dans un bar miteux, servir des clients récalcitrants, négocier un salaire) sont autant de fragments qui composent une subjectivité. La performance d’Ellen Burstyn est capitale : elle fait sentir que la force d’Alice n’est pas innée mais acquise, fruit d’un effort, d’une fatigue, d’une détermination toujours à reconquérir.

Les hommes qu’elle rencontre incarnent chacun une forme de promesse avortée : séducteurs possessifs, protecteurs velléitaires, compagnons incapables d’assumer la paternité. Le film ne les diabolise pas mais les expose comme figures incomplètes, révélant par contraste la charge immense qui pèse sur Alice.

Les espaces de travail (le diner en particulier) sont filmés avec une acuité documentaire : mains qui lavent, plateaux qui s’entrechoquent, clients qui s’impatientent. Scorsese montre que la dignité se joue là, dans cette matérialité brute, et que la liberté d’Alice dépend aussi de son autonomie économique.

Scorsese reprend les codes du mélodrame hollywoodien (épreuves sentimentales, intensités affectives) mais les détourne un peu. Cae Scorsese accepte la résolution par le sacrifice et l’apaisement romantique.

Où me situer ?

Je suis profondément admiratif de la rigueur avec laquelle Scorsese filme cette histoire. Là où tant de récits féminins des années 70 versaient dans le pathos ou l’édification, Alice n’est plus ici observe sans idéaliser. J’admire la manière dont le film fait du travail le véritable terrain politique de son héroïne. Je suis aussi sensible à l’absence de solution facile : même l’amour final n’efface pas la complexité des épreuves. Si je devais formuler une réserve, ce serait peut-être une certaine hésitation tonale, parfois trop marquée par l’hybridité comédie-mélodrame.

Quelle lecture en tirer ?

Alice n’est plus ici n’est pas seulement un film sur une femme qui reprend sa vie en main : c’est une réflexion sur le travail de subjectivation. Que faut-il pour être soi dans un monde où les rôles sont distribués à l’avance ? Le film répond par des scènes précises : chanter pour se faire entendre, négocier un salaire pour ne pas dépendre, dire non à un homme qui promet la sécurité au prix de l’effacement.