Par son sujet de domination/soumission et son atmosphère de plus en plus insoutenable, ce film m'a rappelé "Ne dis rien" - même si on va ici moins loin dans l'horreur.

La première fois, les réactions d'Antoine, le prof citadin épris de la Galice et d'agriculture raisonnée, m'avaient un peu énervée; je le trouvais à la limite de la passivité. Au troisième visionnage, ses réactions me semblent réalistes et je trouve Antoine plutôt courageux. Comme tout être civilisé, il va d'abord trouver la police dès la première agression. Mais il n'hésite pas aussi à se présenter plusieurs fois à la ferme voisine pour affronter seul les deux frères. Si Antoine meurt, c'est justement parce qu'il n'a pas assez peur et qu'il se trompe sur ce qui pousse à tuer. Il dit à sa femme qui tente de l'avertir du danger que les deux frères n'auraient jamais le courage de le tuer. Il ne faut pas du courage pour tuer. Il faut juste, comme les deux frangins, être dénué de ce garde-fou qui nous empêche de tuer. On retrouve ce déphasage entre les "civilisés" et les "incivilisés" qui permet au couple meurtrier de "Ne dis rien" d'exécuter si facilement l'autre couple. On peut appeler ça de la passivité, de l'inconscience ou un décalage intellectuel total. Aveuglé par son absence de peur, ses certitudes, son idéologie, il ne peut pas concevoir une autre façon de penser et de voir la vie. Pour lui, ce coin de Galice est un Paradis dans lequel il veut finir ses jours. Pour ses voisins, c'est un enfer qu'ils veulent fuir à tout prix.

Le décalage est énorme et rien ne peut le combler, même pas l'amour de la terre. C'est ce qui est tragique dans le troisième affrontement verbal entre Antoine et Xan.

Le conflit mélange racisme et lutte des classes, mais ses racines sont plus profondes et plus élémentaires. Il implique des sentiments universels, très humains, triviaux, voire bestiaux : la jalousie, l'envie, la convoitise. Les frères Xan et Loren ne supportent tout simplement pas le bonheur des autres. Ils salissent, abîment ce qu'ils ne peuvent avoir et n'ont jamais eu, jusqu'à le faire brutalement disparaître. Leur haine est d'autant plus féroce qu'elle leur rappelle leur propre misère, mentale et sociale. Le bonheur tranquille et pacifique d'Antoine et Olga leur renvoie à tout moment leur échec en miroir. Sorogoyen se garde bien de faire des caricatures : Olga et Antoine n'ont rien de bourgeois arrogants et prétentieux. Ils ne sont d'ailleurs pas français à l'origine, mais hollandais. Antoine, le bon gros géant sûr de sa force et de son bon droit, et Olga, l'épouse calme et lucide, ont juste le tort d'être gentils, sociables, intégrés et surtout heureux. Leur bonheur est comme une traînée de sang qui va exciter la hargne de leurs voisins, chiens galeux faméliques qui ne vont cesser de leur mordre les flancs jusqu'à les saigner à blanc.

Beaucoup trouvent irréalistes les conversations poussées entre Antoine le prof idéaliste et Xan le cul-terreux inculte. Xan rappelle d'ailleurs à de nombreuses reprises qu'il n'a jamais fait d'études ni voyagé. Il ne pourrait donc pas tenir une conversation construite. Si on réécoute leurs trois affrontements verbaux, ça n'est pas si profond que ça - ça tourne principalement autour de l'argent et de la terre, de choses très concrètes - rien de très philosophique. Ces trois longues conversations sont nécessaires, à la fois pour se poser et marquer des paliers dans l'affrontement tendu des deux familles. Elles permettent aussi aux deux frères d'échapper eux aussi à la caricature. On peut être inculte mais capable de faire des phrases pour traduire sa pensée.

Elles servent aussi faire monter la tension entre deux agressions physiques plus triviales et montrer à quel point les deux hommes ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ils communiquent, mais leurs échanges sont sans issue.

Le film est scindé en deux et je crois que c'est la première fois que je vois deux parties distantes dans le temps (au moins un an a passé entre les deux) s'enchaîner aussi brutalement. Aucune transition, même par un simple fondu au noir ou phrase explicative, pour matérialiser le passage du temps.

La première partie, brutale et tragique, est essentiellement virile; Olga n'a qu'un rôle de témoin dans l'affrontement et de lanceuse d'alerte pour son mari. Elle seule sent les choses venir et éprouve de la peur. Elle seule est prête à laisser tomber et refuse l'escalade.

Dans la deuxième partie, essentiellement féminine, elle prend le relais à sa façon, plus calme mais déterminée, intransigeante. Olga n'a plus peur et elle semble même plus étoffée, comme si elle avait hérité de la carrure de son mari. Ne reste que l'amour pour lui et leur rêve à poursuivre. Rien ne la fera partir.

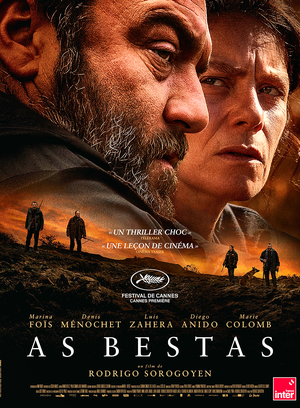

Tous les acteurs sont admirables : Marina Foïs, Denis Ménochet et l'incroyable Luis Zahera, formidable de présence animale avec son visage anguleux et son regard meurtrier.

Je finirai par l'extraordinaire bande sonore, mélange brutal et archaïque de percussions et de violons dissonants. Elle est peu envahissante, laisse largement sa place au silence tendu - c'est si rare ! - mais se révèle très efficace et mémorable dans les moments cruciaux. Exemplaire.