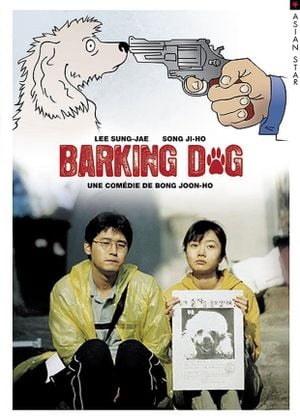

Barking Dogs comporte une scène durant laquelle la caméra prend le point de vue d’un chien. L’intrigue a commencé depuis peu, et nous savons que la pauvre bête court le risque de rejoindre prochainement l’au-delà de sa race, si tant est qu’il existe. Ce que d’aucuns pourront considérer comme une audace formelle est ici au service du genre annoncé du film : une comédie. Moyennement drôle, légèrement cynique, (ce qui après tout est le moins qu’on puisse demander lorsqu’on traite de chiens), c’est un film médiocre.

La destinée du chien est étriquée : l’un d’entre eux va être balancé du 10è étage et l’ironie voudra qu’un autre finisse dans le lit de l’exterminateur.

Le lit, et l’appartement.

Barking Dogs est l’histoire d’un couple. On peut rire un temps du statut de loser de Yun-ju. Mais le caractère acariâtre et méprisant de son épouse prête davantage au malaise qu’au sourire. Esclave moderne, Yun-ju casse des noix et nourrit sa femme qui semble tout sauf épanouie par sa grossesse. Les intérieurs sont sombres, les vues saturées et sans perspective.

C’est un peu le lot de tous les intérieurs dans ce lotissement, qui ressemblent un peu à des caves.

Les caves.

Si l’on revient au destin des chiens et à la comédie grinçante, force est de constater que les esprits obtus en auront pour leur argent en matière de clichés sur l’Asie: oui oui, on bouffe bien des chiens. La cave est le lieu permissif dans lequel se déploient les déviances des subalternes. En entrainant sa première victime à la cave, Yun-ju permet la porosité entre deux univers qui n’étaient pas censé communiquer, et découvre, comme l’enfant caché dans l’armoire, un monde obscur dans lequel le vrombissement continu de la machinerie accompagne un festin primal.

Dans un recoin plus sombre encore, une masse surgie des fripes s’agite, excroissance un peu monstrueuse de l’antre du bâtiment qui s’en extrait pour aller rejoindre les toits, lieu de choix pour le deuxième meurtre du chien.

Les toits.

Lieux a priori solaires où l’on fait sécher le radis, où l’on prend du recul, les toits sont en réalité un miroir de la cave : on y tue aussi les chiens, on les mange aussi. Sorte de chiasme architectural, le message est limpide : point d’échappatoire au bâtiment replié sur lui-même, unité d’une résidence elle-même close.

La résidence.

Hyeon-nam travaille au syndic de la résidence. Hormis le fait qu’on retrouve dans son quotidien les mêmes intérieurs, la même somnolence désabusée qu’ailleurs, son travail est l’occasion d’amplifier un peu plus loin l’angle sociétal du film. L’obsession des chiffres est son métier ; celle-ci alimente déjà les disputes entre Yun-ju et son épouse, qu’il s’agisse du nombre de noix à casser ou des mètres à parcourir pour retourner à l’épicerie ; on remarquera que même dans le sous-sol, plusieurs horloges sont accrochées au mur.

Le contrôle est sa mission : on tamponne les affiches, on passe des messages au mégaphone : le syndic maitrise tous les sens de ses résidents. Dans ce microcosme discrètement totalitaire, même les joggeuses sont en rang et en uniforme. Tout est réglé, rien n’échappe à la structure.

Soudain, on comprend mieux l’intérêt des poursuites dans les immeubles : au-delà de petites scènes d’action bouffonnes, c’est bien la vision orthonormée d’un univers qui prime : les raccords dans l’axe, du gros plan au plan d’ensemble, perdent les individus dans les travées de béton ; les plongée pluvieuses sur les parkings les noient tout autant dans une urbanisation impersonnelle et dévorante.

L’urbain

On tente bien d’y échapper, mais les rêves sont minables : c’est la téléréalité, un ticket de loterie qu’on gratte dans un nuage d’insecticide, métaphore toxique du monde onirique souillé par la ville. Cette médiocrité éclaire d’un jour nouveau l’inopérant du comique : s’il est minable, c’est parce qu’il se déploie dans un monde désenchanté.

La ville est un réseau : des rues sombres, des galeries du métro dans lesquelles on se déplace la plupart du temps bourré. Dans le métro ivre, tout tangue, on y vomit, on peut même se le prendre en pleine face. Et s’il nous mène à bon port, c’est dans les lieux les plus obscurs qui soient, une cave de karaoké ou une beuverie avec un patron à qui on graisse la patte pour obtenir un poste à la fac.

L’extérieur exténue. Corrompu, on s’y épuise pour y rentrer ; impitoyable, on s’en fait sortir, impuissant. On se console avec un chien, ou en aidant à le chercher, humbles compromis de personnages en quête de sens.

Et on tourne en rond.

La forêt.

Le premier plan est celui d’une forêt, et de Yun-ju, de dos ; un zoom arrière permet ensuite l’entrée dans un appartement saturé. Ce plan se répète à la fin, mais depuis la fac que le protagoniste est parvenu à intégrer. Les boucles sont omniprésentes dans le film : les radis sur le toit, dessèchement des êtres comme de leur labeur. La chaussure perdue, qui fait de Yun-ju un criminel comme l’était Choi. La lettre de la mendiante dans le métro fait exception dans la symbolique, parce qu’elle permet une once d’espoir et de bonté par le geste de charité qu’elle occasionne à sa deuxième occurrence.

La nature à laquelle fait face Yun-ju semble donc impénétrable : on la quitte au départ, on tire sur elle un rideau occultant à l’arrivée ; ne reste de Yun-ju qu’un visage dans l’obscurité : un individu dont le parcours criminel (qu’il soit bouffon avec les chiens ou financier avec les requins corrompus) se résume à cette course elle-même répétée, dans les coursives ou sur l’asphalte : délaissé de sa morale, de ses principes, il n’est plus qu’une silhouette, un dos tourné vers un ailleurs qui le vide.

Heureuse la simple d’esprit, Hyeon-nam arpente la forêt dans le plan final. Modeste éblouissement d’un éclat de soleil dans les arbres, elle ouvre l’espace et disperse un temps le pessimisme finalement affirmé du récit.

Le premier opus de Bong Joon-Ho est une poupée gigogne dans laquelle il se cache bien. La prestigieuse carrière qui suivra nous conduit à prendre en compte l’emboitement de toutes les strates de son récit. Où il est question d’une comédie avec des chiens, certes. Mais cette petite et modeste matriochka ne doit pas occulter toutes celles qui la grandissent et conduisent à un regard acéré et discrètement dévastateur sur la société de son temps.

La critique de Deleuze, que je tiens vraiment à défendre :

http://www.senscritique.com/film/Barking_Dogs_Never_Bite/critique/33120653

http://www.senscritique.com/liste/Integrale_Bong_Joon_Ho/1455030