Daniel, directeur d’une école maternelle, se voit contraint de jongler avec des institutions publiques désemparées face à l’ampleur croissante de la détresse sociale qui frappe les familles.

La lucidité transfigurée en brûlot humaniste

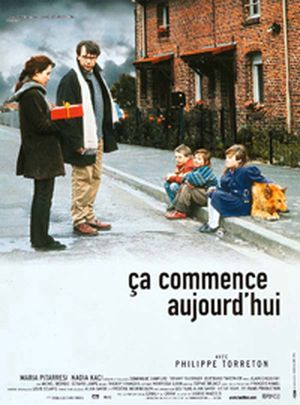

Dans un geste cinématographique d’une intensité viscérale et d’une noblesse pratiquement sacerdotale, Bertrand Tavernier, maître orfèvre de la chronique sociale, nous gratifie avec Ça commence aujourd’hui d’un opus profondément tellurique, ancré dans le limon d’une réalité douloureuse, celle des régions dévastées par les affres de la désindustrialisation — en l’occurrence ce Nord de la France exsangue, naguère florissant et désormais relégué aux marges de la République.

Le film s’érige tel un réquisitoire feutré, mais implacable, contre l’atonie d’un État bureaucratique engoncé dans ses propres turpitudes, incapable de saisir l’urgence tangible, quasi palpitante, de la misère enfantine. Il ne s’agit point ici d’un misérabilisme racoleur ou d’une emphase lacrymale, mais d’un réalisme incandescent, puisé aux sources mêmes d’un témoignage authentique : celui d’un instituteur de terrain, figure méconnue et pourtant héroïque, dont la parole brute irrigue la trame narrative avec une véracité désarmante.

Un théâtre de détresse et de dignité

Dans cet univers crépusculaire, peuplé d’enfants faméliques, frigorifiés, et orphelins de repères paternels — enfants-miroirs d’une société en déshérence — le cinéaste donne la parole à ceux que l’on condamne d’ordinaire au silence. À cette fin, il s’affranchit délibérément du vernis artificiel de la comédie humaine, en confiant les rôles à des non-professionnels du cru, gage d’un naturalisme abrupt mais salutaire. L’effet produit est saisissant : les regards, les gestes, les silences mêmes, débordent d’une vérité brute, presque insupportable tant elle est dénuée d’artifice.

Le réalisateur filme l’école non comme un sanctuaire de savoirs abstraits, mais comme le dernier bastion de la République sociale, où un directeur — Daniel, interprété avec une sobriété incandescente — tente, envers et contre tout, de maintenir à flot les restes épars d’une dignité collective. On ne peut que saluer l’opiniâtreté de ce personnage pugnace, pivot stoïque d’un microcosme vacillant, sorte de Sisyphe pédagogique qui, chaque matin, relève la pierre de l’indifférence.

D’une éructation politique à l’éthique de la constance

Par touches successives, le metteur en scène cisèle une fresque où l’humanité affleure dans les détails les plus infimes : un regard d’enfant, une main tendue, un cri étouffé. À travers la garrulité volontairement grotesque de certains politiciens et inspecteurs, il souligne l’abîme qui sépare les élucubrations technocratiques de la réalité tangible du terrain. L’arrogance verbeuse des uns y contraste violemment avec la lucidité douloureuse des autres. Le film devient alors un champ de forces : à la vacuité administrative s’oppose l’ardeur compassionnelle, et à la logorrhée gestionnaire, la grandeur muette de l’action concrète.

Un film-choc, exutoire d’une indignation féconde

Bref , c’est plus qu’un film : c’est une saillie éthique, une ode intransigeante à l’engagement, une tragédie contemporaine qui a le courage de sa clairvoyance. En exaltant la ténacité ordinaire, en exhumant la noblesse d’un métier voué à la portion congrue, Tavernier nous offre une œuvre sidérante d’une justesse fulgurante, mais surtout, inestimablement humaine.

Pour qui ne serait point définitivement acrimonieux, ce long-métrage agit tel un révélateur alchimique : il transmute l’écœurement en conscience, l’impuissance en questionnement, et, suprêmement, la douleur en art. Voilà bien là le miracle rare du cinéma véritable.