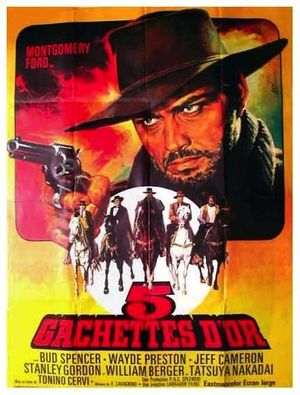

Ce samedi 8 novembre 2025, le rideau est tombé sur Tatsuya Nakadai (1932-2025), cet acteur au regard si profond qu'il semblait avoir lu l'intégrale de Schopenhauer en une seule nuit pluvieuse. Sa disparition à 92 ans nous offre une occasion en or, ou plutôt en plomb rouillé, de revenir sur une de ses plus surprenantes incartades cinématographiques : Les Cinq Gâchettes d'or (1968) de Tonino Cervi.

La Vengeance : Un Syllogisme de la Déraison

Ah, la vengeance ! Le moteur narratif par excellence, l'équivalent cinématographique de l'idée platonicienne, mais avec plus de sang. Le film, scénarisé par un jeune Dario Argento (ce qui explique sans doute la présence d'une psychose par plan sur les arbres), nous propose une rencontre improbable : le Western Spaghetti et le Chambara.

Notre héros, Bill Kiowa (Montgomery Ford, qui se fera par la suite appeler Brett Halsey), sort de prison avec un seul credo : la haine. Devant une telle clarté d'intention, on se dit que Nietzsche, avec son concept de la « volonté de puissance », n'aurait qu'à bien se tenir. Kiowa ne veut pas transvaluer les valeurs ; il veut juste planter son six-coups dans la face d'Elfego (Tatsuya Nakadai ). Oui vous avez bien lu, Tatsuya Nakadai, le “Samouraï errant“ en bandit mexicain. Mais là où le film verse dans l'hilarant involontaire, c'est dans la prestation de Nakadai en “Pancho Villa“ à la tête d'un gang de comancheros. Voir cet acteur, dont le jeu austère a servi de miroir aux âmes les plus torturées du Japon (Harakiri, Ran, Kagemusha, La condition Humaine), se déchaîner en méchant mexicain hystérique, c'est un peu comme si l'on demandait à Confucius de régler un duel à la machette dans un bois boueux du Latium.

Nakadai, armé de sa machette maniée comme un katana, incarne le paroxysme de l'incongruité philosophique. Il est l'homme du Devoir, de la Règle, forcé d'endosser le rôle du Chaos, de la Passions la plus débridée. N'est-ce pas la plus belle preuve du relativisme moral ? Aux yeux d'un Tonino Cervi pressé, un regard tragique fait un excellent desperado énervé. Sa performance, souvent à la limite du surjeu (comme si on lui avait dit : « Fais comme si tu avais sous le nez un plat de spaghetti pendant toute la scène ! », est une relecture burlesque du bandido loco.

L'ambiance générale du film, entre décors de forêt minables (où sont les déserts de Leone ?) et dialogues d'une pauvreté désarmante (« Gare à toi, Kiowa ! » – un chef-d'œuvre de concision sémantique), nous plonge dans un Purgatoire visuel et narratif.

La rencontre du western spaghetti et du chambara sur le thème de la vengeance se solde par une conclusion de la plus haute voltige intellectuelle : la vengeance est un plat qui se mange al dente, au ralenti, et dans un sous-bois qui ferait passer la Forêt de Fontainebleau pour la jungle amazonienne.

En définitive, Les Cinq Gâchettes d'or n'est pas un film, c'est une thèse de doctorat sur le kitsch de la condition humaine. Nakadai, avec ses yeux de hibou mélancolique, nous prouve qu'il n'y a pas de rôle trop indigne pour un grand artiste. Il a fait le job, il a été payé, et il a sûrement soupiré en rentrant au Japon. Et c'est dans ce soupir, entre l'honneur du samouraï et le salaire de l'acteur, que réside la véritable essence de ce nanar génial.

Dormez en paix, M. Nakadai : on vous pardonne.