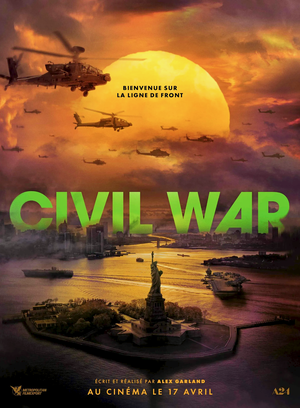

Voilà un film qui divise. Il divise parce qu’une partie du public s’attendrait sans doute à une anticipation politique, à un miroir tendu vers une Amérique qui, depuis l’élection de Trump, oscille dangereusement entre fractures et tentations de guerre civile.

Mais Alex Garland ne parle pas de cela. Il nous plonge dans un conflit dont on ne saura rien : ni les causes, ni les camps, ni les raisons profondes. On sait seulement que certains États ont fait sécession et marchent sur Washington pour renverser un Président à la dérive, cramponné à un troisième mandat.

L’Amérique se déchire, mais pas seulement en deux blocs : tout au long du voyage, le groupe de journalistes croise des combattants sans étiquette, livrés à une violence absurde. Au cœur de ce chaos, deux photographes : l’une aguerrie, rompue aux zones de guerre (Kirsten Dunst, magistrale), et l’autre débutante, fascinée, qui veut apprendre à ses côtés. C’est entre ces deux femmes que se joue le vrai sujet du film : la transmission, la peur, et la question morale du photoreportage. Faut-il simplement témoigner, sans intervenir ? Capturer la mort et la folie comme on prendrait un paysage, pour que d’autres puissent juger ? Ou faut-il, parfois, poser l’appareil ?

Kate, la photographe chevronnée, semble être l’héritière spirituelle de Lee Miller, cette icône de la photographie de guerre qui avait couvert les camps de concentration et photographié l’horreur avec un regard à la fois froid et profondément humain. Comme elle, Kate garde le visage impassible, mais ses clichés trahissent la tension intérieure, le poids des images qu’elle capture. Et comme Miller, elle est hantée par cette frontière floue entre témoigner et participer, entre distance professionnelle et effondrement intime.

Tendu de bout en bout, porté par un casting impeccable et une photographie sidérante — des corps qui tombent aux fleurs des prairies — Civil War est une expérience viscérale. Une réussite, et sans doute le meilleur film de Garland, et malheureusement peut-être prophétique...