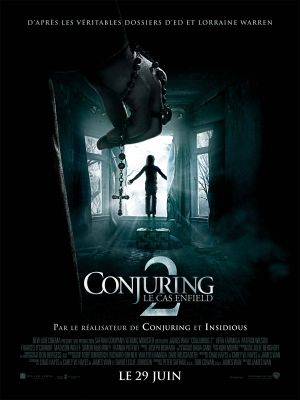

Qui est le film ?

Second chapitre du diptyque initial de James Wan, The Conjuring 2 ne revient pas rejouer la même terreur domestique mais élargit son terrain. Adaptant le célèbre dossier Enfield dans les années 70, le film ne se présente plus comme simple récit de possession mais comme mise en tension collective entre foi, institutions, spectacle médiatique et mémoire invisible.

Que cherche-t-il à dire ?

Là où le premier film circonscrivait la peur à la cellule familiale, celui-ci travaille son effraction : le paranormal est désormais affaire publique, documentée, scrutée, débattue. The Conjuring 2 met en scène un monde où la douleur n’est jamais légitime d’emblée, où chaque cri doit être vérifiable, médiatisable, archivable.

Par quels moyens ?

Wan traite la maison anglaise comme une matière vivante. Elle est un palimpseste. Les scènes qui montrent la maison en train « d’exprimer » des souvenirs laissent apparaître l’idée que le lieu est dépositaire d’une mémoire conflictuelle.

La foi, ensuite, n’est jamais un absolu. Le couple Warren n’apparaît pas comme deux élus mystiques, mais comme officiants du doute : ils collectent, négocient, cadrent, justifient. La foi devient procédure, presque science expérimentale. Wan fait du religieux un champ diplomatique. Et c’est précisément là que le film trouve son trouble : la foi devient spectacle parce qu’elle doit se prouver.

Le mal, dans cette logique, n’est pas chaos mais metteur en scène. Le démon agit à la manière d’un dramaturge qui observe et instrumentalise les récits disponibles. Il ne détruit pas, il monte. Il copie les peurs déjà présentes, les amplifie, les chorégraphie. Là où beaucoup d’horreurs dispersent, Wan met en scène un mal qui comprend le pouvoir de la narration.

Formellement, Wan affine une économie de l’attente et du surgissement. Le film use du silence comme instrument de tension. La bande sonore, parfois austère, installe une respiration qui prépare la survenue du surnaturel. Les jump scares existent mais ils sont souvent l’aboutissement d’un montage patient qui a mis en place des indices visuels et sonores. Wan travaille les textures : craquement des sols, légers glissements d’objets, respiration, voix distordues. Ces éléments créent une matérialité de l’angoisse.

The Conjuring 2 est aussi une méditation sur la preuve. Les Warren et Peggy doivent convaincre. Ils se heurtent au refus d’une société qui demande des éléments contrôlables. Wan illustre la tension entre expérience subjective et normes publiques. Le film montre que l’accès à la crédibilité est médiatisé. Les autorités scientifiques et judiciaires exigent des protocoles, la presse exige du sensationnalisme, la foi veut des signes. Cette triple contrainte illustre la vulnérabilité des sujets qui vivent des événements liminaires.

Où me situer ?

C’est là que mon admiration se double d’un léger regret. Je trouve passionnant de voir un film d’horreur travailler l’idée de croyance comme tension politique mais je sens parfois que Wan séduit autant qu’il interroge. Il maîtrise tellement la machine de l’émotion qu’il frôle parfois la démonstration.

Quelle lecture en tirer ?

The Conjuring 2 est un film de méthode. James Wan invite dans l’horreur une interrogation morale. La force du film tient à sa capacité à conjuguer spectacle et responsabilité : il fait peur sans désengager la pensée.