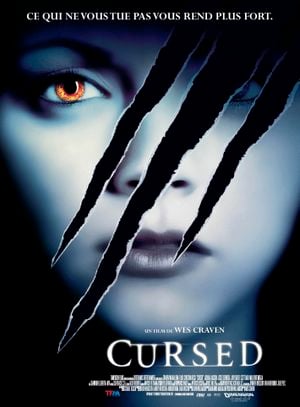

Qui est le film ?

Sorti en 2005 après une production chaotique, Cursed marque un moment trouble dans la carrière de Wes Craven : après le succès phénoménal de Scream, il retrouve le scénariste Kevin Williamson pour ce qui devait être une relecture contemporaine du mythe du loup-garou. Mais le film est charcuté par le studio, retourné plusieurs fois, affadi par les coupes. Il en reste un objet bancal ni pur teen movie, ni pur film d’horreur, mais quelque chose de plus instable et plus révélateur que prévu. En surface, c’est l’histoire de frère et sœur mordus par un loup à Los Angeles, qui sentent leur corps muter.

Que cherche-t-il à dire ?

Sous l’apparente tenue d’un blockbuster fantastique, Cursed travaille des obsessions claires chez Wes Craven : l’identité qui se disloque, la peur des corps qui trahissent, et la ville comme écosystème où se négocient appartenances et exclusions. Le film n’est pas qu’un film de loups-garous moderne; il tient d’une fable sur l’adolescence prolongée, la culture de la célébrité, et la manière dont les affects (peur, désir, honte) se structurent.

Par quels moyens ?

La lycanthropie y joue d’abord le rôle d’une métaphore de l’adolescence et de la mutation de l’identité. Le passage au loup est une puberté accélérée : poussées de rage, sexualité éveillée, corps qui échappent à la maîtrise. Plutôt que d’être simple horreur externe, la transformation révèle ce qui, dans la subjectivité, est refoulé. Le corps n’est pas puni. Il est excité, amplifié.

Le film cartographie les groupes : influenceurs, cheerleaders, club queer, classes moyennes anxieuses. Ses meutes fonctionnent comme une petite société avec ses lois, ses exclusions et sa violence légitime. La morsure n’introduit pas dans la sauvagerie naturelle mais dans une autre communauté souterraine, plus honnête dans ses désirs que la société polie de surface.

La transformation a une charge érotique évidente. Craven associe pulsion et danger ; le désir coexiste avec la menace. Les scènes où la sexualité émerge sont travaillées de sorte que le spectateur ressente à la fois la tentation et l’alarme morale. Le film ose dire que le désir dérange parce qu’il échappe à la norme autant qu’il la menace.

Craven n’offre pas d’innocence pure ni de condamnation manichéenne. Les victimes peuvent être coupables de négligence morale; les « monstres » gardent souvent des fragments d’empathie. Le film installe une morale ambivalente : la violence peut paraître nécessaire pour rétablir l’ordre, mais elle contient en elle la graine d’une nouvelle brutalité.

Comme souvent chez Craven, l’humour noir et la dissonance tonale (rires nerveux, gags qui virent au tragique) servent d’outil critique. Ils empêchent la lecture trop univoque et créent des espaces où la conscience morale peut osciller. Le grotesque fait voir l’artificialité des distinctions sociales et le ridicule des postures héroïques.

Où me situer ?

Je vois dans Cursed un film profondément incomplet saboté par ses conditions de production, oui ; amputé de sa rage, sûrement. Mais il reste un geste clair, fragile, parfois touchant. Je le trouve fascinant dans ses failles. Là où il échoue, c’est quand il rassure, quand il revient au comique télévisuel, au jump scare prévisible, au trope d’écriture.

Quelle lecture en tirer ?

Cursed n’est pas une élégie du loup, ni une simple variation gothique. C’est un film qui engage la peur comme symptôme social et comme épreuve identitaire. En cela, il demeure un objet précieux. Pas totalement réussi, mais absolument regardable. Un film imparfait, mais révélateur et peut-être plus actuel aujourd’hui qu’au moment de sa sortie.