Adam McCay s’était déjà déchainé contre l’histoire récente dans Vice, ne laissant pas de doute sur l’état putride de la démocratie américaine : le voici qui anticipe de quelques heures l’histoire future, et nous offre une apocalypse telle que la mérite une civilisation ayant dépassé le stade de la décadence.

Don’t look up a tout du conte philosophique tel qu’il était pratiqué par les philosophes des Lumières : une histoire assez fantasque et volontiers comique pour permettre la satire au vitriol d’un monde en tout point détestable. L’arrivée d’une comète fonçant sur la terre est déjà en soi un cliché dont s’est emparé le cinéma, que ce soit pour une tragédie noire (Melancholia) ou un blockbuster patriotique (Armageddon) : Adam McCay gardera discrètement le désespoir du premier et parodiera le second pour envoyer au monde un miroir à peine déformé d’une catastrophe déjà en cours. Du pouvoir aux médias, du capitalisme aux réseaux sociaux, toutes les forces vives du monde occidental concourent, dans l’hystérie de l’instantané, à l’autodestructions joviale.

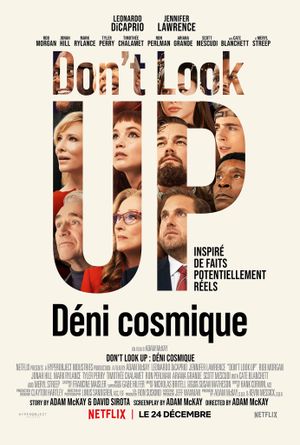

C’est bien entendu l’occasion d’un déchainement féroce pour le casting, qui se lance à corps perdu dans la farce : Meryl Streep décline un Trump au féminin, Cate Blanchett une présentatrice de JT dont le botox maintient un sourire qui résume à lui seul l’infotainment et Ron Perlman reprend le rôle de Bruce Willis en lui ajoutant toute la logorrhée politiquement incorrecte de l’Amérique profonde. Face à eux, DiCaprio et Lawrence, volontairement décapés de tout glamour, tentent tant bien que mal d’hurler l’urgence de la situation, aussitôt transformés en mème dans une société qui broie chaque prise de parole pour la transformer en divertissement.

On a connu Adam McCay plus formaliste, notamment dans Vice, qui jouait de toutes les transgressions pour déchiqueter la violence du réel et sonder les arcanes du pouvoir. Il s’agit ici d’une foire aux vanités dans laquelle tout est désespérément visible, et qui ne cesse de montrer l’incompréhension du comportement des foules face à la vérité. La lutte qui s’engage est évidemment à mettre en lien avec la catastrophe climatique (ou, dans une moindre mesure, pandémique), et la manière dont une planète entière arrive encore à se voiler la face en dépit de tous les constats et les accélérations du processus. Le film montre avec un effarement constant le fait que la science a perdu, et comment le nouveau fondamentalisme du pouvoir et du capitalisme a phagocyté les consciences.

Le show sera donc constant et non sans ambiguïté, puisqu’il devient une arme utilisée par les tenanciers de la vérité : la lutte du scientifique sur Twitter ou la chanson de la pop star en témoignent. McCay prend néanmoins soin de briser tout ce qui pourrait devenir fédérateur, coupant régulièrement et de façon très abrupte les grands discours ou les euphories, pour garder une distance ironique avec des personnages qui ont, tous, déjà perdu.

Si le film peut tirer un peu en longueur dans son désir d’exhaustivité, la succession d’échecs et l’imminence de la catastrophe justifient la double rythmique sur laquelle il va se déployer : alors que le final est celui d’un blockbuster, un montage alterné donne au renoncement et à la capitulation sa pleine place, lors d’un dernier repas qui voudrait revenir aux valeurs fondamentales depuis si longtemps oubliées. Le rire jaune laisse sa place à une ouverture sur le désespoir qui motivait toute cette danse au-dessus du volcan. En prologue d’une apocalypse qui réactualise dans la vulgarité numérique le final graphique du Zabriskie Point d’Antonioni, l’ultime phrase du personnage de DiCaprio cherche sans illusion à réveiller les consciences : « we really did have everything, didn’t we ? »