Drive fait partie de ces films que je cite rarement lorsque l'on me demande mes préférés et pourtant. Trop souvent, je m’y suis réfugié, disparaissant quelques instants dans les méandres silencieux de mon fort intérieur. C’est vers lui que je me tourne quand j’ai besoin de réconfort, ou de croire à nouveau en un romantisme pétri de pudeur et d’élégance.

Ici, pas de grands discours ni de grand gesture. Le film invite à la contemplation : celle de deux âmes esseulées qui semblent, en un regard, s’être reconnues. Un moment suspendu, d’une délicatesse rare, en parallèle d’une vie morne, rythmée par l’attente, l’absence, les silences. Puis, comme un rappel cruel que le bonheur n’est bien souvent qu’une parenthèse — ou pire, une illusion — la violence surgit, tragique et inévitable, pour nous ramener à la réalité.

Le protagoniste, mutique et mystérieux, traverse un monde bruyant et bavard peuplé de figures presque archétypales. Ce contraste ne fait que renforcer sa présence. Il transperce l’écran sans un mot. Je ne peux m’empêcher de penser à Gaspard Ulliel dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan, cette même intensité intérieure, ce même silence habité.

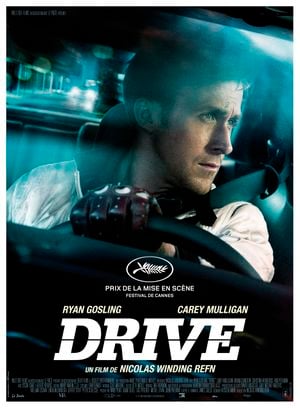

Ryan Gosling livre ici une performance magistrale : il ne dit rien, et pourtant on ne voit que lui. Quant à la réalisation, c’est un choc esthétique. Chaque plan semble composé comme un tableau, porté par une bande originale parmi les plus marquantes des quinze dernières années.

En somme, Drive est une œuvre immense, à la fois bouleversante et épurée, brutale et poétique. À voir. Et à revoir.