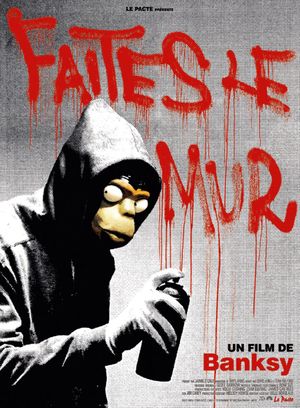

Ce documentaire se joue de nous. On croit d’abord regarder un film amateur sur la naissance du street art, puis très vite Banksy devient le sujet central… jusqu’à ce que, dans la deuxième partie, tout bascule vers une critique acerbe du marché de l’art contemporain. Bref, on ne sait plus trop où on en est. Et c’est ça qui est immersif : tout se superpose, tout se brouille.

Et ce désordre, au lieu d’être une faiblesse, devient une forme de cohérence. Le film nous promène, et on se laisse balader avec un certain plaisir.

Mais pour y voir un peu plus clair, je propose trois dynamiques principales – et un retournement final.

1. Un documentaire sur le street art… ou sur celui qui le filme ?

Le film commence comme un reportage sur le street art, capté par un certain Thierry Guetta, vidéaste amateur à l’énergie débordante. Il filme tout, tout le temps. On le suit dans sa traque quasi hystérique de figures emblématiques du mouvement (Invader, Obey, Banksy…).

Mais rapidement, on se rend compte que le véritable sujet n’est pas le street art, mais Thierry Guetta lui-même, et son obsession à filmer.

Et du street art, finalement, on voit peu de choses : peu de matière, peu de gestes, peu de réflexion sur les supports, les techniques, les contraintes. Peut-être parce que l’essence même du street art, c’est justement de disparaître avant qu’on le capture.

Artistiquement, c’est peut-être cohérent : c’est un art qui échappe, qui refuse d’être archivé, commenté, classé. Le geste compte plus que l’objet. Ce n’est pas un art à contempler, c’est un art à surprendre mais pourtant, l'art du documentaire aurait peut-être été de parvenir à saisir cette spécificité du street art.

2. Un storytelling à la Zuckerberg

Puis, sans vraiment qu’on s’en rende compte, le film devient une mise en récit du mouvement lui-même – et là, Banksy prend les commandes. Il devient narrateur, personnage, metteur en scène. Il joue avec la caméra, avec Guetta, avec nous.

Et ce récit, il a des airs de success story à la sauce start-up : des types marginaux, visionnaires, bricolant dans l’ombre, qui explosent du jour au lendemain. On pense à Zuckerberg dans son garage, à Steve Jobs, à la figure du “jeune disruptif” dont le génie est reconnu après coup.

Ce n’est plus juste de l’art, c’est de la marque, du storytelling, de la légende fondatrice. Le street art devient une histoire à raconter plus qu’un geste à faire.

Et c’est là que quelque chose bascule : la narration prend le pas sur l’œuvre. L’artiste devient entrepreneur, et le documentaire devient vitrine.

Artistiquement, cette mise en récit devient presque un acte de trahison : à trop vouloir mythifier un art né dans l’ombre, on l’enferme dans une légende officielle, et on le neutralise. Le street art est composé de personnes aux trajectoires surement variées et à la recherche esthétique dont on aura malheureusement jamais vraiment connaissance dans ce film documentaire.

3. Le marché s’en mêle – et s’en gave

Troisième étape : le moment où l’art entre dans l’économie de la spéculation. Ce qui était mural, gratuit, parfois illégal, devient produit de luxe, pièce de collection. Le documentaire démonte, sans pathos, la logique absurde des prix qui explosent, des œuvres qui se vendent sans être comprises, de l’artiste qui devient une valeur en bourse.

Et surtout, l’œuvre n’est plus au centre. Ce qui compte, c’est l’événement, le buzz, l’image partagée. L’art devient décor d’un apéro mondain. J'ai bien aimé voir à quel point les gens aiment se prendre en photo devant l'oeuvre d'art street art, pour dire principalement qu'ils y étaient, cachant littéralement l'oeuvre en question.

Artistiquement, c’est peut-être la critique majeure du film : montrer que la valeur de l’art ne repose plus sur ce qu’il dit ou ce qu’il fait, mais sur ce qu’il vaut, sur sa visibilité. Le street art, en passant en galerie, se vide de son potentiel subversif.

Et pourtant, même là, Banksy parvient à détourner les codes. L’épisode de l’éléphant peint, planté au milieu d’une pièce, suscite l’indignation des journalistes. Et c’est précisément le but : montrer “l’éléphant dans la pièce” que personne ne veut voir et qu'on ne peut ici pas louper... La médiatisation devient elle-même une performance ironique.

Artistiquement, le geste un peu punk et ironique reste intact, même dans l’espace marchand. Mais c’est un équilibre précaire. On voit que progressivement le sujet polémique et politique du marché de l'art prend toute la place et que l'art en soi n'est plus le sujet.

4. Guetta : l’artiste sans œuvre ?

Et puis il y a le retournement final : Mr. Brainwash. Guetta lui-même devient artiste. Il reprend les codes du street art sans vraiment les comprendre, accumule, imite, vend… et ça marche. Il est exposé, médiatisé, acheté.

Banksy semble mi-amusé, mi-désespéré. Guetta, c’est le symptôme ultime : plus besoin d’avoir un geste, une intention, une réflexion. Il suffit d’en jouer. (D'ailleurs, la relation réelle entre Guetta et Bansky n'a pour moi que très peu l'intérêt)

Et là, le film touche à quelque chose de vertigineux : une arnaque peut-elle devenir une œuvre ?

Artistiquement, on flirte ici avec l’idée d’un art fictif : une image d’artiste sans contenu, un branding sans substance. On produit des œuvres à la pelle, on organise des vernissages tape-à-l’œil, on vend en édition limitée. Il y a tellement d’œuvres… qu’il n’y en a plus aucune.

Et cette démonstration implacable du marché emporte peut-être avec elle une part de l’art contemporain en tant que tel – dans ce qu’il peut encore produire de sensible, de matériel, d’émotionnel.

Un film qui mime ce qu’il critique

Faites le mur ne se contente pas de filmer un art en mutation : il mime lui-même ce mouvement. Il brouille les récits, trouble les intentions, floute les frontières entre documentaire, performance, critique, marketing.

Un film bancal, bizarre, brillant, qui nous demande sans cesse : au fond, qu’est-ce qui fait œuvre ? Et peut-être surtout : qui décide que c’en est une ? mais qui ne nous laisse pas d'oeuvres à contempler pour nous laisser y apporter notre réponse.