Après trois films abordant d'autres aspects de la complexité des relations familiales (Voyage à Tokyo, Printemps précoce, Crépuscule à Tokyo), Ozu revient à son sujet de prédilection : le mariage des filles. Dans Fleurs d'équinoxe, le père a un caractère bien incohérent. Lorsqu'il s'agit des filles des autres, il fait preuve d'ouverture d'esprit ; lorsqu'il s'agit de la sienne, il souhaite un mariage arrangé et rien d'autre qu'il ne peut contrôler. L'incohérence de surface s'explique peu à peu, puisque rien n'est pareil quand il s'agit de ses propres enfants. Le conflit qu'il vit intérieurement est sans doute à l'image de celui que le Japon des classes moyennes vivait à cette époque : la conscience que les mariages arrangés sont d'un autre temps et qu'ils sont voués à disparaître, la volonté de faire perdurer une tradition qui a fait ses preuves durant des siècles.

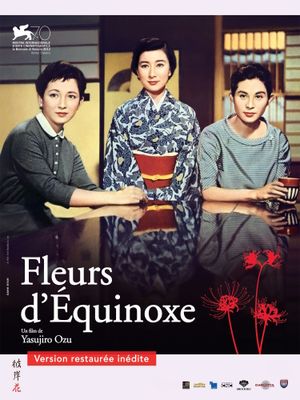

Pour son premier film en couleur, Ozu ne s'est pas raté : les plans, les décors et costumes sont toujours aussi sublimes. On sait combien l'esthétique est cruciale pour lui, alors le passage du noir et blanc à la couleur n'était pas une mince affaire, et le studio de production a dû très lourdement insister pour faire plier le têtu Ozu. Pourtant, il n'a pas bougé d'un iota sa façon de faire : des plans toujours fixes, la caméra à hauteur de sol, les acteurs qui parlent presque face caméra, et des scènes de transition d'intérieur ou de paysage toujours poétiques. Il a même été pleinement satisfait du résultat, tant et si bien qu'il a réalisé tous ses films suivants en couleur, par choix cette fois. Ozu, tel l'enfant qui ne veut pas prendre son bain et qui, une fois dedans, ne veut plus le quitter.