Forrest Gump ne se contente pas de dérouler une vie, il compose une ligne musicale qui traverse la seconde moitié du vingtième siècle américain et transfigure, par contraction, le grand récit historique en une fable intime. Le film de Robert Zemeckis, sorti en 1994 et adapté du roman de Winston Groom, impose son alphabet visuel et sonore avec une souveraine simplicité qui déconcerte autant qu’elle émeut. La mise en scène saisit d’emblée cette double ambition : être à la fois l’instrument d’une rêverie morale et la machine d’un cinéma hautement technique, capable de fondre l’archive et la fiction, le trivial et le sublime, en une seule respiration.

Ce que l’on appelle communément la « simplicité » de Forrest n’est pas une pauvreté expressive mais une stratégie de focalisation. Zemeckis adopte une posture de narrateur qui laisse la caméra se discipliner au point de vue de son personnage. Le monde, vu par Forrest, devient une géographie de signes où les événements historiques, les grandes commotions politiques et les enthousiasmes populaires ne sont jamais analysés de l’extérieur mais réfractés par un regard homodiégétique. La voix off de Forrest n’est pas un simple dispositif de commentaire ; elle est le principe organisateur du montage, le rythme intérieur qui commande les choix de raccord, d’ellipse et de durée. Les aphorismes maternels qui ouvrent la narration — et que le film ne transforme jamais en morale lourde — servent de contrepoint poétique au flux des images. Cette parole répétée fonctionne comme un leitmotiv rhétorique qui stabilise le sens au fil des péripéties.

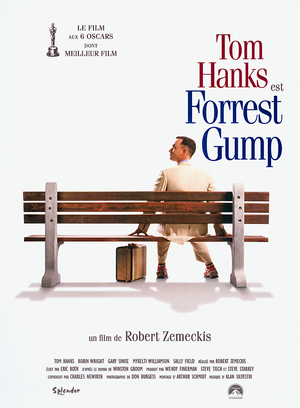

La direction d’acteurs contribue puissamment à cette impression de vérité donnée sans ostentation. Tom Hanks incarne Forrest avec une économie de moyens qui frôle la perfection mimétique. Sa diction retenue, la modulation infime de son inflexion, la précision de ses regards créent une figure qui semble plus grande que l’acteur lui-même : un point fixe autour duquel le monde vient se heurter et se révéler. Les autres rôles, loin de n’être que des contrepoints, portent chacun une charge symbolique forte. La Jenny de Robin Wright est à la fois une possibilité de salut et l’espace d’un échec sentimental qui rend la trajectoire de Forrest plus tragique qu’il n’y paraît. Le Lieutenant Dan joué par Gary Sinise, personnage d’orgueil et de damnation, se métamorphose devant la caméra en une figure de rédemption dont la trajectoire est travaillée par un acteur qui choisit l’économie expressive au lieu du pathos outré. Sally Field installe, quant à elle, la matrice morale du récit. L’ensemble du casting compose une polyphonie humaine qui évite la surcote et permet à Hanks de tenir l’axe sans le convertir en stèle.

Sur le plan formel, Forrest Gump est un film d’une rigueur secrète. La diction photographique de Don Burgess offre au récit une mise en lumière qui relève autant de la peinture que de la mécanique cinématographique. La caméra favorise souvent la frontalité et la stabilité, comme pour affirmer la transparence ontologique du personnage central. Dans les scènes où le monde « entre » dans la conscience de Forrest, la profondeur de champ s’élargit et la mise au point dessine des trajectoires ; dans les moments d’intimité, le champ se resserre et la lumière caresse les visages sans jamais les sublimer artificiellement. Burgess a expliqué comment cette économie de moyens formels servait à préserver la lisibilité du personnage et la vérité de l’enfance transposée à l’âge adulte. La colorimétrie, douce et travaillée, accompagne ces choix, privilégiant une chaleur qui ne verse jamais dans la mièvrerie.

Au cœur du film se trouve une gageure technique devenue conception esthétique. L’insertion numérique de Forrest dans des archives, la superposition d’images contemporaines sur des images d’actualité, et la convocation de figures historiques imposent une maîtrise du procédé afin qu’il reste au service du sens et non l’inverse. Le film accomplit ce tour de force ; les trucages, loin d’être exhibés, s’incorporent à la chair narrative et amplifient la sensation que le personnage traverse véritablement son siècle. Les effets visuels mis en œuvre par Industrial Light & Magic n’ont pas seulement ouvert une nouvelle voie technique, ils ont autorisé une lecture documentaire fictive qui renouvelle la manière dont le cinéma peut historiser. Cette intégration du passé visuel à la fiction relève d’une pensée du dispositif qui fait dialoguer la mémoire collective et la subjectivité la plus intime.

La partition d’Alan Silvestri mérite une attention analogue. La musique n’envahit pas l’espace ; elle tisse un motif plaintif et persistant qui accompagne Forrest tout au long de son parcours. Le thème principal se présente comme une respiration, une mesure à l’intérieur de laquelle s’inscrivent les grandes scènes : le départ pour la guerre, le retour, la réussite entrepreneuriale, la course. Le minimalisme mélodique de Silvestri évite l’emphase, il aménage des plages de silence qui permettent au spectateur d’entendre la voix de Forrest et de recevoir la scène sans interférence émotionnelle excessive. La bande-son globale, ponctuée de tubes d’époque, fait office d’ancrage culturel, mais c’est la seule musique originale qui sert de colonne vertébrale affective.

Le montage d’Arthur Schmidt opère d’un autre registre d’évidence. La progression narrative est essentiellement épisodique, mais elle n’est jamais fragmentaire. Chaque ellipse est travaillée pour que l’on perçoive la cohérence d’un destin écrit par des micro-ruptures. Schmidt sculpte les hauteurs émotionnelles en dosant la durée des plans, en jouant sur la respiration entre comique et tragique, en modulant le tempo des inserts documentaires. Son Oscar pour le montage n’est pas un hasard ; la manière dont il tient ensemble un récit qui saute des bancs d’école aux tribunes de la guerre, des plateaux de télévision aux pontons de pêche, témoigne d’une intelligence de montage qui sait faire de l’économie un allié de puissance narrative.

La dramaturgie du film repose aussi sur une géométrie des plans et sur une économie du mouvement. Zemeckis, qui a longtemps travaillé à conjuguer une plastique quasi-théâtrale avec les ressources de la caméra moderne, choisit pour Forrest une mise en scène où le mouvement est souvent strictement fonctionnel. Les travellings sont rares mais signifiants ; ils accompagnent la décision, le départ, la bascule morale. Les plans-séquences surviennent quand il faut laisser le personnage « exister » dans le temps de la durée, offrir au spectateur le plaisir de l’écoute et de l’observation. Les raccords sont polis et intelligents, la circulation du regard est respectée avec une courtoisie presque classique. C’est cette modestie formelle qui autorise la grandeur émotionnelle du film.

Le montage sonore, enfin, mérite une mention particulière. L’habillage sonore tire parti d’une économie signifiante : bruissements de feuilles, respirations, répliques tenues à distance, brefs intruments non-diégétiques qui surgissent comme des ponctuations. La bande-son ne cherche jamais l’effet spectaculaire mais construit un espace audible où se déploie l’intériorité de Forrest. Quand la guerre explose, le son n’est pas une démonstration technique, il devient l’épreuve du réel. Quand la simplicité retrouve le calme, le silence joue. Cette stratégie sonore renforce la force morale du film.

Il convient d’évoquer aussi la manière dont Forrest Gump reconstruit la mémoire collective. Plutôt que d’en faire un musée de la nostalgie, Zemeckis propose un kaléidoscope où l’événement historique est une surface réfléchissante qui renvoie à la singularité d’un regard. Le film choisit l’angle du témoin improbable pour faire émerger une vérité anthropologique : l’histoire se laisse souvent mieux approcher par la modestie d’un récit personnel que par la grandiloquence didactique. Cela n’exempte pas le film d’une lecture critique ; les omissions, les simplifications et la tonalité parfois naïve ont été abondamment discutées. Malgré ces réserves, il faut reconnaître que la force de Forrest Gump tient à sa capacité à métaboliser la monumentalité du siècle au service d’une émotion partagée. Roger Ebert notait la force de l’accueil populaire et l’intensité de l’affection suscitée par le film, constat qui dit autant de la réussite sensorielle du film que de sa résonance morale auprès du public.

Sur le plan historique, Forrest Gump occupe une position singulière. Film grand public à la direction de production impeccable, il obtint une reconnaissance institutionnelle majeure en 1995 et au-delà. Il remporta six Oscars dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur, distinction qui scella l’équilibre paradoxal entre prouesse technique, efficacité narrative et réception critique massive. Cette consécration explique en partie les débats qui entourent encore son statut : la réussite commerciale et le prix académique ont parfois fait écran à une lecture plus fine de ses qualités. Mais l’ampleur des récompenses atteste surtout de la maîtrise d’un art du récit capable de conjuguer invention formelle et émotion largement partagée.

La postérité du film s’exprime aussi par sa conservation et sa réception culturelle. En 2011, Forrest Gump fut sélectionné pour le National Film Registry de la Library of Congress, distinction qui souligne son rôle dans le patrimoine cinématographique américain, tant pour ses innovations techniques que pour son implantation dans l’imaginaire collectif. Cette reconnaissance institutionnelle ne gomme pas les controverses, mais elle consacre la capacité du film à incarner, par la fiction, des configurations historiques et affectives qui ont modelé la seconde moitié du siècle.

Il serait réducteur de ne voir en Forrest Gump qu’un catalogue d’astuces visuelles. Le film tient sa puissance d’une dialectique continue entre artifice et simplicité. L’artifice technique est au service d’un geste moral et narratif qui revendique la foi dans la bonté élémentaire d’un individu. Le film, sans jamais se perdre dans la démonstration, fait confiance à la lucidité émotionnelle du spectateur. Cette foi n’est pas naïveté ingénue. Elle résulte d’un pari esthétique : croire que la mise en scène, rigoureuse et modeste, peut produire une émotion collective durable.

Pour conclure sans concession ni rhétorique usée, il faut mesurer la nature du triomphe de Forrest Gump. Il ne s’agit pas d’un triomphe seulement médiatique ou technique. C’est le triomphe d’un cinéma qui sait faire coïncider la maîtrise de l’outil et la vérité d’une voix. Le film prend le risque de la simplicité et le transforme en force. Sa beauté tient à sa capacité à écouter la vie au lieu de la surinterpréter, à laisser le détail humain prendre appui sur la grande histoire sans en faire un tableau illustratif. Forrest Gump demeure, trente années après sa sortie, un cas singulier où la grâce narrative et la virtuosité technique se rencontrent pour produire un spectacle qui ne cède jamais à la facilité sentimentale. Le résultat est un film qui parle doucement et longtemps, qui impose le silence avant de demander les larmes, et qui, dans sa ligne claire, nous enseigne comment un regard humble peut refaire l’histoire. Et si cela vous avait échappé, c'est que vous n'aviez pas pioché le bon chocolat.