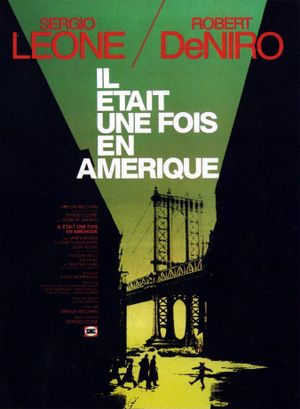

Il était une fois en Amérique s’ouvre de manière plus conventionnelle que les précédents films de Sergio Leone. Ici, pas de longue introduction de quinze minutes ponctuée par les bruits de gouttes d’eau ou de mouche. Leone nous plonge immédiatement dans un univers assez sombre, laissant présager un film de gangsters durant la Prohibition somme toute classique. Mais il n’en est rien. Les apparences sont souvent trompeuses dans Il était une fois en Amérique, comme de vieux souvenirs érodés par le temps, comme en témoignent les bruits de téléphone qui continuent même après que celui-ci a été décroché. On découvre ensuite le protagoniste, Noodles, interprété par Robert De Niro, dans une fumerie d’opium, lieu que l’on ne quittera pas puisque le film, après quatre heures retraçant la vie de ce gangster dans une Amérique changeante, se conclut également dans ce théâtre d’ombres chinoises. Le spectateur s’installe donc avec Noodles dans ce théâtre pour assister aux projections des ombres de ses souvenirs, passés et futurs. Cependant, les rêveries de Noodles sont interrompues par l’arrivée des malfrats, à la recherche de notre héros, qui n’ont pas hésité à tuer son amante et brutaliser un de ses amis, Fat Moe, qui sera sauvé par Noodles. Dès les premières minutes, les thèmes d’Il était une fois en Amérique sont exposés : la violence, l’amitié, l’amour, et surtout les regrets. Les regrets, car visiblement, les amis de Noodles sont morts, et l’opium, ce paradis artificiel permet à Noodles d’essayer d’alléger sa peine, et surtout d’échapper à ses souvenirs. Cette échappatoire va également se faire matériellement, car, sachant qu’il est recherché par la mafia, Noodles fuit New York, emmenant avec lui le spectateur trente ans dans le futur.

Si Il était une fois en Amérique brille par sa mise en scène, c’est en partie grâce à ses transitions, qui ont toujours été soignées chez Leone (on pense notamment au train sortant du pistolet dans Il était une fois dans l’Ouest), l’attention portée aux transitions est ici poussée à son paroxysme. On peut notamment citer les deux premières : la porte de la gare et la pierre amovible dans les toilettes de chez Fat Moe.

Quand on retrouve Noodles, trente ans plus tard, ce n’est plus un jeune gangster, mais un vieillard marqué par les années. Quand il retrouve Moe qui le questionne sur ce qu’il a fait pendant ces longues années, Noodles cite presque mot pour mot Proust. Ce n’est pas une simple coïncidence : À la recherche du temps perdu a inspiré Leone pour son film. Car au-delà des regrets qui étaient montrés dans les premières scènes, le thème principal d’Il était une fois en Amérique est le temps, le temps perdu, le temps qui s’écoule. Le temps devient même un personnage à part entière, qui s’amuse à semer Noodles et le spectateur dans les méandres des époques qui nous sont montrées. Le temps était déjà là en 1922, lors de la rencontre entre Noodles et Max. Ce dernier dérobe la montre à Noodles. Scène anodine en apparence qui est pourtant symbolique de la suite du film. Car dès cette époque, Max volait le temps à Noodles, le temps de Noodles.

L’enfance se poursuit, thème cher à Leone, qui dès ses premiers pas dans le domaine du cinéma, voulait réaliser un film sur ce thème, projet abandonné quand sort Les Vitelloni de Felini, proche du projet de Leone. De nombreuses scènes sont marquantes durant cette période, comme celle de la charlotte, clin d’œil au cinéma de Chaplin, triomphe de l’enfance sur le passage à l’âge adulte, ou encore la mort de Dominic, juste après l’un des, si ce n’est le plus beau plan de l’histoire du cinéma. Scène ô combien marquante dans l’Histoire de Noodles, qui va passer une dizaine d’années en prison à penser à Deborah, la sœur de Fat Moe, dont Noodles est follement amoureux.

Le séjour en prison de Noodles permet à Leone de nous plonger en pleine prohibition, avec sa mythologie (speakeasy, alcool à flot, âge d’or de la contrebande…), et ainsi voir comment les quatre amis ont évolué depuis les années 20. On suit alors quelques aventures (vol de diamants, protection du syndicaliste…). La scène de la maternité montre que Leone arrive à jouer sur tous les plans : il nous livre un film globalement assez sombre, mais avec des scènes franchement comiques. Ces péripéties sont ponctuées par des allers-retours avec les années 60, qui permettent de motiver ces événements, comme celle du syndicaliste dont l’agression est montrée à la télévision.

Vient ensuite l’une des séquences les plus importantes du film : la soirée entre Noodles et Deborah. La première partie, dans le restaurant, étale tous les clichés du romantisme (violons, repas en tête à tête…). Toute l’attention portée montre que Deborah est un personnage à part, presque divin dans le sens où elle s’élève au-dessus des autres protagonistes. En effet, les autres personnages féminins sont souvent mal considérés dans le meilleur des cas, voire même brutalisés ou violés. Deborah n’a jamais été salie par les autres personnages. Elle a toujours conservé une certaine distance, obligeant Noodles à être loin d’elle, physiquement ou symboliquement (durant les magnifiques scènes d’entraînement de danse, Noodles observe depuis les toilettes, lieu le plus vulgaire du bar, et est même comparé à un cafard). Toute sa vie, Noodles a voulu être proche d’elle et parvient enfin, lors de cette soirée, à son objectif. C’est alors qu’elle lui annonce son départ pour Hollywood : la distance les séparant va à nouveau s’accentuer. La scène qui suit est marquante, dérangeante, traumatisante pour tout spectateur. Il y a deux viols dans ce film, mais Leone déploie tout son art pour nous marquer avec ce second, comme Noodles marque Deborah. Tout d’abord, cette scène a lieu dans un taxi. Espace très refermé, nous obligeant à être avec les personnages. C’est d’autant plus brutal qu’en quelques secondes, l’idole intouchable qu’était Deborah depuis plusieurs heures est tout à coup détruite, traînée dans la boue, comme pour montrer que son émancipation depuis le quartier pauvre et juif de New-York est impossible. Cette scène dans le taxi est peut-être une allusion au Voyage au bout de la nuit, que Leone adorait, et dont l’une des scènes les plus marquantes de la fin a lieu dans un taxi. Leone a souvent été critiqué pour cette scène, accusé de misogynie, mais la réaction de Noodles est sûrement la plus réaliste pour un gangster follement amoureux ne souhaitant pas voir la femme qu’il aime s’émanciper et s’éloigner de lui. Le plan suivant montre Noodles, plus seul que jamais, montrant également la rupture avec le spectateur, qui est obligé de s’éloigner, de ne plus être complètement attaché à son destin. L’entracte insiste encore plus sur l’importance de la scène : rien ne sera plus jamais comme avant pour Noodles.

La deuxième partie du film, après l’entracte, est bien plus courte que la première, indiquant que ce dernier a été placé plus pour l’aspect symbolique que pour l’aspect pratique. Elle retrace la chute de la bande et la trahison de Noodles, expliquant le bruit de téléphone du début du film. On apprend également la manipulation de Max, qui a volé la vie de Noodles, renvoyant à la scène de la montre introduisant Max.

Mais pour la vraie révélation du film, il faut attendre le plan final, parmi les plus mémorables de l’Histoire du cinéma. Le sourire de Noodles sous opium nous offre une autre interprétation du film. Car, pour repositionner cette séquence dans la chronologie, elle a lieu juste après la mort des amis de Noodles, juste avant que les malfrats arrivent au théâtre chinois. Comment Noodles a donc pu échapper aux mafieux alors qu’il était dans les vapes à ce même moment ? En fait, Noodles n’est peut-être jamais sorti de ce théâtre, il s’est peut-être fait rattraper par ces criminels. Peut-être que Max n’a en fait pas élaboré de plan tordu pour piéger Noodles. Peut-être que Noodles a juste appelé la police qui a tué ses amis. Dans ses rêves hallucinés, Noodles s’imagine un avenir dans lequel il a le beau rôle, il n’est pas le traître mais la victime. Leone parsème son film d’indices. Tout d’abord, l’ambiance très nocturne, très vide de New-York en 1967, comme dépourvue de vie. Mais le principal indice est Deborah, qui est devenue une grande actrice, ce qui semble assez contradictoire avec la symbolique de la scène du viol. Noodles veut peut-être s’imaginer que le viol n’a pas eu de conséquences sur sa carrière, comme pour alléger ses remords. Surtout, Deborah, tout comme son personnage, Cléopâtre n’a pas vieilli, alors que trente ans, ce n’est quand même pas rien. Noodles porte bien les traces de ces années, et insiste en plus sur la jeunesse apparente de Deborah. Cette Deborah n’est qu’une version idéalisée, sortie de l’imagination de Noodles. Inversement, Max est rendu monstrueux, exagérément vieilli, reflet des sentiments qu’éprouve Noodles à son égard.

Pour conclure, Il était une fois en Amérique est un film d’une puissance rare, soufflant le spectateur par la perfection, presque déstabilisante, qu’il dégage. Le double niveau de lecture, bien plus subtile que les twists finaux auxquels nous sommes de plus en plus habitués, ne peut que laisser sans voix devant la richesse de ce film. Leone a mis une vingtaine d’années pour accoucher de ce chef-d’œuvre, temps extrêmement long, mais qui se ressent dans la maîtrise du film. Chaque aspect est magnifique dans ce film : la photographie, le scénario, l’interprétation des acteurs et bien sûr, la musique. Impossible de parler de ce film sans parler de sa musique. La bande originale magistrale de Morricone amplifie le sentiment de nostalgie qui émane du film, comme des échos du passé. Les morceaux, comme toujours chez Leone, s’accordent parfaitement avec l’image, nous offrant des séquences d’une beauté rarement égalée à la fois musicalement que visuellement.

Il était une fois en Amérique est si parfait en tout point qu’il paraît presque irréel, comme un rêve d’opium, une dernière bouffée d’air, les souvenirs d’enfance qui remontent à la surface, des remords oubliés, l’impression d’éternité.