La jungle retient sa respiration comme un négatif qu’on aurait trop longtemps laissé à la lumière. Une poussière, un souffle, un regard : tout semble rendu plus fragile, comme si le monde d’Indiana Jones n’était plus que le contour d’un souvenir. Cette première image n’a pas d’élan triomphal, elle a le tremblement d’un adieu. Steven Spielberg revient avec la nostalgie collée aux semelles et filme moins la reprise que l’érosion, moins l’objet d’aventure que la hantise de l’objet. Le film s’ouvre comme une confession à demi-voix, et c’est dans cette confession que sa tonalité se joue.

Il y a d’emblée chez Spielberg la conscience d’un décalage entre la matière originelle du mythe et les moyens contemporains de sa traduction. La mise en scène conserve sa clarté de lecture et sa maîtrise du mouvement, mais la texture de l’image se fait parfois trop lisse. Les décors numériques imposent un écran intermédiaire qui atténue la friction du réel. Là où jadis la caméra frottait la poussière, elle effleure désormais des surfaces reconstruites. Cette perte de grain affecte la densité des séquences et crée une étrange impression de nostalgie industrialisée.

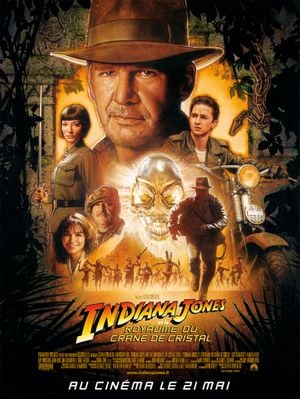

Harrison Ford donne à son Indiana une dignité émoussée qui confine à l’épure. Son jeu cesse d’être le moteur de l’action pour devenir le lieu d’une mémoire vivante. Chaque geste porte le poids d’un vécu et la respiration d’un corps qui a fait son compte de risques. Plutôt que de caricaturer la vieillesse, Ford l’habite avec une pudeur qui vaut mieux que de la rhétorique. À ses côtés, Shia LaBeouf, empêtré dans le rôle d’un fils d’héritage, oscille entre fougue et maladresse. Sa présence traduit la difficulté narrative du film à inscrire une relève crédible : il incarne la jeunesse qui hérite d’un rituel sans en comprendre les règles.

Sur le plan dramatique, le récit tente de jouer simultanément la carte du merveilleux et celle de la comédie d’action. Cette double ambition engendre des tensions. Les séquences qui fonctionnent le mieux retrouvent la physicalité du cinéma de Spielberg : une course, une chute, une tension simple où l’espace garde sa consistance. Là où le film se disjoint, c’est dans les morceaux où l’artifice numérique supplante le terrain : l’impact haptique se dilue et la lisibilité affective se raréfie. Le montage, souvent sec et rythmé, essaie de maintenir une cohérence narrative, mais il ne peut toujours masquer l’écart entre l’intention et l’expérience sensorielle.

La direction artistique porte la marque d’un film partagé. Janusz Kamiński compose des plans baignés de brumes dorées et de contre-jours qui donnent à l’action une patine presque mélancolique. Cette photographie travaille la nostalgie comme une teinte, et non comme un effet de surface. En revanche, l’emploi massif d’images de synthèse crée parfois une dissonance esthétique : la main artisanale du décor laisse place à des textures numériques dont la finition neutralise la rugosité nécessaire à l’aventure. La scène finale, dans sa monumentalité, illustre cette ambivalence : la grandeur symbolique est là, mais elle se pare d’un éclat qui frôle l’artifice.

John Williams demeure la conscience lyrique du film. Sa partition réinjecte un flux d’émotion que l’image peine à soutenir et restaure, par l’orchestre, une gravité perdue. Les motifs thématiques, travaillés en contrepoint, soulignent la trajectoire du récit et confèrent à certaines scènes une puissance presque sacrée. La musique tient ici le rôle d’un médium mémoriel, comme si la tonalité analogique du son résistait à la dispersion numérique de l’image.

La question du ton reste centrale. Le film est traversé d’un mélange d’ironie et de gravité qui le rend fragile mais sincère. Spielberg ne renie pas la dimension ludique de la série, mais il semble l’aborder désormais avec prudence, comme si l’amusement devait être pesé contre la responsabilité d’un mythe. Les extraterrestres, objet de la controverse, peuvent apparaître comme un trait d’imprudence créative ; ils peuvent aussi se lire comme la dernière tentative d’élargir l’horizon du merveilleux. Dans les deux cas, ils mettent en évidence la difficulté de conjuguer l’émerveillement et la vraisemblance à l’ère du numérique.

Si le film a des failles, elles ne suffisent pas à en annuler la portée. Son mérite principal est d’être un film de crépuscule, un retour qui accepte la fragilité et la met en scène sans la dissimuler. Plutôt que de s’illusionner sur une relève possible, il interroge la transmission et la survivance du spectacle. Il pose la question de savoir comment continuer lorsque les formes mêmes qui portaient l’émerveillement ont changé.

Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal n’est ni la trahison absolue ni la résurrection espérée. C’est un film qui porte les stigmates d’une transition technologique et culturelle et qui, à certains instants, atteint une beauté douce-amère. La poussière qui se soulève dans ses plans n’est pas seulement une image d’oubli, c’est la marque d’une présence qui résiste encore. Le crépuscule d’un mythe se mue parfois en lastre de lumière : il suffit d’un plan, d’un regard, d’un écho musical pour que l’on reconnaisse, malgré tout, la trace d’un vrai cinéma.