Encore un réalisateur qui abandonne son art pour satisfaire une esthétique pseudo-spectaculaire, hollywoodienne.

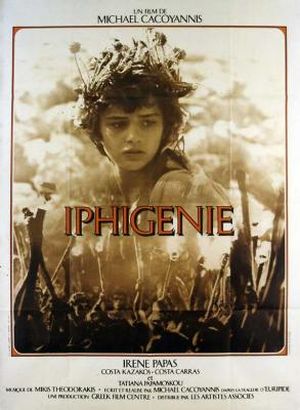

J’étais tombé amoureux des premiers films de Kakogiannis. Que ce soit La Femme en noir ou Zorba le Grec, je le trouvais d’une justesse folle et d’une honnêteté puissante. Mais cette fois, c’est raté. Quand j’ai appris qu’il avait réalisé l’adaptation d’une de mes tragédies préférées de Racine, j'étais refait. Quel court bonheur. C’est sur l’autel du film entertainment qu’est sacrifié le cinéma d’art de Mikhaël.

À l’orée de cette analyse, je traiterai de cet incipit, ouverture symptomatique du film. De longs plans contemplatifs, le silence est malvenu, incongrue tant la technique n'est pas maitrisé. et devient incompréhensible. Il veut user du drama silencieux. Soit, mais ça manque de finesse, relevant presque de la technique ouvrière. Il y a cependant une forme de lenteur agreable qui manquera au reste du film. Ce procédé formel est l’annonciateur qui engage un film académique.

La deuxième grande affaire du film est sa caméra atone, le principe de mise en scène est disséqué pour en sortir le plus mondain, donc le plus inintéressant. C’est d’un ennui scénique, d’un bâillement arraché à ce qui aurait pu etre la beauté tragique du sacrifice. En dépit de quelques envolées à la graphie pertinente, le souci à l’endroit des couleurs est grosso modo le même. Un ton monochrome sans relief pour texturer le scénario ou au moins essayer de rattraper la scénographie. Vous vous inquiétez comme moi pour l’état du film ? Vous en faites pas, votre médecin traitant en esthétique Kakogiannis va le soigner.

Ironiquement. Vous l’aurez capté. Afin de remédier à son trouble visuel correspondant à l’ensemble des membres analytiques cités, le cinéaste opte pour le syndrome de Nolan ou le syndrome de la folie camerastique. Le mouvement, le sur-signifié en dépit de la finesse, sur-signifié sans subtilité. Des ZOOMS kubrickiens, des travellings latéraux pour dire «je suis en mouvement». Comme dit Aristote, il faut une grande maîtrise pour comprendre le mouvement et le représenter. Étonnamment, ce film est idéal pour comprendre la détresse d’un réalisateur qui use de la caméra comme d’une mouche perdue. Samosate vous ferait, par un vocabulaire élogieux, tous les mérites. Moi non. Cette dimension esthétique cache un autre détail, sa volonté de schisme avec le théâtre et de rupture avec l’austérité classique. C’est connu, Iphigénie c’est une pièce de théâtre. Kakogiannis le sait, et il veut s’abstraire de l’essence de son objet d’adaptation. Rien ne va.

Au final, chez Racine les dieux exigent un sacrifice. Kakogiannis sacrifie son cinema.