"Pour moi, Dune serait l’arrivée d’un Dieu. Un Dieu artistique et cinématographique."

(Alejandro Jodorowsky, Frank Pavich, Jodorowsky’s Dune)

L’institution cinématographique […] n’est pas seulement l’industrie du cinéma (qui fonctionne pour remplir les salles, et non les vider), c’est aussi la machinerie mentale - autre industrie - que les spectateurs « habitués au cinéma » ont historiquement intériorisée et qui les rend aptes à consommer les films

(Christian Metz, Le Signifiant imaginaire)

Dune est ce qu’on pourrait appeler un livre-univers, et sans doute l’oeuvre la plus emblématique de «planet opera» dans la science-fiction. L’oeuvre de Herbert « fait » monde : elle ne livre pas seulement la cartographie imaginaire d’une planète à laquelle le lecteur serait sommé d’adhérer, le temps d’une «suspension volontaire d’incrédulité», mais excède sa dimension proprement narrative pour dessiner de nouveaux espaces, à la fois physiques et psychologiques. C’est pourquoi le cycle a été l’objet de nombreuses tentatives d’adaptation depuis le début de sa parution, à partir de 1963 dans le magazine Analog, héritier des « pulps » qui donnèrent naissance à la science-fiction moderne. De l’oeuvre romanesque ont ainsi été tirés: une série de jeux vidéo, deux séries pour la télévision ou encore le film de David Lynch, sorti en 1984. L’adaptation du cycle par le réalisateur Denis Villeneuve, dont le premier volet est sorti en septembre 2021, témoigne de la vitalité de ce succès et de la fascination qu’exerce toujours l’univers de Dune plus de cinquante ans après sa parution. C’est comme si le monde fictif débordait le monde romanesque et venait investir de nouveaux supports et de nouveaux espaces imaginaires. Au milieu des années 1970, une tentative d’adapter le cycle de Herbert à l’écran d’une envergure sans précédent fut entreprise par le réalisateur chilien Alejandro Jodorowsky. Après le succès du western mystique El Topo (1970), porte-étendard des midnight movies, Jodorowsky venait alors d’achever son troisième long-métrage, La Montagne Sacrée (1973), où se succèdent des tableaux d’images surréalistes et symboliques, chères à l’univers du réalisateur. Le projet pharaonique de Dune fut jugé démentiel par Hollywood car trop éloigné de ses standards de l’époque: il ne reçut pas les fonds nécessaires pour être réalisé. Un storyboard de 3000 dessins, objet d’un véritable culte parmi les fans de science-fiction puisqu’il n’en existerait plus que deux exemplaires au monde, fut pourtant réalisé par Moebius, détaillant scène par scène ce qu’aurait dû être le film. Il devait réunir une distribution d’exception : Dalí en Grand empereur de l’Univers, sa muse Amanda Lear en Princesse Irulan, Orson Welles dans le rôle du baron Vladimir Harkonnen, David Carradine pour jouer le duc Leto ou encore Mick Jagger en Feyd-Rautha, neveu du baron Harkonnen. Jodorowsky voulait confier le rôle de Paul Atréides, le « messie » du cycle, à son propre fils, Brontis. H.R Giger devait réaliser l’univers graphique de la planète Harkonnen, et Christopher Foss le design des vaisseaux spatiaux. Dan O’Bannon devait s’occuper des effets spéciaux et Pink Floyd de l’univers musical du film.

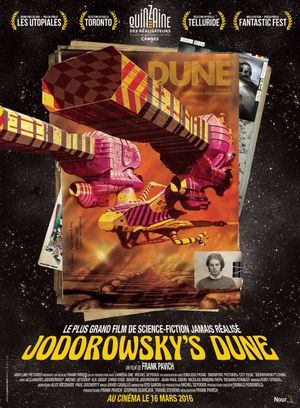

Le documentaire de Frank Pavich, Jodorowsky’s Dune, sorti en 2013, revient sur l’échec de l’adaptation de Dune par Jodorowsky en retraçant l’histoire de ce projet cinématographique qui a été paradoxalement une matrice pour l’oeuvre future de l’auteur et pour l’histoire du cinéma de science-fiction. Jodorowsky a d’ailleurs été récompensé en novembre 2019 par le prix Extraordinaire des Utopiales de Nantes, preuve de l’importance toujours vivace de son oeuvre dans le paysage de la science-fiction actuelle. Le projet de Jodorowsky soulève une réflexion intéressante sur les limites de l’adaptation cinématographique et permet de s’interroger sur la possibilité de l’existence d’une histoire du « cinéma au négatif » . Si l’advenue de l’oeuvre ouvre un univers alternatif, on peut en effet se demander : « à quoi aurait ressemblé le cinéma de science-fiction si Dune était sorti? ». Au-delà de ce miroir spéculatif, le projet de Jodorowsky invite à définir l’oeuvre comme un espace imaginaire tissé d’absence et de présence. Est-ce que l’oeuvre, bien qu’irréalisée, n’existe pas dans cette absence même, sous la forme de traces, d’ « images fantômes » qui viennent « hanter » les oeuvres à venir ?

Dune: l’impossible adaptation ?

Toute la difficulté d’adapter Dune tient précisément en ce qu’il s’agit d’un livre-monde - dont la longueur aurait d’ailleurs découragé une dizaine d’éditeurs lorsqu’Herbert chercha à se faire publier - une fresque complexe aux décors gigantesques, à la fois épopée écologique, psychologique et réflexion sur le messianisme dans un futur où la technologie est laissée à l’arrière-plan. Le « Jihad Butlérien » est ainsi un concept-clé de l’oeuvre de Herbert, il est l’événement qui conditionne toute la société de Dune: cette « Grande Révolte » a conduit à la destruction de toutes les machines pensantes et au refus de la haute technologie qui asservissait l’homme. Le choix de ce nom par Herbert est une probable référence à Samuel Butler, auteur de

Erewhon en 1872, anagramme de « nowhere », modèle de dystopie qui inspirera H.G Wells et plus tard George Orwell dans

1984. Herbert construit ainsi l’univers de son roman sur cet événement qui justifie l’absence des lieux communs technologiques de la science-fiction du roman et remet l’homme au centre de l’univers, débarrassé de ses béquilles technologiques. Hollywood était arrivé à la conclusion qu’il s’agissait d’un roman inadaptable à l’écran, le modèle dominant étant alors celui de la rigueur scientifique tel qu’on pouvait le trouver dans 2001,

L’Odyssée de l’espace de Kubrick, sorti en 1968.

L’échec successif à cette époque des différentes tentatives d’adaptations de Dune au cinéma est à cet égard révélateur. En 1972, le projet est d’abord confié à Arthur P. Jacobs, déjà producteur de quatre volets de la

Planète des singes, qui devait collaborer avec David Lean. Herbert était lui-même ravi de cette configuration, puisque Jacobs avait l’expérience de la science-fiction et Lean celui du tournage en plein désert. Il faut rappeler que Herbert a dit avoir été inspiré par l’histoire vraie de T.E Lawrence, adaptée au cinéma en 1962 dans

Lawrence d’Arabie par David Lean, pour créer le personnage de Paul Atréides, qui devient le leader des Fremen, peuple d’Arrakis vivant en nomades dans le désert. Lean déclina finalement la proposition et le projet prit fin à la mort de Jacobs en 1973. Après l’échec du financement du

Dune de Jodorowsky, le producteur Dino de Laurentiis récupère les droits cinématographiques et fait appel à Herbert lui-même pour l’écriture du scénario - auquel il reproche paradoxalement d’être trop fidèle à son livre et incapable d’en tirer la moindre intrigue. Dune est alors coincé dans le « development hell » : de Laurentiis fait appel en 1979 à Ridley Scott, mais le budget faramineux prévu par Scott et l’absence de feu vert fait entrer Dune en conflit avec le tournage de

Blade Runner, et Scott quitte le projet. C’est finalement David Lynch qui réalisera le film en 1984, mais la production avec de Laurentiis fut désastreuse et coupa les ailes au film de Lynch. Ce dernier finira par désavouer l’oeuvre, signée sous le pseudonyme «Alan Smithee», généralement utilisé à Hollywood pour marquer le mécontentement d’un réalisateur envers son film.

Comment transcrire la complexité du monde de Dune, la profusion de péripéties et de personnages sur un autre support? Toutes les parties spéculatives, les digressions et les épigraphes de chaque chapitre du roman, dont le rôle est si important dans l’oeuvre de Herbert, ne peuvent apparaître, se donner à voir à l’écran. Herbert fait en effet un usage systématique du péritexte: collection de citations inventées, références à des textes apocryphes et à des traditions qui ancrent l’intrigue dans un passé historique et forment un univers cohérent. Le roman joue également de nombreuses variations sur le rythme du récit. Herbert a d’ailleurs écrit dans un premier temps certaines parties du roman en haïku et d’autres sous formes poétiques, puis les a développées en prose pour créer un rythme. Si l’incipit pose de façon très progressive, sur un rythme très lent, l’univers du roman, le rythme s’accélère après les cent premières pages au fil de la progression de l’histoire. Retranscrire à l’écran ces variations de rythme s’avère un défi périlleux vu l’ampleur de la trame narrative. Jodorowsky ne concevait d’ailleurs pas de faire un film qui durerait moins de 12 heures. Pour autant, l’adaptation cinématographique ne doit pas être envisagée selon lui comme un décalque de l’oeuvre originale, l’image offre au contraire une voie d’écriture nouvelle et ne saurait se contenter d’imiter le texte. La scène d’ouverture envisagée par Jodorowsky voulait tirer parti de cette écriture visuelle propre au cinéma. Jodorowsky admirait en effet le long plan-séquence qui ouvre

La Soif du mal d’Orson Welles. Il avait l’ambition de tourner un long plan-séquence qui traverserait toute la galaxie, en partant de l’infiniment lointain pour se rapprocher progressivement, ce qui est montré dans le documentaire de Pavich par la reconstitution de l’impossible travelling avant d’une caméra imaginaire située aux confins de l’univers, qui se déplace à travers les galaxies et se rapproche au bout de deux minutes, de la planète des Atréides et des Harkonnens pour rendre compte de l’ampleur du conflit intergalactique.

Le caractère presque encyclopédique de Dune, qui manipule des références scientifiques multiples, implique par ailleurs que toute adaptation cinématographique doit nécessairement faire le choix de représenter certains éléments et d’en minimiser d’autres. Dans son livre

A Theory of adaptation, Linda Hutcheon suggère que «l’adaptation est une forme de répétition sans réplication, le changement est inévitable». Tout au long du projet, Jodorowsky était déterminé à ne faire aucune concession à la vision personnelle qu’il avait de l’oeuvre: le roman de Herbert est la source d’inspiration pour sa vision de Dune et la création de son propre univers d’auteur. Jodorowsky a ainsi procédé à un remodelage significatif des éléments diégétiques pour les faire correspondre à ses préférences artistiques. Dans le roman

Dune, L’Epice ou Mélange est l’élément central autour duquel s’organise toute l’action du roman. Il s’agit de la base de l’économie de la planète Arrakis et elle est indispensable aux transports spatiaux. La critique de l’époque y a d’ailleurs vu une métaphore du pétrole, « or noir » de notre univers. Elle est en dehors de cet enjeu politique et financier présentée comme une drogue permettant d’ouvrir les portes de la conscience: elle permet aux navigateurs de la Guilde de voyager à travers les dimensions et c’est aussi grâce à elle que sera révélé le Messie attendu par l’ordre matriarcal du Bene Gesserit, le Kwisatz Haderach, Paul Atréides. La planète Arrakis est la source de la précieuse Epice, mais son extraction est périlleuse à cause des vers de sable géants. Dans le roman, Herbert ne décrit jamais l’Epice, la seule précision donnée au lecteur est qu’elle a « un goût de cannelle » (« it tasted like cinnamon» nous apprend Dame Jessica, la mère de Paul, lorsqu’elle en a pris pour la première fois) qui la caractérise tout au long du cycle et laisse libre cours à l’imagination du lecteur autour de son mystère. Lorsque Jodorowsky la transpose à l’écran, le médium du cinéma l’oblige à lui donner une apparence. Il change la caractéristique gustative donnée par le roman en une caractéristique visuelle et auditive: l’Epice devient une matière « bleue » qui émet un « son vibrant ». Dans la vision de Jodorowsky, elle dépasse ainsi la simple lettre du texte.

Un autre exemple intéressant de ce remodelage diégétique est donné par la fin prévue pour le film, qui s’écarte résolument de celle du roman: Paul, devenu Messie, grâce à l’Epice, devient la conscience de chaque Fremen. Jodorowsky interprétait en effet l'idée du Messie comme l’être collectif, celui qui pourrait être plusieurs personnes à la fois, et non comme une figure unique qui émergerait à un moment donné de l’Histoire. Il introduit l'idée qu'il pourrait y avoir plusieurs versions du messie en même temps. Il s’agit ainsi d’une interprétation très personnelle de la définition du Messie, le Kwisatz Haderach, telle qu’elle est donnée par le roman, où il est défini comme “the one who can be many places at once”. Le film de Jodorowsky devait d’ailleurs s’achever sur un mouvement d’élargissement cosmique, puisque après l’illumination du héros qui en mourant devient « homme collectif », c’est toute la planète de Dune qui, pour devenir Messie de l’Univers et partir répandre sa lumière dans les autres galaxies, abandonne son orbite. L’adaptation de Jodorowsky n’était donc pas assujettie à la lettre du roman de Herbert, mais avait l’ambition d’être un geste de création autonome. Comme André Bazin le fait remarquer en 1952 dans son texte «Pour un cinéma impur, défense de l’adaptation», l’adaptation cinématographique ne peut être conçue comme une simple opération de transposition et de traduction du texte initial dans un rapport d’imitation. Il est réducteur de concevoir l’adaptation en termes de fidélité ou d’infidélité au texte d’origine, puisqu’une adaptation réussie n’est pas un film qui double l’oeuvre romanesque, mais elle est ce qui construit « sur le roman, par le cinéma, une œuvre à l'état second. Non point un film comparable au roman ou digne de lui, mais un être esthétique nouveau qui est comme le roman multiplié par le cinéma » . Dès lors, l’adaptation exige par elle-même un génie créateur autonome de l’oeuvre initiale, elle est « réfraction d’une oeuvre dans l’esprit d’un autre créateur » .

Le "mythe de Dune" dans l’oeuvre de Jodorowsky

Dune incarne pour Jodorowsky le mythe de cette oeuvre perdue, inadvenue qu’il ne cessera de réécrire dans toute sa production ultérieure. Le storyboard de Dune dessiné par Moebius est un document de travail d’une richesse exceptionnelle, il est une mise en images complète de ce qu’aurait dû être le film de Jodorowsky: costumes, décors, mouvements de caméra y sont indiqués. Il est l’étape de transition entre le roman de Frank Herbert et les bandes dessinées de Jodorowsky. C’est pourquoi la notion d’hypertextualité, définie par Gérard Genette dans

Palimpsestes. La littérature au second degré comme: « toute relation reliant un texte B (hypertexte) à un texte antérieur A (hypotexte) » est particulièrement intéressante pour étudier à la fois ce qui relie l’oeuvre de Herbert au script de Jodorowsky, mais également le script de Jodorowsky à ses créations ultérieures. En janvier 1985, le magazine

Métal Hurlant a publié un supplément concernant le projet de film de Jodorowsky intitulé « Dune, le film que vous ne verrez jamais », où l’auteur fait le récit de ce qu’a été pour lui cette tentative d’adaptation : « J’avais reçu une version de Dune et je voulais la transmettre: le mythe devait abandonner la forme littéraire et devenir image » .

C’est donc paradoxalement un film inexistant qui constitue l’intertexte le plus immédiat de la série de bandes dessinées

L’Incal, parue entre 1981 et 1988, écrite par Jodorowsky et dessinée par Moebius. Comme Jodorowsky autant que Moebius n’ont jamais cessé de le rappeler, L’Incal n’aurait pas vu le jour sans l’échec du projet d’adaptation du roman de Herbert, ni probablement les autres oeuvres créées par Jodorowsky en tant que scénariste de bande dessinée. L'univers que Jodorowsky a imaginé dans cette oeuvre est fortement influencé par le travail de Herbert et par son propre travail lorsqu’il tenta de l’adapter. Dans cette série de bandes dessinées, l’incal est un objet précieux de forme pyramidale dont dépend le sort de l’univers, il est l’enjeu de toutes les intrigues des puissances politiques qui veulent s’approprier son pouvoir. Le protagoniste de ce space opera, John Difool, un « détective privé minable de classe R », voit en l’incal un objet d’une valeur inestimable dont il peut tirer d’importants bénéfices et se retrouve malgré lui pris dans une aventure galactique qui le dépasse, comme Paul Atréides dans Dune. Bien qu’il ne soit pas une drogue, l’incal présente des similitudes importantes avec l’Epice de Dune: il présente comme elle un aspect double, à la fois positif (Incal Lumière), et négatif (Incal noir) et permet à John Difool de réaliser de multiples exploits, comme ressusciter, transformer son apparence ou avoir le don de prescience. Le monde de L’Incal apparaît en outre comme un miroir inversé de celui de Dune. Chaque élément qui le définit possède son équivalent dans le roman de Herbert, mais joue un rôle opposé. A la planète entièrement désertique Dune répond ainsi dans L’Incal une planète carcérale du nom d’Aquaend, entièrement noyée sous les eaux, et les vers de sable géants qui peuplaient Dune-Arrakis sont ici remplacés par des méduses géantes. Ces méduses géantes offrent un outre un dispositif comparable au « distille » évoqué dans Dune, puisqu’elles donnent aux personnages une « seconde peau » qui vient se greffer à leur organisme et leur permet de respirer sous l’eau, et ainsi de survivre dans le milieu hostile d’Aquaend. Dans Dune, le « distille » porté par les Fremens est un vêtement qui recouvre la totalité du corps ainsi qu’un dispositif de recyclage de l’eau produite par l’organisme, permettant à son porteur de s’abreuver et de survivre dans le désert profond d’Arrakis. Jodorowsky fait donc du distille dans L’Incal un véritable être vivant en osmose avec le corps des personnages et leur servant de combinaison protectrice, dans un processus inversé à celui du roman: là où le distille nécessitait dans Dune la respiration et le mouvement du personnage pour fonctionner, la méduse géante de L’Incal devient le moyen même permettant de se mouvoir et de respirer. Au concept de Jihad Butlérien, bannissant toute technologie, qui ordonne l’univers de Dune s’oppose dans L’Incal un monde où la technologie est érigée au rang de sacré et devient le fondement de la domination politique, puisque l’Eglise officielle, incarnée par les Techno-technos, est une puissante société financière qui utilise les avancées de la technologie comme fondement religieux et instrument de domination idéologique sur le peuple. Jodorowsky a également réinvesti dans ses bandes dessinées certaines scènes qui figurent dans le storyboard qu’il a conçu avec Moebius. Dans le quatrième tome de l’Incal, on retrouve ainsi une scène d’entraînement où John Difool combat un robot, avec une case qui présente la vue subjective du robot, procédé qui vient directement du storyboard de Dune: Paul Atréides devait faire dans une scène un duel d’entraînement contre un robot où certains plans devaient être filmés en vue subjective. Dans une autre saga de bandes dessinées qui se déroule dans le même univers que

L’Incal,

La Caste des Méta-barons, Jodorowsky réutilise dans le deuxième tome une scène qui devait figurer dans Dune: il s’agit de la conception de Paul Atréides qui, dans la version de Jodorowsky, a été engendré à partir d’une goutte de sang, son père, le Duc Leto, étant castré. De la même manière dans

La Caste des Méta-barons, le méta-baron Othon est castré et parvient à donner naissance à un héritier grâce à une goutte de sang que lui soutire la prêtresse Honorata. Jodorowsky reprend en outre dans cette saga toute l’esthétique des vaisseaux spatiaux telle qu’elle avait été conçue par Christopher Foss pour le projet de Dune.

Le mythe de l’inconscient collectif constitue un autre point de rencontre entre l’oeuvre de Jodorowsky et celle de Herbert. On pourrait définir ce mythe tel qu’il s’exprime chez les deux auteurs en reprenant cette formule de l’autobiographie de Carl Jung,

Ma vie, Souvenirs, Rêves et pensées: «Tandis que je travaillais à mon arbre généalogique, j’ai compris l’étrange communauté de destin qui me rattache à mes ancêtres. J’ai très fortement le sentiment d’être sous l’influence de choses et de problèmes qui furent laissés incomplets et sans réponse par mes parents, mes grands-parents et mes autres ancêtres» . Notre psyché serait ainsi la recombinaison de composantes anciennes qui ont existé chez nos ascendants, et nous ne pourrions appréhender notre existence individuelle qu’à travers les relations transgénérationnelles qui lient l’inconscient collectif, hérité et universel, à l’inconscient personnel qui intègre notre histoire individuelle. Il faut ici rappeler que Frank Herbert a exercé un temps la profession de psychanalyste et que les travaux de Jung sur la mythologie et l’inconscient collectif exercèrent une profonde influence sur sa pensée. C’est cette même idée d’une « mémoire génétique » que l’on retrouve dans Dune à travers le concept de Mémoire seconde. Il s’agit d’une capacité obtenue grâce à l’Epice qui se transmet de génération en génération parmi les membres du Bene Gesserit. Elle permet aux Révérendes Mères d’accéder à la mémoire de tous leurs ancêtres féminins et à une forme de conscience collective: elles peuvent ainsi communiquer avec les différentes vies passées qu’elles hébergent dans leur esprit et parcourir à loisir un réservoir de souvenirs issus de toutes les générations qui les ont précédées. De même, les créatures appelées « gholas » (inspirées du golem de la mystique juive) sont dans le roman des clones créés à partir de cellules de personnes décédées qui conservent à l’état latent toute la mémoire de la vie passée de la personne avant sa mort: si les souvenirs du ghola se réveillent, sa mémoire de ghola peut fusionner avec la mémoire originelle de la personne décédée. Dans le monde de L’Incal, on retrouve également un système de transfert d’âmes contrôlé par les Techno-technos, qui permet aux puissants de changer de corps à plusieurs reprises en conservant leur mémoire et leur personnalité. Quant à Jodorowsky, lui-même très influencé par Jung, sa réflexion sur le transgénérationnel l’a conduit à élaborer sa propre « psychogénéalogie » : il soutient que l’arbre généalogique de nos ancêtres continue à vivre à travers nous en nous transmettant des comportements inconscients dont l’on peut se libérer grâce à ce qu’il appelle la « psychomagie », un rituel artistique qui permet de guérir de ses traumatismes et qui fait l’objet de son dernier documentaire,

Psychomagie, un art pour guérir, sorti en octobre 2019.

Les « images fantômes » du Dune de Jodorowsky

Dans les premières minutes du documentaire de Pavich, le réalisateur Nicolas Winding Refn raconte ainsi qu’à l’occasion d’un dîner chez Jodorowsky, il a eu le privilège de tourner les pages du storyboard de

Dune, qui a été entièrement commenté par Jodorowsky du début à la fin, scène par scène, et qu’à ce titre il peut se targuer d’être le seul spectateur de ce film rêvé. Cette expérience marquante (Winding Refn est un grand admirateur de l’univers de Jodorowsky et a d’ailleurs fait part un temps de son envie d’adapter

L’Incal à l’écran, bien que le projet semble avoir été abandonné depuis) le conduit à la réflexion suivante: « Et si le premier film de ce genre avait été Dune et pas Star Wars? Est-ce que la gigantesque machine à sous des blockbusters aurait été différente ? » .

On peut en effet constater que la trilogie originale de George Lucas (

Un nouvel espoir en 1977,

L’Empire contre-attaque en 1980 et

Le Retour du Jedi en 1983) et de façon générale l’ensemble de l’univers de Star Wars offrent de nombreuses similitudes, tant narratives que visuelles, avec le monde du Dune de Herbert et le projet de Jodorowsky. On y retrouve ainsi une même planète des sables (Dune-Arrakis devient Tatooine dans le monde de Star Wars), tandis que la Force, champ d’énergie mystérieux qui confère au Jedi son pouvoir (et possède, comme l’Epice, une dualité: le côté Lumineux de la Force est emprunté par les Jedi tandis que le côté Obscur est emprunté par les Siths), succède à l’Epice. Le héros messianique, un jeune garçon à la destinée intergalactique doté de pouvoirs psychiques qui le transcendent, ne s’appelle plus ici Paul Atréides mais Luke Skywalker, et possède un mentor, Obi-Wan Kenobi, comme Paul Atréides avait pour mentor Duncan Idaho dans le cycle de Dune. Quant à Dark Vador et les Stormtroopers, ils ne peuvent manquer de rappeler les Sardaukars dessinés par Moebius dans le projet de Jodorowsky. Les pouvoirs mentaux de l’ordre Bene Gesserit dans Dune peuvent rappeler à certains égards ceux développés par les Jedi. Il est également question dans Star Wars de maisons nobles engagées dans une guerre intergalactique, on retrouve ainsi dans les deux sagas l’archétype de la princesse (la princesse Irulan dans Dune et la Princesse Leia dans Star Wars). Dans Star Wars, on trouve par ailleurs dans la galaxie les « mines d’épice » de Kessel, où l’épice est le nom donné à des substances illicites qui font l’objet d’un trafic et qui peuvent être utilisées comme médicament ou comme drogue, ce qui peut être vu comme un hommage direct à l’oeuvre de Herbert. Lucas n’a d’ailleurs jamais caché que la saga empruntait de multiples éléments à des oeuvres antérieures de science-fiction, et qu’il avait une dette particulière envers l’univers créé par Herbert dans Dune. On peut d’ailleurs rappeler cette anecdote: à la suite de la sortie de

La Guerre des étoiles, Frank Herbert forma avec d’autres collègues écrivains de science-fiction une sorte de « société collective d’auteurs pillés par Lucas», organisation qui se présentait à moitié comme une plaisanterie. Elle fut baptisée de manière très éloquente la « We’re Too Big to Sue George Lucas Society ». Toute l’esthétique du combat de sabres lasers dans Star Wars peut également rappeler les scènes d’entraînement de Paul Atréides dessinées dans le storyboard de Dune. La scène où Paul Atréides fait un duel avec un robot peut notamment rappeler la scène où Luke Skywalker s’entraîne contre une boule dans le Faucon Millenium dans l’Episode IV: Un nouvel espoir. Dans la scène dessinée par Moebius dans le storyboard, certains plans devaient être filmés en point de vue subjectif du robot, qui devait posséder un écran intégré l’informant sur l’environnement qui l’entoure. On peut trouver une reprise de cette scène dans

Terminator de James Cameron en 1984, où le robot humanoïde est doté d’un outil d’analyse des visages par écran intégré (appelé « head-up display ») qui est présenté dans le film dans une vision à la première personne. Enfin, on pourrait peut-être voir dans la scène d’ouverture de

Contact de Robert Zemeckis en 1997, un hommage en miroir inversé au long plan-séquence introductif prévu par Jodorowsky dans son projet de Dune, qui partait de l’infiniment lointain pour traverser tout l’univers et se rapprocher progressivement des planètes:

Contact s’ouvre par un gros plan de la surface de la Terre, puis la caméra s’éloigne progressivement de la planète en zoom arrière pour finir sur un plan large de l’univers.

On pourrait considérer à certains égards le film

Alien de Ridley Scott, sorti en 1979, comme « l’enfant illégitime » du projet Dune de Jodorowsky. En effet, l’équipe sollicitée pour faire le film fut en partie identique à celle qu’avait mobilisée Jodorowsky pour son projet: on retrouve ainsi Moebius, Christopher Foss et surtout l’artiste suisse H.R Giger qui popularisa ainsi l’esthétique du xénomorphe, créature horrifique qui ne peut manquer de susciter un rapprochement esthétique avec la forteresse du baron Harkonnen qui, littéralement dévoré par son ego, vit à l’intérieur d’un immense château conçu à son image. Giger avait dessiné cette forteresse pour le projet de Dune et réutilisa ainsi cette esthétique « biomécanique » pour travailler sur

Alien. Le scénario de

Alien a en outre été écrit par Dan O’Bannon, et on peut se demander si l’écriture du scénario d’Alien n’a pas été directement influencée par l’expérience traumatisante que fut pour O’Bannon l’échec de Dune: O’Bannon s’y était fortement investi et finit en hôpital psychiatrique après l’abandon du projet. Alien parle en effet d’un monstre qui incube, croît à l’intérieur des personnages et finit par les dévorer, dans le but de servir une mystérieuse compagnie sacrifiant les membres de l’équipage du Nostromo, le vaisseau spatial qui sert de décor au huis-clos d’épouvante. Peut-être pourrait-on interpréter le projet de Dune comme ce monstre qui a « dévoré » l’équipe réunie par Jodorowsky après la trahison financière des majors d’Hollywood.

Dans

La Genèse de Dune, un texte de 1980 écrit par Frank Herbert, l’auteur invitait à lire son cycle selon la métaphore musicale d’une fugue, « un thème unique joué de diverses façons ». Pour Herbert, Dune est cette fugue écologique où se mêlent images, figures mythiques, conflits, étranges créatures et produits de notre évolution technologique, « des idées qui se retournent contre elles-mêmes et deviennent autres. ». C’est dire que l’image, en entrelaçant les thèmes du roman, rejoue en contrepoint le processus de création de l’univers romanesque d’Herbert. A la fin de ce texte, Herbert conclut d’ailleurs sur l’interprétation plurielle qu’appelle la lecture du cycle: « Trouvez vos propres réponses. N’allez pas me considérer comme votre directeur de conscience». Si le projet d’adaptation de Dune envisagé par Jodorowsky n’a pu aller au bout de sa réalisation, la « fugue » qu’il a proposée du roman d’Herbert a engendré sa propre postérité. Ce projet, à bien des égards révolutionnaire et en avance sur les moyens de production de son temps, a été une matrice pour l’oeuvre future de Jodorowsky - dont la collaboration avec Moebius devait perdurer à la suite du projet et donner naissance à la création de cycles de bande-dessinées cultes - et plus encore pour l’ensemble du cinéma de science-fiction, dont le principal modèle à l’époque était le

2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick. Dans un court essai de son livre

Profanations, intitulé « Les Six plus belles minutes de l’histoire du cinéma » le philosophe Giorgio Agamben propose une réflexion sur les grandes oeuvres qui n’ont jamais été créées, à partir d’une méditation sur une séquence de l’adaptation inachevée de Don Quichotte par Orson Welles, qu’il conclut ainsi : « Que faire de nos imaginations ? Les aimer et y croire jusqu’au point de les détruire, de les falsifier […] Mais ce n’est que quand elles finissent par se révéler vides et inexaucées, quand elles nous montrent le néant qui les constitue, que nous pouvons racheter le prix de leur vérité ». Du rêve irréalisable de Jodorowsky d’adapter Dune, il ne nous reste que ce vide, cette absence qui est paradoxalement la forme à travers laquelle l’oeuvre a laissé sa trace et ouvert une infinité de mondes possibles dans l’univers de la bande-dessinée et du cinéma de science-fiction.