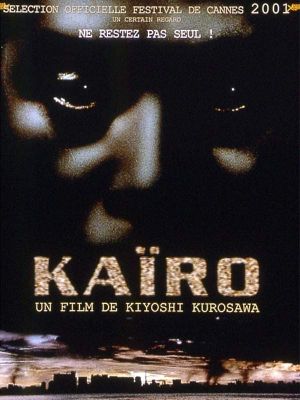

Réalisateur très productif avec une vingtaine de films et davantage encore de téléfilms, séries, courts et moyens métrages, Kiyoshi Kurosawa, visiblement dans un bon cycle créatif après notamment Cure, Charisma et Séance, livrait en 2001 un autre de ses meilleurs projets avec Kaïro, un yūrei eiga moderne, assez gris et un peu austère, plus foncièrement déprimant que réellement effrayant.

C'est un peu dans l'esprit de Ring (que devait initialement réaliser Kurosawa) et dans une sorte d'ambiance dark web prenant rapidement forme qu'une disquette retrouvée chez un jeune informaticien venant de se suicider va se mettre à répandre à travers les réseaux informatiques un virus poussant la population à succomber à ses pulsions de mort. Des fantômes commenceront alors à se manifester régulièrement au cours du récit pour inciter les vivants à abandonner leur solitude terrestre et à rejoindre celle plus froide encore de l'autre monde. Accompagnées d'effets très sobres, leurs apparitions, plutôt que de provoquer une véritable épouvante, renforceront une sensation de malaise et d'étrangeté déjà bien prégnante. Kurosawa ne cherche pas à impressionner ou à terroriser bêtement mais bien plus à intriguer, interroger, solliciter sans doute ses propres préoccupations en ce début de XXIème siècle : les solitudes urbaines, l'extinction des rapports humains à mesure que se développent tous les moyens de communication, la formation d'une société de molécules déconnectées vouée à sa perte, à sa propre destruction. Ici, à différents degrés, tous les personnages connaissent un certain isolement social ou font l'expérience de la rupture de liens tandis que les écrans, impassibles témoins de leur condition, les cernent souvent en silence dans leur déclin.

Finalement, sans oublier de contribuer alors avec esprit à la renaissance de l'horreur japonaise, Kurosawa se tourne vers la menace de l'au-delà pour, face à son interprétation de l'angoisse technologique, donner toute leur texture à des enjeux vitaux, tellement humains.