Kaïro date certes un peu.

La Ring/Grudge-mania est passée dans le domaine du trope en occident et ce film, si on le lit à travers ce prisme, ne dépasse pas ses illustres ainés.

Mais Kiyoshi Kurosawa est un cinéaste qui, quitte à prendre des risques, les prend avec brio, osant l'imperfection nihiliste, flirtant avec la suspension d'incrédulité, et a (pour les quelques films que j'ai vu de l'auteur) toujours un propos plutôt que des réponses.

Mais c'est un cinéaste, un vrai. Entre Cure, Charisma, Kairo, qui pourraient nous donner une fausse image du cinéma de Kurosawa, de par leur sérieux, et leur travail "triple A" de l'image, on oublierait presque que son cinéma est délibérément un cinéma de "genre" plus que de "message", et que l'on est plus proche des travaux de son ami Shiraishi qu'un nouveau fleuron du cinéma nippon.

Je dis ça sans mépris, étant un consommateur assidu dudit cinéma de genre, mais l'avoir découvert avec Charisma et Cure en France était peut-être une façon de lui coller une étiquette qui ne correspondait pas à son approche de la peur, de l'image, une approche formaliste, et comme King Hu à son époque, qui, avec deux chef d'oeuvres (dont notamment le sublime et labyrinthique Raining in the Montain), s'est vu approché comme le "Akira Kurosawa Chinois", mettant en retrait son statut "populaire" d'une part, ses "films d'auberge" (sur lesquels Tarantino n'hésite pas à pomper pour son 8 Salopards dans sa gestion du rythme et de l'espace), de pirates, pour lesquels il était principalement connu dans son pays d'origine).

Kïoshi Kurosawa, c'est un peu le même problème. Une fable poétique sous couvert d'enquête policière, tournant autour d'un arbre, Charisma, nous fait découvrir son cinéma et espérer. Le thriller Cure, tendu et violent, aux images percutantes, offre un autre voyage dans l'âme humaine, servi par une caméra des plus maîtrisée, et un rythme atypique.

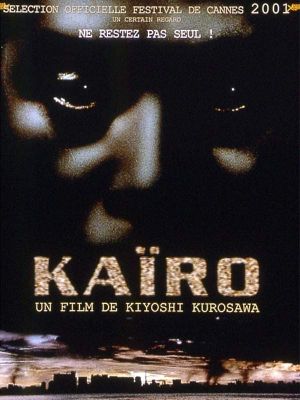

Et en pleine Ringmania, arrive Kaïro qui, si lu par le prisme du genre, à l'exception d'une scène proprement terrifiante, tente d'aller plus loin que ses congénaires en terme de propos, ose une critique nihiliste de la société de l'écran, la Société du Spectacle, de l'isolement à travers le rapprochement factice où l'on finit par devenir son propre avatar en disparaissant dans l'ombre, devenant une tache de moisissure sur le papier peint d'appartement sous éclairés, n'existant littéralement plus que par projection, hantant les ondes des internets, entre autres propos plus ou moins adroits, mais très rarement dénués d'intérêt.

On reprochera peut-être au film de ne pas faire assez peur, la mélancholie régnant en maîtresse sur des lieux visités, tissant un fil fragile entre terreur, abandon, nihilisme, luttant contre un processus inexorable, sorte de "nihilisme optimiste", quête de la fuite en avant qui refuse de s'écraser contre un mur, mais choisit, malgré la marche des événements, de hanter les ondes, les écrans,, les murs.

Imparfait ? Indéniablement. Indispensable ? Très probablement, ne serait-ce que pour la réelle profondeur de son propos, pour la beauté poétique, tant dans la forme que dans le fond.

Et si l'on juge les films par l'atemporalité de leur propos, et les films de J-horror par la terreur de scènes gravées dans l'inconscient collectif cinématographique, ne serait-ce que pour une scène, ce film mérite sa place au panthéon des réussites.

Et c'est par un mega SPOILER que je vais finir cette critique, en vous conseillant Kïoshi Kurosawa, lui donner la chance de traverser les membranes qui délimitent les genres, d'oser affronter un film fantastique sans attendre de lui qu'il vous fasse bêtement peur (certains excellent dans le genre) et accepter la poésie nihiliste que le film offre avec générosité. Entre autre.

Un film qui mérite vraiment d'être redécouvert.

***************************************************************

BONUS TRACK : A Bruit Secret

Le postulat de départ, difficile à établir pourrait être un bête pari dont les jeunes sont friand, mais s'avère un rituel qui fonctionne immanquablement.

Je suppose que, faute d'avoir compris les implications d'une des deux "expériences" fondatrice de la physique, nous avons tout entendu parler du Chat de Schrödinger.

Version courte : un chat est dans un coffre et, en gros, le minou est a priori vivant, MAIS il y a un mécanisme dans la porte, complètement aléatoire, qui libère un gaz mortel pour le chat. Ou pas.

Le SEUL moyen de vérifier si le chat est bien là, en bonne santé, ou mort empoisonné par le gaz, c'est d'ouvrir la porte. MAIS c'est aussi ce qui risque de le tuer. Sacré dilemme, 'spa ?

Bon, c'est une expérience de pensée, aucun chat n'a été tué pour la rédaction de cette critique. Mais ce que l'on doit retenir, c'est que, tant qu'on n'a pas ouvert la porte, en gros, le chat , est à la fois mort ET vivant, dans 2 états incompossibles. Ce n'est qu'en ouvrant la porte qu'on le fige dans un état de Vivant ou de Mort, en libérant le chat pour lui faire un câlin et lui donner de la pâtée, ou en libérant le gaz;, le tuant dans la foulée. Mais sans ce geste, il est à la fois mort ET vivant (en espérant que les scientifiques pardonneront mes approximations concernant cette expérience).

Bref, laissons le chat dans la boite, Schrödinger dans son cercueil, et revenons au film.

Un peu à la façon des challenges qu'on trouvait sur les forums fût une époque, une rumeur circule autour d'un rituel : mettez de la bande adhésive autour de l'encadrure d'une porte, puis ouvrez-là. Simple, efficace, et parfait en terme de symbolique (créer un passage "interdit" puis le forcer") pour que ce soit au moins tentant.

Le problème, c'est que ça fonctionne, et que les jeunes s'adonnant à cette création de brèche dans la réalité disparaissent littéralement, après avoir été confronté à l'occulte. Est-ce l'ennui, la curiosité, le désespoir qui pousse le jeune homme à tenter l'expérience ce jour-là ?

Il atterrit dans un appartement glauque, sous-éclairé, avec une pièce à sa droite et un canapé, un tableau ; et à sa gauche une pièce encore plus sombre. Dans l'ombre, une femme, qui se met à marcher vers lui, au ralenti. Elle avance d'un pas assuré, malgré la lenteur et le silence de ses pas. Au ralenti.

Après une chute, ou un pas étrange installant un malaise vraiment palpable, entre début de course raté, pas de danse rituelle, la gestuelle est tout sauf naturelle, et elle s'élance dans la poursuite du jeune homme qui, par réflexe, au lieu de tenter une fuite via la porte, court tel un enfant apeuré se réfugier derrière le canapé, pouvant voir le fantôme courir lentement vers lui, toujours au ralenti.

Le jeu des cadres, l'absence d'issue, puis la disparition des pieds de la femme fantôme, l'hésitation du jeune pour lever la tête, et voir deux mains crispées sur le rebord du dossier du canapé, la lenteur du geste pour se retrouver face à face avec un visage, évoquant le patchwork de flou, de désespoir, tout participe, du rythme à la façon de filmer, à faire de cette scène une des plus terrifiante de la J-horror.