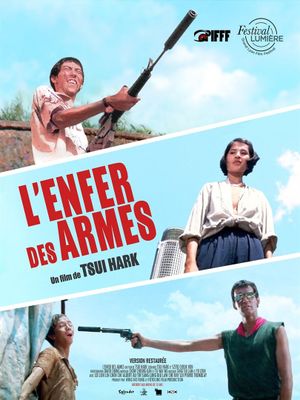

Alors, L’Enfer des armes… sur le papier ça m’avait l’air tout à fait alléchant. En effet, j’ai choisi le film à la bibliothèque et je me suis dit que ça pouvait être pas mal assorti avec les quelques Haneke que j’ai pris en supplément, notamment Benny’s Vidéo, qui traite plus ou moins (cela dit avec un panache tout à fait différent) des mêmes thématiques.

Faut savoir que dans l’édition était proposée la director’s cut que j’ai choisie avec ignorance et fanatisme. En effet, j’ai sauté aveuglément dedans par l’idée que cela adhérait plus à la vision de Hark, mais quelle surprise d’apprendre lors de la présentation, que la présence des rushs coupés est une présence maladive. En effet, la complexité de les retrouver et de les imbriquer au montage fut telle que l’image est brouillée, voire invisionnable par moment.

Malgré tout, j’ai tout de même préféré regarder cette version pour voir où voulait réellement en venir Tsui Hark, au détriment d’un visionnage propre et sans bavures. Peut-être cela aurais-je dû ?

En bref, cette version contient certaines forces et faiblesses, que je me dois de conter par souci de compréhension des versions.

Donc, dans un premier temps, la director’s cut trouve son principal intérêt dans la nuance grandiloquente qu’elle apporte aux personnages. En effet, j’ai cru comprendre que ces derniers trouvaient un rôle assez réducteur dans la version originale.

Un peu par la faute de la production, le discours autour de la violence au sein de la classe bourgeoise passe un peu au second plan. Il est relégué à une simple avalanche de violence causée par un accident purement fortuit, et orchestrée par Pearl, sur laquelle toute la tension sadique est remise (foutue misogynie). Tout cela me fait un peu penser au traitement qu’a reçu Rollerball de McTiernan, au sens où le film avait une histoire définie mais les producteurs en changeant quelques séquences ont pu détourner totalement le sens de l’œuvre.

Par conséquent, je ne peux dire si la première version était pertinente (même si elle me paraît plus douteuse), mais je peux dire que celle-ci offre une lecture nuancée à propos des personnages. On ne plonge pas dans le manichéisme. Et pour le coup, je pense que la version originale passait un peu sous silence toute la complexité qui émane du personnage de Pearl, qui est alors central, afin de protéger les trois compères.

Le personnage est beaucoup moins diabolique, au sens où elle est moins imprévisible que dans l’original, mais reste tiraillée entre ses affects. Certes, cette dernière paraît isolée et en proie à un système dont elle est la victime (ouvrière), mais dans le même instant elle bute des chats par pur kiff, d’ailleurs l’intérêt et qu’on ne sait pas par quelle motivation cela est fait donc le kiff est relatif (scène par ailleurs assez mauvaise dans sa réalisation).

En fait, je pense que cette manière de faire change légèrement le personnage en la rendant plus humaine mais sans lui retirer sa complexité ou justifier le mal. En réalité, c’est que son personnage a une influence directe sur les trois autres. Ces derniers sont eux-mêmes complexifiés, car le crime qui motive le début de l’intrigue, ayant été commis purement intentionnellement par ces derniers, (et que Pearl ne veuille pas les faire chanter pour cela), change radicalement notre vision vis-à-vis d’eux. Surtout, elle devient plus pertinente, car elle fait entrer des thématiques infiniment plus intéressantes.

Le film bascule dans la complaisance naïve pour la violence. C’est donc pour cela qu’il est malin de mettre en lien l’œuvre avec Benny’s Vidéo ; dans un angle commun, l’œuvre relate des enfants de la bourgeoisie qui n’ont pu se créer aucune représentation de la violence. Par conséquent, leur spirale infernale de violence va se créer avec comme base cela, c’est-à-dire l’incompréhension de la violence, tant de ce qu’elle représente physiquement que symboliquement. Cela me paraît beaucoup plus agréable, car cela nuance bien plus les deux partis (Pearl et les garçons) et donne une aura beaucoup plus subtile au film par sa malignité.

J’établis tout de même une objection vis-à-vis de la violence que ces derniers déploient. L’intrigue de base étant la conflictualité avec Pearl, qui se soldera par une découverte d’un trafic avec des Américains, qui poussera les individus par appât du gain à commettre toutes les violences possibles et inimaginables. C’est là que ça coince. Je trouve cette structure narrative très poussive. Dans le sens où l’accent est mis sur la classe bourgeoise, mais qu’il est simple de dénoter l’invraisemblance la concernant, dans l’idée de la faire commettre des tas de crimes dans un but monétaire. Les bourgeois ne vont pas dépasser leurs affects concernant leur confort dans la société. Dans Benny’s Vidéo, l’immoralité du crime commis ne pourra pas contrecarrer les privilèges reliés aux affects de Benny et sa famille. Eh bien ici, c’est pareil. Cela donne l’impression que l’intrigue n’a en fait pas vraiment lieu d’être. Et ce n’est pas pour jouer le vrai semblant, mais simplement pour évoquer que cela procure un effet de forçage. C’est-à-dire que lorsque l’on tord le réel à notre convenance au cinéma, pour faciliter notre scénario, si cela est trop gros aux yeux du spectateur, cela ne peut que lui donner l’impression qu’on force le récit à passer par ce chemin. Par conséquent, les incohérences donnent l’impression de vouloir absolument montrer quelque chose, alors que faire ça dans la cohérence aurait pu être possible.

Une scène qui reflète bien cela est celle où Pearl propose de tenter le coup concernant les Américains et par la suite de fuir, remettant en cause leur statut, etc. Il est évident que dans un souci de cohérence les trois auraient répondu « non, bien évidemment ». C’est bien là le problème que j’énonçais au-dessus.

D’autant plus que cette scène vient asservir la cause nihiliste première du film, car elle vient justifier la violence. En effet, ils font cela pour des raisons personnelles que l’on peut admettre. Eh bien c’est là que ça ne marche pas, car tout l’intérêt que je portais pour la violence gratuite relative au diable se détruit.

Si cette ligne concernant la violence abondante provoquée par les protagonistes avait été poursuivie, eh bien la cohérence aurait fonctionné et la subtilité aurait été croissante. On ne défie pas ce qui relève de la nécessité. Les forces de l’argent motivent, donc il est normal que cela pousse Pearl à faire cela, mais il est aussi normal que cela pousse les trois loustics à ne pas le faire.

Pour continuer sur le poussif scénaristique de l’œuvre, abordons certains passages pivots du récit. On sent que certains passages sont filmés d’une manière ultra arrangeante, on ne sait pourquoi, mais c’est l’impression que la mise en scène donne. Trop souvent Hark ralentit son récit pour justifier des sauvetages à base de Deus Ex Machina, pour absolument aucune véritable raison. Je pense à la scène où Pearl se fait cramer les cheveux, qui est d’une lenteur relative à un escargot pour un film de Tsui Hark. Ou bien lorsque Pearl essaie de brûler un des trois garçons lors de la scène avec l’Américain, où l’on sent que Hark ralentit la scène pour ne pas faire brûler son personnage.

Malgré tout, je dois dire merci, car cette impression de la part du film de trop prêter allégeance au scénario se brise par la mort très sobre de Pearl. Le film donnait l’impression qu’aucun des personnages principaux n’allait mourir par nécessité scénaristique. C’est alors là que Tsui Hark nous prend de court et tue sans transition Pearl. Cela relève d’une certaine manipulation dans la mise en scène, car elle vise à nous faire croire de manière assez criarde que personne ne va être tuépour ensuite le faire de manière limpide et précipitée. Malgré tout, je trouve ça tout de même très intéressant, ce crachat fait au passage obligé du film de genre ou même du film tout court.

Par ricochet, la mort de tous les protagonistes (à part Ko il me semble) me paraît être une idée très intéressante. D’autant plus qu’elle est montrée de manière très détachée, au sens où la mise en scène traduit que leur fin n’est pas un élément relatif à un scénario, mais bien un élément qui s’est produit dans un réel donné. Pas d’arrêt particulier sur un tel ou un tel, simplement le film d’une scène d’action qui va donc comporter des morts et des vivants. La caméra n’insère pas d’affects et je trouve ça génial. C’est un élément qui correspond bien plus à l’envergure générale de base du projet.

Malgré tout, ce n’est pas pour autant que le scénario n’est pas par moment un peu trop sollicité. En fait, le fléau qu’apporte le scénario au cinéma, c’est de nuire au médium. Le médium, c’est l’élément qui fait fonctionner la raison dans l’art. Par conséquent, si tu t’attardes sur l’histoire sans médium, il n’y a pas de langage sur lequel réfléchir, de codes sur lesquels tu dois réfléchir pour en déceler le beau. Cela fait que le film se complaît parfois dans ça et préfère nier les éléments concrets du réel pour servir son récit. L’exemple parfait est celui où les trois boivent un liquide qui va rendre malade Ko, ce qui n’a aucune cohérence pour le récit. Cela sert juste à justifier l’arrivée de l’inspecteur, car il a un rôle défini dans la scène finale, ce qui va certes servir la mise en scène, mais qui est surtout là comme un élément de récit : l’inspecteur devait être dans cette scène pour avoir un scénario mieux ficelé. Tout cela donne cette impression de forcer les événements et donc fait ressortir un certain côté criard. On force le film à avoir cette scène de reconnaissance lorsqu’il demande les bouteilles de lait et donc on force la tension que cela va engendrer.

Dans une moindre mesure, le traitement de la violence sociétale est assez intéressant. En effet, j’ai toujours trouvé bête de dire violence dans les médias et les films = violence chez les individus. Ici, je trouve que Tsui Hark met en avant le dispositif de non-représentation de la violence mais forcée par le cercle bourgeois, qui donc pousse les individus à commettre des crimes. Ce sont les structures qui font, et ça on le comprend grâce à l’accent mis sur l’origine aisée des protagonistes, qui est assez subtile, car montrée de manière brève mais efficace, grâce aux divers plans chez Paul par exemple où l’on peut observer ses télés ou l’allure de ses parents.

Ainsi, le rôle de la vidéo dans l’affaire est un complément à cette mentalité. Elle galvanise l’idéologie mais pas l’inverse. La scène au cinéma par exemple représente cette brève galvanisation, notamment issue de l’Occident qui fonctionne lui-même sur un système de domination. Par ailleurs, les trois ne regardent même pas le film, le consomment servilement, mais n’y portent pas d’intérêt formel. J’aime bien moi quand les cinéastes font ça, y’en a un peu marre des mêmes spectateurs de substitution qui pleurent à chaque fois, qui définissent le beau selon le cinéaste avec ce gadget vu et revu de cinéma. Ici, c’est bien plus intéressant, car cela rentre dans une volonté esthétique qui détonne et qui interagit avec ce que l’on a pu voir la plupart du temps sur la représentation du spectateur au cinéma.

Je trouve qu’une scène concernant la dématérialisation de la violence est intéressante, c’est celle où l’inspecteur frappe Pearl, sa sœur. Ce dernier arborait une allure de cow-boy décomplexée vis-à-vis de la violence, tandis qu’elle avait totalement infiltré son corps. La scène met l’accent sur la réalisation des actes par Tan, ce qui montre la compréhension de la tenue de ces actes, en l’occurrence : un tabassage sans limites de sa sœur. Par ailleurs, cette scène est très bien filmée, car elle contient un cadre large qui permet de rendre réellement compte des coups assénés et de leur teneur. Le spectateur peut y établir une rationalité vis-à-vis du réel moins encombrée par des modifications de montage, qui nuisent au déroulement du mouvement réel d’une scène, et aussi par l’annihilation du plan serré, qui de même asphyxie l’espace nécessaire pour nous paraître comme appartenant au réel.

Cela me permet d’évoquer les scènes de violence, qui sont souvent sujettes à un montage sur-coupé qui tente de créerdes effets de style, et qui par définition s’enferme dans du style. On ressent cette envie de créer une horreur dans la violence par la caméra, ce qui est souvent vain, car la représentation dans l’espace de la violence est souvent peu respectée, ce qui crée une perdition du réel de l’action. Et c’est souvent dommage. Je pense par exemple à la scène où un Américain tue une prostituée et où la caméra décide de faire tout plein de choses mises en scéniques. Tout cela alors que l’horreur de la scène aurait pu découler d’un simple plan fixe. Le plan fixe aurait, de manière supplémentaire, traduit les clauses matérielles du réel (résistance de la femme), ce qui aurait incarné davantage la scène, tandis qu’elle paraît comme un simple passage du film ici. Dire pour dire, sans évoquer les clauses intéressantes du médium qui incarnent quelque chose de plus grand que le simple racontage.

Je pense que cela est simplement dû au fait que si l’œuvre ampute cet aspect lié au genre, c’est-à-dire du montage ultra sophistiqué, eh bien elle perd un peu sa connotation de film de genre. Car le film de genre repose légèrement sur une forme de mise en scène déjà définie. Donc si Tsui Hark annihile complètement cette phase pour en déduire quelque chose de plus subtil, de plus retravaillé et donc fin dans sa conception, cela risque de dénaturer le genre et de paraître trop auteuriste.

Enfin, je vais quand même dire un bon point lié au caractère de la violence : c’est la scène de fin. Je la trouve juste phénoménale tant elle symbolise à merveille l’abondance d’images violentes, ce qui paraît inhumain. Un bain de sang qui paraît des plus légitimes et des plus marquants, justement car il obéit à cette loi concernant les plans larges qui nous permettent la rationalité totale du caractère matériel de la violence sur les corps, et nous marque davantage.

De plus, ces scènes respectent tout de même le montage caractéristique, car les scènes sont tout de même très coupées, mais interagissent parfaitement avec le cadre aéré. La scène où Tan se fait flanquer une rouste par les Américains est d’ailleurs très réussie pour cela. On ressent réellement le ressenti matériel et impactant sur son corps, et donc on ressent l’intelligence de mise en scène derrière.

Voilà, c’est tout ce que j’avais à dire pour L’Enfer des armes. Je dois dire visionnage assez partagé, je dois mettre au clair ce qu’est réellement le film et où il est le meilleur. C’est pour cela que si je devais le revoir à l’avenir, cela se fera en visionnant sa version originale. Je verrai donc si une puissance supplémentaire émanera de l’œuvre.