Qui est le film ?

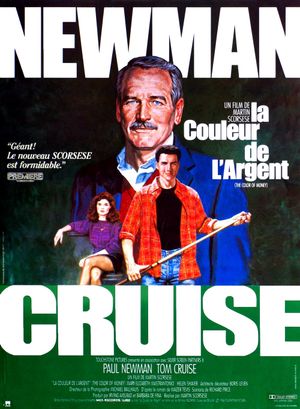

Quand Scorsese accepte de réaliser La Couleur de l’argent, il vient de tourner After Hours et s’apprête à enchaîner avec La Dernière Tentation du Christ. Le film arrive donc dans une période de transition, où il cherche à sortir du piège d’être enfermé dans ses récits de gangsters. C’est aussi une commande particulière : reprendre, vingt-cinq ans après, le personnage d’Eddie Felson, héros de The Hustler (Robert Rossen, 1961), interprété à nouveau par Paul Newman. Mais plutôt que de refaire un drame sportif, Scorsese inscrit ce personnage dans l’Amérique des années 80. En surface, l’histoire est simple : Eddie, ancien joueur de billard, rencontre Vincent (Tom Cruise), prodige arrogant qu’il entreprend de former. Mais le film promet davantage qu’une rivalité sportive : il interroge ce que signifie « gagner » dans un monde où le succès est devenu spectacle.

Que cherche-t-il à dire ?

Le projet de Scorsese est clair : mettre en tension deux conceptions de la performance. D’un côté, l’expérience maîtrisée d’Eddie, qui a appris la retenue et la discipline ; de l’autre, l’exubérance tapageuse de Vincent, incarnation d’une jeunesse qui se vit comme produit à vendre. Derrière cette confrontation, c’est toute une réflexion sur l’identité masculine, sur la marchandisation du talent et sur la valeur morale de la victoire qui s’esquisse. Ce que le film cherche à montrer, c’est que le billard n’est pas seulement un jeu d’adresse où l'ambition est d’ausculter une époque : comment un art ou un savoir-faire devient marchandise, et que reste-t-il d’un homme quand son talent est absorbé par l’économie du spectacle.

Par quels moyens ?

Scorsese ne se contente pas d’ajouter un chapitre à The Hustler. Eddie n’est plus le jeune chien fou de Rossen, mais un mentor qui cherche à se définir dans une Amérique transformée. La relation entre Eddie et Vincent a la structure du lien père-fils, mais perverti. Eddie façonne Vincent à la fois pour transmettre un savoir et pour retrouver une image de sa propre jeunesse. Former, ici, c’est manipuler : Eddie ne vend pas seulement une technique, il fabrique un produit. Cette ambiguïté nourrit le cœur du film : dans un contexte similaire, peut-on enseigner sans exploiter ?

Le film déploie une galerie de masculinités : l’homme d’expérience, le jeune prodige, le commerçant rusé. Mais toutes ont en commun la nécessité d’être vues, reconnues, monnayés. La virilité se mesure à la visibilité, au bruit qu’on fait. Scorsese montre comment la reconnaissance publique a remplacé l’accomplissement intime, et comment l’ego devient une marchandise parmi d’autres.

Chaque partie est filmée brillamment. Les travellings circulaires de Michael Ballhaus épousent la trajectoire des boules, transformant la table en scène, la poche en destin. Les sons (craie frottée, bille frappée, cliquetis) deviennent ponctuation dramatique.

Paul Newman incarne un homme dont le visage porte la mémoire de ses victoires passées. Son jeu, retenu et silencieux, est cadré de manière à laisser affleurer l’usure du temps. Tom Cruise, au contraire, est pur mouvement, sourire éclatant, appétit immédiat : incarnation de la célébrité naissante comme produit. Mary Elizabeth Mastrantonio apporte une contrepartie fragile mais essentielle : Carmen, personnage qui observe et révèle l’ambiguïté morale des deux hommes.

Où me situer ?

Je suis profondément admiratif de la rigueur avec laquelle Scorsese a fait de ce « film de commande » un miroir de son époque. Ce que j’admire le plus, c’est la manière dont il fait du billard un théâtre de chair et de craie, et non un simple sport filmé. Ma réserve tiendrait peut-être à la froideur relative du récit : à force d’être construit comme un dispositif moral et esthétique, le film tient parfois le spectateur à distance.

Quelle lecture en tirer ?

La Couleur de l’argent ne nous dit pas simplement comment on devient un champion. Il montre comment une société fabrique ses vainqueurs, les façonne comme des produits, les vend comme des images. Eddie et Vincent ne sont pas seulement maître et élève, ils incarnent deux âges d’une même logique : l’artisan qui cherche encore la vérité d’un geste, et le performer qui ne conçoit le jeu que comme spectacle. De cette confrontation naît une question qui dépasse le billard : qu’est-ce que cela signifie, « réussir » ? Le film invite à regarder autrement nos propres victoires à nous demander si elles nous définissent vraiment, ou si elles ne sont que le reflet marchand d’un monde qui transforme tout en marchandise.