Dès les premières minutes, La Grande Illusion semble baigner dans une lumière étrange, presque aqueuse, qui traverse chaque plan comme si Renoir avait cherché à filmer non pas la guerre mais le frisson qui précède toujours la séparation des êtres. Les murs des prisons, les uniformes, les hiérarchies militaires : tout cela pèse, mais jamais le film ne se laisse enfermer par ce cadre. Ce que l’on voit, au contraire, c’est la circulation obstinée de la vie, une manière d’habiter le monde même quand tout conspire à l’abréger. La caméra, souple et fraternelle, ne s’acharne pas sur les visages comme un scalpel mais les enveloppe, leur laissant le temps de respirer. Renoir filme les hommes comme on caresse une cicatrice : sans brutalité, mais avec cette certitude qu’il y a là une douleur qui ne s’effacera pas.

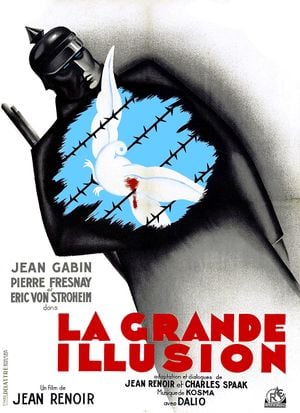

Dans cette respiration, les acteurs trouvent leur juste mesure. Gabin avance avec cette densité tellurique qui fait de lui un bloc de réalité au milieu de la fiction ; Fresnay glisse, plus fragile qu’il ne veut le laisser paraître, comme une silhouette aristocratique qui sait déjà que son monde se retire à l’horizon ; Stroheim, raide et mélancolique, incarne une noblesse figée dans son uniforme trop parfait, et c’est peut-être son regard, plus que ses mots, qui raconte la fin d’un monde. Rien n’est jamais forcé : une poignée de mains, un silence, une hésitation suffisent à déplacer tout le champ émotionnel d’une scène. Renoir dirige moins qu’il ne laisse advenir, et ce laisser-faire, ce relâchement calculé, donne au film son ton d’évidence miraculeuse.

Le miracle tient aussi à la manière dont l’espace se déploie. Les baraquements, les cours, les salons aristocratiques : autant de lieux qui ne sont pas décor mais matière vivante, traversée par la circulation des corps et des regards. Renoir ne filme pas un espace, il filme les lignes de force qui l’animent. Le plan, souvent ample, ne cherche pas à isoler mais à relier : ce qui compte, ce n’est pas l’individu solitaire, mais la fragile dentelle des relations humaines. Un mot échangé entre deux ennemis, un éclat de rire partagé dans l’attente d’une évasion, et soudain le champ s’élargit, comme si le cinéma lui-même devenait un art de l’hospitalité.

De là naît la force politique du film, qui n’a rien d’un manifeste. Renoir ne s’adresse pas au spectateur comme un tribun mais comme un compagnon de route. Il montre que la guerre, au fond, n’est qu’une organisation grotesque pour maintenir des frontières artificielles, et que les hommes, lorsqu’ils partagent une soupe ou une chanson, échappent déjà à cette mécanique. Mais jamais le film ne tombe dans l’angélisme. Il reste cette douleur sourde, ce constat que la fraternité est toujours menacée, toujours fragile. La scène de l’évasion, tendue comme une corde, ne célèbre pas l’héroïsme mais le risque, l’angoisse, la nécessité de partir même lorsque partir signifie laisser derrière soi une part de son humanité.

Le style de Renoir épouse ce mouvement. Il préfère les plans qui respirent aux coupes nerveuses, la lenteur à la démonstration. Certains spectateurs impatients pourraient y voir une complaisance, une certaine paresse à resserrer l’action. Mais cette nonchalance apparente est une ruse : elle nous oblige à habiter le temps du film comme on habiterait une chambre partagée, à prêter attention aux détails minuscules qui font la texture de la vie. Ainsi un travelling latéral, presque anodin, peut soudain révéler la hiérarchie des classes sociales ; un plan d’ensemble, en laissant cohabiter plusieurs actions simultanées, nous fait sentir que l’histoire se joue toujours à plusieurs voix. La Grande Illusion ne martèle pas son message, il le laisse se diffuser dans la circulation fluide du cadre.

La musique, rare et discrète, renforce ce sentiment d’évidence. Elle ne souligne pas, elle accompagne comme une brise. Le vrai rythme est ailleurs : dans le froissement des uniformes, le crissement de la neige, le silence d’un regard. Ce dépouillement sonore, cette économie du spectaculaire, confèrent au film une puissance intemporelle. Car ce qui résonne encore aujourd’hui, ce n’est pas un discours mais une émotion, une expérience sensible de la fragilité humaine.

Et si La Grande Illusion reste, près d’un siècle après sa sortie, un sommet du cinéma mondial, c’est peut-être parce qu’il a su unir le réalisme le plus concret et une forme de lyrisme discret. Le réalisme, c’est cette attention au moindre détail matériel, à la logique des espaces, à la vérité des corps. Le lyrisme, c’est la manière dont tout cela se transforme, sans effet de manche, en poème sur la fraternité et la perte. Renoir filme les hommes en guerre mais donne l’impression de filmer l’humanité au repos, comme si la caméra devinait ce que le conflit ne pourra jamais atteindre : ce désir irrépressible de lien.

La Grande Illusion n’est pas seulement un chef-d’œuvre : c’est une leçon de modestie adressée au cinéma lui-même. Il nous rappelle que l’art ne gagne rien à hurler quand un simple murmure suffit à bouleverser.