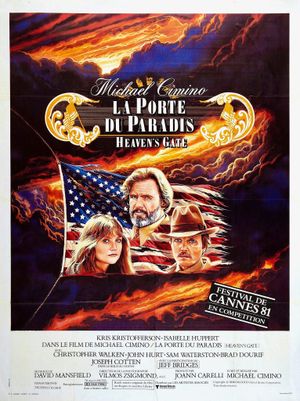

version française – 1981 - 2H30

1. point de vue esthétique : 10/10

Les montagnes rocheuses du Wyoming (ou du Montana où ça a été réellement tourné ?) servent de décor naturel comme nul autre paysage dans l’histoire du cinéma en couleur – à deux exceptions près : la campagne anglaise de Barry Lyndon et les vastes champs de blé au soleil couchant des Moissons du Ciel. La pellicule est extraordinaire, peinte délicatement comme un tableau naturaliste. La photographie est sublime : les cours d’eau du Midwest sont purs, la ville est grouillante de bonhommes au visage buriné et les drapeaux flottent dans le vent violent de l’hiver froid et sec. Les intérieurs des chalets en rondin chauffés au poêle à bois sont calmes et moelleux comme les grands lits dans lesquels les personnages (souvent ivres) du film piquent plusieurs sommes totalement réparateurs.

La bande-son douce et chaleureuse ainsi que les images passées au filtre sépia intensifient la sensation de nostalgie et de mélancolie qui accompagne le récit. La fumée : celle des trains, celle des cheminée, celle du tabac, apporte une touche éthérée à l’image. Impression renforcée par l’usage des rais d’une lumière matinale, vive et piquante s’immisçant à travers la fenêtre d’une maison en contre-jour ou d’un conifère pourtant déjà malmené par les activités humaines.

2. point de vue narratif : 6/10

Peut-on amputer un film de trois longues heures de récit sans payer le prix de sa cohérence ? Non. Quand plus de la moitié des images du montage original proposé par le réalisateur terminent à la poubelle, l’épaisseur de l’histoire passe au régime forcé. Et les ellipses induites par toutes ces coupes finissent par perdre le spectateur en route.

D’abord, le conflit politique. On saisit bien l’enjeu économique : les riches fermiers anglo-saxons ne veulent pas perdre le monopole de l’élevage au détriment des vigoureux migrants d’Europe de l’est. Alors, on accuse ces derniers de vol et d’anarchisme. L’homme de main du syndicat des éleveurs, Ned Champion, abat un présumé voleur de bœufs en plein équarrissage avant d’empêcher un autre larcin de bovin. Et c’est tout ce que l’on voit avant d’assister à la réunion de l’association des propriétaires de troupeaux qui décide de lister 125 noms de migrants condamnés à mort pour les motifs sus-cités. Les braves immigrés contre les méchants capitalistes : le récit ainsi simplifié tourne au pamphlet politique. Les versions longues (celle de 3h30 sortie initialement puis remontée en 2012, voire l’originale de 5h30 montrée aux exécutifs avant la première sortie en salle) permettent-elles de réunir les ingrédients d’une tragédie ayant pour racines la violence endémique, la démesure et la cupidité des habitants du Nouveau Monde ? Car c’est ce qu’on est amené à imaginer au début du film, avec ces scènes d’université à Harvard où l’on devine que ces brillants étudiants vont devenir des citoyens humanistes et engagés, pris au cœur des enjeux d’une nation à la construction complexe et sauvage. Sur ce plan, la version de 2h30 est très décevante.

Ensuite le récit amoureux. Ella Watson semble être en couple avec Ned Champion jusqu’à ce que Jim Averill, shérif au grand cœur, repasse par la région. Et voilà qu’elle couche avec lui aussi. OK, c’est peut-être une déformation professionnelle pour Madame Bordello, mais ce triangle amoureux a les contours mal dessinés. Le premier est impulsif et sec, le second et généreux et costaud. Les deux la demandent en mariage et se mettent sur la tronche. On sent malgré tout la possibilité d’une amitié entre les deux rivaux, mus par des objectifs similaires. Mais le filon est pauvre, à peine exploité, alors que cet angle aurait pu apporter une ampleur supplémentaire au récit.

On a finalement droit à un film hésitant entre drame, tragédie, romance et film de vengeance. En point d’orgue, le twist final laisse croire à une issue heureuse avant de fermer la porte à cette opportunité, comme s’il fallait gâcher jusqu’au bout ce matériau pourtant né pour accoucher d’un immense chef d’œuvre.