Étrange coïncidence cinématographique : en 2022, deux réalisateurs, l’un chilien, l’autre chinois, imaginent exactement la même scène fondatrice — un couple en voiture, une dispute, un enfant qu’on laisse sur le bas-côté pour « lui donner une leçon », et la punition qui se retourne, implacable. Quand les parents reviennent, l’enfant a disparu. À partir de ce point de rupture identique, Come Back Home et La Punition empruntent deux routes diamétralement opposées — l’une vers la neige et la culpabilité spectaculaire, l’autre vers l’intériorité nue et l’effondrement moral.

Chez Law Chi-Leung, le drame devient épopée de survie. Le décor : une montagne enneigée, des hélicoptères, des chiens de sauvetage, des larmes figées dans le froid. Le film avance comme une tragédie filmée par drone — un mélange de The Revenant et de soap familial, où la nature hostile fait office de tribunal cosmique. Tout y est glacé, y compris l’émotion, polie par le vernis du mélodrame et les effets numériques. Le cinéma de Hong Kong, dans sa veine commerciale, n’a jamais reculé devant le pathos ; ici, il l’enrobe d’une morale expiatoire : les parents fautifs devront mériter leur pardon à coups de tempêtes.

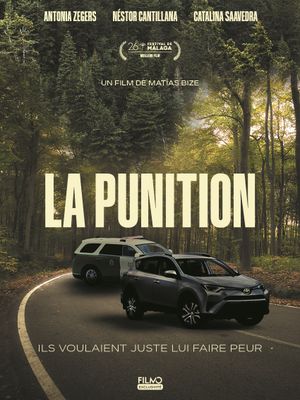

Chez Matías Bize, au contraire, la disparition de l’enfant se déroule dans un huis clos de culpabilité. Pas de neige ni de sauveteurs, seulement des visages qui se décomposent, des silences qui s’allongent, et la lente déchirure d’un couple. Bize, fidèle à sa manière (En la cama, La mémoire de l’eau), filme la tragédie à hauteur d’homme, sans hors-champ spectaculaire, sans musique rédemptrice. Le drame devient métaphysique : ce n’est plus un enfant qu’on perd, c’est la possibilité d’être deux.

Ainsi, les deux films, produits à des milliers de kilomètres de distance, racontent la même faute universelle : celle de croire qu’on peut punir sans conséquence. Mais là où le film chinois transforme cette culpabilité en récit d’action et de rédemption nationale, le film chilien la distille en poison intime, sans issue ni apaisement.

Le plus fascinant, c’est que cette ressemblance n’est pas due au plagiat, mais à une convergence morale de notre époque : dans un monde saturé d’autorité parentale anxieuse et de communication défaillante, le cinéma, qu’il soit d’Asie ou d’Amérique latine, en revient à la même fable primitive — perdre un enfant pour comprendre qu’on s’est perdu soi-même.