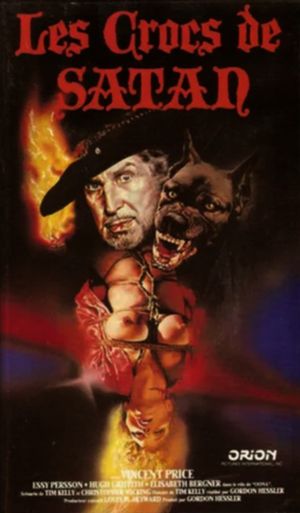

En dépit de la publicité américaine, le scénario n’a pas de rapport avec Edgar Poe, y compris avec le fragment de poème cité en ouverture. Les crocs de Satan, réalisé en 1970, fait partie de cette vague de films qui s’est engouffrée dans le sillon du succès du Grand Inquisiteur

de Michael Reeves sorti en 1968. Ici on retrouve en vedette le même Vincent Price dans un rôle proche de celui du film de Reeves, et même Hilary Dwyer qui interprétait le rôle de sa maîtresse (contrainte) alors qu’elle joue ici le rôle de sa femme, à moitié folle (il y a de quoi).

Mais Les crocs de Satan sont hélas bien loin du film de Reeves. Le suspense est quasi inexistant et le film mélange les genres de façon peu réussie et peu cohérente. Ainsi notre inquisiteur voit partout des sorcières là où il n’y en a pas et laisse filer au début du film la seule véritable ! Quant à cette dernière, elle est montrée tantôt comme une sorte de prêtresse druide agissant sur des éléments naturels, tantôt comme une sorcière invoquant Satan. Pour faire bonne mesure le scénario croit bon d’ajouter une sorte de loup-garou qui sera l’instrument de la vengeance de la sorcière / prêtresse : le masque utilisé est tellement mauvais que le réalisateur ne le filme que dans l’ombre.

On peut tout de même défendre un peu le film par son côté plaidoyer féministe : les femmes vivent clairement sous l’emprise d’un patriarcat particulièrement étouffant. Ce qui est particulièrement visible, non seulement dans toutes les pauvres villageoises accusées de sorcellerie pour un oui ou pour un non, mais surtout dans le cas de la femme même de l’inquisiteur que le machisme de son mari et même de son beau-fils ont fini par rendre folle. Le générique final enfonce le clou avec humour en classant les acteurs et les actrices, selon leurs rôles dans le film, dans trois catégories : ceux membres de l’« establishment », ceux appartenant au clan des sorcières (dont certains aspects appartiennent clairement aux mouvement hippie), et les villageois.

On peut souligner aussi une caméra très mobile et souvent porté à l’épaule ainsi que des prises de vue utilisant parfois des angles assez originaux, ce par quoi le film se démarque du classicisme propre aux productions de la Hammer.

Le film est disponible dans une belle copie en Blu-ray chez ESC et dans deux versions : la version distribuée en salle voulu par le producteur et le « director’s cut » voulu par le réalisateur. Curieusement, et une fois n’est pas coutume, la version salle m’a semblé plus cohérente que celle souhaitée par le réalisateur.