Boston, au début, est un instrument accordé à la colère et à la mémoire. La ville résonne d’un grave continu, fait de tuyaux rouillés, de façades à briques rouge et d’églises qui veillent comme des vigiles revêches. Dans ce paysage, Martin Scorsese déploie Les Infiltrés comme on ouvre un triptyque : trois panneaux qui ne se refermeront plus, car l’image s’y consume au rythme d’une angoisse presque liturgique. Les veines de la ville s’entrecroisent avec les lignes des destins, et le film, tel un vitrail inversé, propose une circulation du regard et du récit où chaque fragment renvoie à un autre, où chaque geste dévoile sa doublure. Rien n’est plus américain ici que cet héritage catholique, venu hanter l’espace public et secret, nourrir les voix off, dicter les raccords et la musicalité des coupes. La criminalité, la police, la politique locale, l’ascension sociale, le hasard, l’aveu et le mensonge : Scorsese en agence les figures dans un ballet de surfaces polies et de cavités opaques. L’art du cinéaste, soutenu par le montage de Thelma Schoonmaker et par la photographie de Michael Ballhaus, consiste à faire battre dans la même mesure une dramaturgie implacable et une errance nerveuse, une architecture du destin et un tremblement d’imprévu.

Les Infiltrés adapte Infernal Affairs sans en rechercher la simple équivalence. Au lieu de reproduire la géométrie parfaite du modèle hongkongais, Scorsese grossit l’image, l’étoffe, lui injecte la sève d’un feuilleton moral américain. Infernal Affairs avançait avec la précision d’un mécanisme d’horlogerie, faisant de chaque plan un cran dans un engrenage. Scorsese, lui, préfère les organes. Sa narration palpite, s’étire, s’embrase puis retombe, travaille la matière des corps, de la langue, des angles. Le film substitue au minimalisme abstrait de la version d’Andrew Lau et Alan Mak une densité romanesque où la texture des lieux – commissariats aux plafonds bas, appartements étroits, bars saturés de lumière jaune – participe du caractère. Cette dilatation n’efface pas la tension initiale. Elle la distribue autrement, par des expansions soudaines, par la cohabitation de la chronique et du piège, par la multiplication de micro-rituels : téléphone qui vibre dans la poche, écran reçu en plein champ, signal discret de rendez-vous inscrit sur une enveloppe, regard qui glisse et s’interrompt, se ravise et ment.

Dès la profération inaugurale de Frank Costello, Jack Nicholson impose une prosodie nihiliste qu’on dirait écrite dans l’acide. Les mots ne décrivent pas la ville, ils la sculptent. Ballhaus enregistre cette souveraineté par une lumière qui découpe le visage dans des pentes d’ombre, presque expressionnistes, tandis qu’un premier motif s’installe, celui de la verticalité. Scorsese filme les étages comme autant de strates morales. Les ascenseurs, les escaliers, les toits où l’on respire la vérité à la limite de l’asphyxie, tout renvoie à un mouvement d’élévation piégé, à une ascension qui n’est que l’autre nom de la chute. Le film travaille l’axe z plus que l’axe x. Les travellings transversaux y sont rares, les élévations constantes, et c’est par cette grammaire que la fatalité prend corps. Au terme du trajet, un ascenseur s’ouvre et délivre la balle. Le raccord son image se dilate d’un silence abrupt, puis le tumulte reprend, comme si la mort n’avait jamais fait que confirmer la loi rythmique du montage.

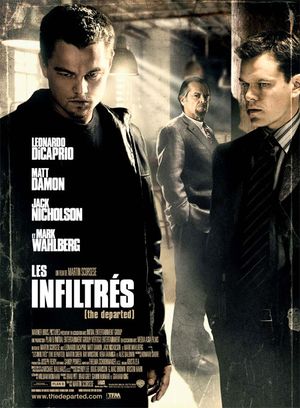

Au cœur, deux trajectoires qui se croisent sans se toucher vraiment. Dans la peau du flic infiltré chez les truands, Leonardo DiCaprio propose l’une de ses compositions les plus vibratiles. Le jeu – microtremblement des paupières, respiration retenue, diction coupée – réinvente le mot stress, et Schoonmaker vient le saisir par des ruptures de durée qui imitent un pouls déréglé. Billy Costigan est filmé en focales plus longues que la moyenne scorsesienne, léger écrasement de perspective qui isole la figure dans sa propre panique. En miroir, Matt Damon compose un Sullivan d’une clarté glaçante, masque de courtoisie administrative qui n’autorise la faille que sous forme de réflexe. La caméra l’aime au grand angle ; non pour le déformer mais pour l’inscrire dans l’architecture, dans ce State House aux lignes trop droites pour être innocentes. Le champ-contrechamp entre ces deux mondes n’a rien de symétrique. C’est un contrechamp de systèmes : celui du dehors, du pari, du métal, de la rue, et celui du dedans, du dossier, du bureau, de la filière. Entre eux, un troisième point de suture, Madolyn, que Vera Farmiga incarne avec une intensité retenue. Scorsese resserre ici deux fonctions d’Infernal Affairs en un seul personnage. Ce choix n’a pas seulement une utilité dramaturgique. Il matérialise l’idée d’une conscience partagée, d’un espace psychique commun où se réfractent les deux identités. Mais cette fusion impose au récit un coude explicatif qui affleure parfois, tant la charge symbolique assignée à Madolyn pèse sur son autonomie de figure. Cette légère pesanteur psychologique, l’actrice la traverse par une économie de gestes et une précision de timbre, jusqu’à faire de la confidence un plan de coupe à vif dans la mécanique du mensonge.

La photographie trace son réseau de signes. Ballhaus a choisi une palette où le jaune, le vert, certains rouges bruns composent une épidermique maladie de l’air. Dans les bureaux, la lumière artificielle ronge le blanc et le rend bilieux. Dans les bars, le contre-jour dessine des silhouettes aux bords lourds. Dans les scènes de rue, un gris presque aqueux enveloppe les façades, comme si la ville opérée n’avait plus de peau. Le dispositif n’est jamais décoratif. Il procède d’une logique : saturer l’espace d’un poison qui se transmet par les regards et par les écrans. La profondeur de champ est régulièrement réduite au profit d’une zone de netteté brève, technique et métaphore confondues, car le film est l’histoire d’hommes dont la vue se rétrécit à mesure qu’ils pensent voir plus clair. Lorsque Scorsese ouvre, à l’inverse, la profondeur, c’est pour signifier la possibilité momentanée d’une vérité. Ainsi sur les toits, où la ville entière, prise en légère contre-plongée, paraît offrir au mal une scène transcendante. Le hors-champ y devient une menace active : ce que la caméra ne montre pas n’est pas l’inconnu, c’est l’invisible déjà présent.

Le montage de Schoonmaker bâtit la respiration générale. Alternance de coupes franches et d’ellipses, il travaille la simultanéité comme une forme. Les séquences de filature, lorsque les deux infiltrés se cherchent sans se trouver, jouent sur la latence du plan. La coupe n’est pas simple ponctuation, elle est verdict. À plusieurs reprises, une scène culmine sur une image presque anodine, aussitôt dissoute, et le spectateur, pris dans cette scansion, apprend à lire les interstices. Les échangeurs de la narration sont sonores : sonneries, échos, bruits de pas dans un couloir, souffle dans un micro. L’intelligence de Scorsese tient à ce qu’il n’érige pas la vitesse en dogme. Il varie. Une fusillade est prise à la gorge par une série de coupes courtes; un face-à-face verbal s’installe en plans moyens d’une durée inhabituelle, s’autorisant de minimes glissements d’axe qui déplacent lentement le point de gravité. Si parfois la voltige du montage flirte avec l’excès, si une ironie musicale un peu appuyée vient alourdir l’instant, cette outrance même épouse la logique du film, qui cherche moins à épurer qu’à épancher. La grandeur de Scorsese, ici, n’est pas de maîtriser l’excès mais de l’orchestrer.

La musique est double. D’un côté, Howard Shore installe des nappes ténues, comme des lambeaux de psalmodie, souvent portées par des timbres celtiques qui relient le récit à une mémoire diasporique. De l’autre, les morceaux choisis, Rolling Stones en tête, imposent un contrechamp profane à la liturgie criminelle. Gimme Shelter revient comme un commentaire du destin américain, non pas hymne mais refrain meurtri, tandis que les rythmes martiaux et goguenards de I’m Shipping Up to Boston scandent la violence triviale d’un peuple en marche, une foule de supporters qui ignorent qu’elle applaudit son propre vertige. Une ballade plane, Comfortably Numb, poussé ici dans une version aux strates fantomatiques, accompagne moins une scène d’intimité qu’un moment d’égarement ; la chair devient écran, la caresse s’ouvre en brèche, le montage la coupe, et l’on comprend que le corps amoureux n’est qu’un funambule au-dessus du gouffre. Si l’agencement des morceaux paraît par endroits trop signifiant – Scorsese sait qu’il joue avec un patrimoine affectif et s’y autorise – leur insertion dans le découpage ne se contente jamais d’illustrer. Elle fracture la scène, la relance, redonne au temps son grain.

La direction d’acteurs est un chapitre en soi. Nicholson frôle le grotesque, l’embrasse parfois, mais l’ouvre sur une dimension totémique. Frank Costello, figure très librement inspirée du folklore bulgérien de Boston, avance avec la tranquille insolence de ceux qui ont compris qu’une ville peut être gouvernée par le théâtre. La canne, la main rouge, les éclats d’hystérie calculée : autant de signes qui construisent un fauve baroque. Que l’improvisation côtoie la surcharge n’est pas démenti; il arrive que le trait déborde, que le grotesque grignote l’effroi. Pourtant, cette marge est précieuse. Elle signale que la criminalité, chez Scorsese, ne relève pas seulement du réalisme sociologique. Elle est un rite carnavalesque, un pouvoir qui exhibe sa propre mascarade pour mieux s’imposer. DiCaprio, en contrepoint, se tient au bord de l’effacement. Il joue l’infiltré comme un corps en sursis, où chaque geste est une dépense de soi. Les scènes de violence, avec Ray Winstone témoin brutal, possèdent alors la sécheresse d’une notation clinique. Damon, lui, construit l’hypocrisie en continuum. Son sourire n’est pas un masque que l’on met et retire ; c’est un muscle durable, presque fatigant, et la manière dont il l’abandonne par instants – imperceptible chute des commissures – tient lieu de confession. Autour d’eux, Mark Wahlberg et Martin Sheen redistribuent la gamme d’une institution à deux faces. Dignam, tempête de jurons et d’intelligence tactique, est l’énergie brute du système ; Queenan, calme et tragicité, est sa gravité morale. Alec Baldwin joue la comédie du chef en surchauffe, sans jamais perdre le fil de l’efficacité narrative, et Ray Winstone, épaisseur de boucher, donne à Costello son bras infâme, l’ombre dure du mythe.

Scorsese travaille la topographie comme un auteur de roman policier connaissant ses rues. Le commissariat n’est pas seulement un décor ; c’est un instrument d’optique, traversé de couloirs en perspective courte qui permettent des surgissements, d’escaliers où l’amont et l’aval n’offrent pas le même sens. Les appartements, celui de Sullivan, celui de Madolyn, fonctionnent comme des nœuds acoustiques : on y entend la ville en sourdine, on y murmure, on y ment en chuintant, les téléphones renversent la hiérarchie entre la présence et le lointain. Les lieux criminels, bars, warehouses, arrière-salles, déposent leur teinte sur les visages. Il ne s’agit pas seulement d’ambiances. La scénographie est calculée pour multiplier les lignes de fuite, produire des axes diagonaux qui fendent le cadre, pour inscrire dans le plan la condition oblique des protagonistes. Au centre, un motif plastique se faufile, celui du X. Il revient sur les murs, au sol, en surimpression presque inconsciente, annonçant la mort comme un signe de voûte, rappel de la tradition du Scarface de Hawks que Scorsese n’a jamais cessé de méditer. Quand l’ascenseur s’ouvre sur le vide, l’œil, rétrospectivement, se souvient avoir vu l’algèbre funèbre des croisements.

La séquence du rooftop, pivot tragique, condense les principes de mise en scène. La hauteur objective l’espace, la ville se fait témoin, et l’air, enfin, manque. Le découpage alterne les positions, joue la réversibilité du danger, fait du vent un bruit blanc qui creuse le silence et rend plus tranchants les rares mots échangés. Les visages ne sont plus éclairés que par la lumière diffuse du ciel, qui uniformise et démasque. Puis le film retrouve le sol, et l’éthique n’a plus cours. La violence y est entièrement mécanique. Scorsese, qui sait filmer les allégories, choisit ici la mineralité de l’instant. La balle, la chute, la porte qui s’ouvre sur l’absurde. La crudité de ces gestes a souvent été commentée; elle n’est pas cynisme. Elle est la mesure d’un monde où l’identité ne s’obtient que par le passage à l’acte, où les signes accumulés, pistes et contrepistes, se résolvent dans l’éclair d’un geste final.

En regard d’Infernal Affairs, le film de Scorsese apparaît moins élégiaque et davantage historien. Là où le modèle hongkongais tend vers la parabole métaphysique – deux hommes, deux fonctions, une fatalité – Les Infiltrés inscrit les mêmes figures dans un système culturel. L’irlandité, la police de Boston, l’entrelacs de l’église, de la politique, du sport et des bars, transforment la symétrie initiale en réseau. L’élégance du montage chez Lau et Mak conférait aux événements une pureté d’énigme; Scorsese, lui, assume la boue. D’où la sensation d’un film plus long, plus épais, parfois erratique. Mais c’est précisément dans cette errance que se forme la dimension scorsesienne, cet art de faire surgir le tragique du détail trivial, d’un juron bien placé, d’un plan de coupe sur une chaussure, d’un profil dans le reflet d’une vitre de bureau. Si l’on regrette par instants l’épure du film-source, si l’on se dit que l’ultime symbole – un rat trottant sur une rambarde devant la coupole dorée – appuie un trait que le récit avait déjà gravé, l’on mesure aussitôt combien cette insistance appartient à la tradition américaine du signe. Ce rat n’est pas seulement un clin d’œil. Il est un autoportrait du film, animal urbain qui a appris à survivre au milieu des monuments.

Le texte, chez Scorsese, est partout. Dialogues ciselés, circulation d’argot, politesse de façade, protocole et sarcasme : la langue dessine les hiérarchies autant que les costumes. Wahlberg crache des lignes comme des balles, Damon polit la phrase comme une arme blanche, DiCaprio mâche les mots puis les déglutit d’un coup, Farmiga les pose avec une musique professionnelle qui cherche sa justesse humaine. La mise en scène sait écouter. Beaucoup de scènes sont construites sur la confiance faite au son. Micro ouvert, silence que l’on enregistre pour mieux piéger, souffle retenu à l’oreille d’un téléphone. À ce niveau, l’apport de Schoonmaker est capital. Elle module la durée des plans dialogués pour ménager des temps morts, qui n’en sont pas. Ce sont des poches d’air dans un film qui se vit comme apnée. L’exploit n’est pas de maintenir la tension, c’est de l’installer comme une qualité atmosphérique.

Le policier noir, l’infiltration, la taupe, tous ces mots appartiennent à un héritage. Scorsese joue la dissidence à l’intérieur du classicisme. On retrouve la leçon de Fuller, la furie de Lumet, l’ombre de Melville pour le goût du protocole, et au-delà de tout, la tradition américaine du film de gangsters comme chronique morale de la nation. Mais la forme n’est pas rétro. Les Infiltrés fait entrer le contemporain par la porte des écrans. Le téléphone portable n’est pas accessoire. C’est un personnage, avec ses lumières, ses vibrations, son information parcellaire, sa fausse intimité. Le film les filme frontalement, non pour céder à l’effet de mode, mais pour mesurer l’ampleur d’une mutation : l’écrit instantané comme triage moral. Quand Scorsese cadre un SMS en plein champ, il n’illustre pas une technicité, il expose un pacte. L’image devient la scène d’une décision, l’œil lit, choisit, tranche.

On a souvent dit que ce film offrit à Scorsese la reconnaissance académie qu’on lui refusait jusque-là. On pourrait s’en accommoder comme d’un détail de carrière. Il vaut mieux y voir l’aveu d’une évidence : Les Infiltrés est l’un des points d’équilibre les plus sûrs de son œuvre tardive, où l’instinct mythologique de Mean Streets et de Casino trouve à se marier avec une écriture dramaturgique d’une rigueur peu commune. La réussite tient à l’invention du mouvement juste, cette balistique du récit qui guide le regard d’un plan à l’autre, d’un niveau à l’autre, d’un mensonge à sa conséquence. Elle tient aussi à la persistance d’un imaginaire religieux enté sur le profane. Les crucifix ne donnent pas de leçon ; ils pèsent. La confession ne libère pas ; elle met en péril. Chez Scorsese, le sacré n’absout pas, il rappelle les dettes.

Reste la question morale. Que fait le film de ses morts, de ses trahisons, de son ironie finale, de ce justicier surgissant comme un deus ex machina en baskets ? Il accepte la sécheresse du destin. La violence n’y est pas horizon métaphysique, elle est la preuve que les systèmes fabriquent leur propre justice, toujours trop tard, toujours trop brutalement. Si la noirceur semble pousser l’ironie jusqu’à l’invraisemblable, c’est parce que Scorsese place le vraisemblable ailleurs, dans la densité des détails, la précision du geste policier, l’empathie pour la fatigue morale. L’exception, le coup de théâtre, l’accident grotesque aussi, sont accueillis comme des décharges de réel. On peut discuter ce choix, préférer l’économie du modèle hongkongais, sa logique de miroir, sa mélancolie plus pure. Mais le cinéma de Scorsese ne cherche pas la pureté. Il télécommande la boue, lui impose du style, lui soutire une forme. C’est ainsi que les plus belles scènes du film, celles où rien n’explose, où l’on respire mal, où un plan-séquence glisse le long d’un couloir gris jusqu’à une porte close, deviennent l’allégorie d’un art : faire sentir dans l’épaisseur des choses la possibilité d’un sens.

Les Infiltrés est une symphonie de mensonges vrais. Il embrasse sans honte l’exubérance et corrige ses embardées par une science du cadre, par un amour du profil et de la ligne d’horizon. L’influence d’Infernal Affairs n’est pas dissoute, elle est transformée, comme un thème repris en variation, plus longue, plus orageuse, plus charnelle. Les défauts qu’on lui reprochera – quelques signes trop lisibles, une inflexion psychologique qui alourdit Madolyn, des emphases musicales – sont les rides mêmes d’une œuvre qui assume son âge, c’est-à-dire sa volonté de tout rassembler. Qu’un rat traverse la dernière image n’invalide pas l’intelligence des précédentes; il la souligne d’un trait qui a la franchise d’un graffiti. Scorsese a toujours filmé contre la propreté des façades. Il ne cherche pas ici à les laver. Il les raye, pour que l’on voie derrière la brique, et même derrière la pierre, la fibre nerveuse des hommes.

On ferme le film comme on claque une porte que l’on sait condamnée à se rouvrir. Reste dans l’oreille une pulsation, mélange de bodhrán lointain, de sirène et de souffle. Reste, surtout, la sensation d’avoir traversé un labyrinthe où chaque couloir continue d’un œil à l’autre, où la ville n’a pas fini de parler et où les masques, par excès d’usage, suintent leur propre sang. Les Infiltrés n’explique pas l’Amérique, il la fait saigner par ses coutures. C’est moins un thriller qu’une étude au scalpel sur l’obligation d’être quelqu’un dans une communauté qui ne pardonne jamais à ceux qui s’essaient à être deux. Cette obligation, ce chant, ce vertige, Scorsese les inscrit dans la matière même du cinéma, et l’on comprend, une fois l’écran rendu au noir, que le film ne nous a pas seulement raconté un crime ; il nous a appris à voir la vérité comme un angle, un intervalle et un risque.