[Critique à lire après avoir vu le film]

Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi.

... dit le Christ dans l’Evangile de Matthieu (18, 8).

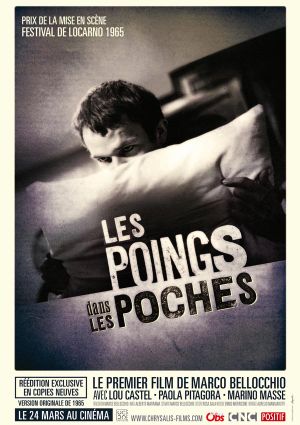

Comme le fameux Théorème de Pasolini, le premier film de Marco Bellocchio appelle à mes yeux une lecture christique. Les trois frères de la famille qui nous est montrée incarnent en effet trois dimensions du messie, traitées avec une approche psychanalytique. Subtilement, le cinéaste d’alors 26 ans relie cette allégorie à la menace fasciste. Le tout centré sur un thème : la folie. N’en jetez plus ! Miraculeusement, Bellocchio fait tenir tout cela ensemble, sans que la pâtisserie soit indigeste.

Augusto, le sauveur

L’absence du père pèse sur tout le long métrage. Une thématique que reprendra Bellocchio dans Vincere et Fais de beaux rêves. Augusto fait office de père de substitution. Il est le seul, d’ailleurs, qui ne va pas honorer le patriarche au cimetière. Seul être « normal » de la fratrie, donc en prise avec le monde extérieur, il est admiré par Giulia et Sandro, qui se reposent sur lui.

Mais cette dimension de sauveur est immédiatement subvertie par Bellocchio, comme critique de la bonne société. Cette société des gens intégrés qui laissent faire lâchement, celle qui rend possible le fascisme par son retrait. Augusto, en effet, ferme les yeux sur les meurtres commis : il s’oppose à sa mère aveugle en ceci que lui choisit de ne pas voir. Comme toujours, Bellocchio ne se montre toutefois pas manichéen, privilégiant l’approche psychanalytique : Augusto, dans son inconscient, souhaite se débarrasser de cette famille de fous qui lui pèse, mais ça ne se fait pas, son surmoi fait obstacle. Il laisse donc faire le sale boulot par son frère. Ainsi, lorsqu’il apprend que Sandro entend jeter sa voiture dans le ravin, il ne bouge pas. Au fait des pulsions de Sandro, il ne réagit à aucun des meurtres qui se succèdent. Cette figure est de loin la moins attachante de la fratrie, mais le cinéaste ne juge pas son personnage.

La normalité incarnée par le froid Augusto, c’est donc le monde extérieur. Il s’oppose dialectiquement à l’asile de fous que constitue l’appartement de la famille. Ce monde vaut-il mieux que l’autre ? La folie de Dieu est plus sage que les hommes, écrit Paul (Co 1, 18). Le monde « normal » est dépeint comme hypocrite (la délicieuse scène des enfants de chœur qui cabriolent gaiement dans le jardin en période de veille funéraire, les trois jeunes qui parlent derrière le dos de Sandro en haut du clocher) et vénal (l’ami de Sandro qui lui parle business en plein deuil, Augusto qui entend tirer profit des revues Pro Famiglia). Tout cela est montré avec une grande délicatesse, simplement suggéré.

S’agissant d’Augusto, évoquons le rapport pervers à la sexualité que le film donne à voir. Augusto ne parvient pas à faire l’amour à sa fiancée Lucia, celle-ci se refuse, là encore en raison des convenances. Par contre, aller voir des prostituées, ça se fait ! On se souvient que la seule liaison éventuellement sensuelle du Christ dans les Evangiles (qui fait bien sûr débat) est avec Marie-Madeleine, la prostituée. Bellocchio évoque ici les ravages de la religion catholique, prégnante en Italie, sur la sexualité.

Au chapitre des liens familiaux, le cinéaste n’hésite pas à montrer deux désirs incestueux : celui de Giulia envers Augusto (on note que Augusto prend sa sœur en voiture sur le bord de la route, comme les prostituées) et celui, plus explicite, de Sandro pour sa sœur. La folie n’a aucun tabou, c’est ce qui la caractérise.

Alessandro, le glaive

Le Christ n’est pas qu’un sauveur, c’est aussi un révolutionnaire. Matthieu 10, 34 :

Je ne suis pas venu porter la paix, mais le glaive.

La menace de l’ordre établi n'est-elle pas la raison de sa crucifixion ? Lorsqu'il brûle symboliquement les Pro Famiglia ("pour la famille") avec Giulia, on pense encore au Christ, invitant à rejeter toute notion de famille pour le suivre. Comme Rimbaud, autre figure christique dont le poème Ma bohème a inspiré le titre du film, Alessandro est un être viscéralement subversif.

Ce glaive, c’est donc lui, qu'on nomme parfois Ale, parfois Sandro. Un être divisé donc ! Partagé entre Eros (son amour secret pour sa sœur, pour laquelle il écrit des poèmes) et Thanatos (une pulsion de mort qui va prendre le dessus). Il est le personnage principal du film. En 66, date de sortie du film, l’ancien monde est contesté, le bouillonnement de 68 couve déjà. Les pulsions en roue libre d’Alessandro se heurtent à la normalité incarnée par Augusto. Le jeune frère conteste l’ordre établi : il commence par changer les notes sur le bulletin de son élève, puis lui fait carrément renverser de l’encre dessus pour qu’il soit illisible. En une scène, tout est dit.

Comme le royaume du Christ, celui de Sandro n’est pas de ce monde : à chaque fois qu’il tente de s’y acculturer il échoue tragiquement. Ainsi il rate le permis pour une stupide histoire de clignotant, échoue à monter son projet animalier, va voir la même prostituée qu’Augusto en se faisant bien signifier qu’il ne sait pas aussi bien y faire. Lors d’une soirée dansante, alors qu’une jeune fille, attirée par son étrangeté, n’a d’yeux que pour lui, il la laisse repartir impuissant. Ces tentatives malheureuses sont touchantes, jusqu’au climax final, grandiose sur La Traviata : la tenue de la soprano s’éternise en une tension insupportable, alors que Sandro se débat au sol, bras en croix, figure christique.

Comme Augusto l’est des conventions sociales, Sandro est prisonnier de deux obsessions.

Il y a celle de débarrasser son grand frère du boulet que constitue cette famille. Le Christ était réputé savoir lire en autrui : Sandro lit dans l’inconscient d’Augusto, il se fait le bras armé de son « ça ». Eliminer les faibles, ici les aveugles ou les débiles : un eugénisme qui raconte la peste brune, et Bellocchio suggère clairement que la bonne société a laissé ses pulsions mortifères s'extérioriser à travers l'expérience fasciste.

Sandro, se faisant Antichrist, va donc tuer. Lentement. Les deux meurtres n’auront rien d’impulsif : la mère est amenée tranquillement au bord du ravin et tombe d’elle-même ; Leone est drogué dans son bain, une légère poussée suffit à le noyer. La scène est superbe, avec ces pieds qui remontent et le lent travelling sur ses jambes pour exprimer la rigidité cadavérique à venir. Une horreur soigneusement pensée, méticuleusement réalisée.

Lorsque impulsion il y a chez Alessandro, c’est toujours sur le mode du jeu. Par deux fois : lorsqu’il agresse sa sœur à table, la rixe finissant en rire ; et lorsqu’il fait la course avec une autre voiture sur la route de montagne. Accélération subite du rythme, qui traduit l’instabilité intérieure du jeune Ale.

L’autre obsession, c’est le désir qu’il éprouve pour la belle Giulia. Une statue grecque : alors que Sandro et Leone sont victimes de crises d’épilepsie, Giulia serait plutôt en proie à la catalepsie. Si elle ne réagit pas, ce n’est pas comme Augusto par lâcheté mais parce que sa famille constitue tout son monde : comme Ale, elle n’a pas accès aux convenances. Le plan américain du frère et de la sœur devant le cercueil est très beau, auquel succède un autre, vu cette fois du cercueil. Bellocchio, peintre de formation, sait composer un plan, son premier film en fait la démonstration : cf. par exemple les plans sur le pont, celui aussi où Giulia et Leone, au premier plan, laissent partir Sandro et Augusto vers une fête de laquelle ils sont exclus...

Cette beauté inaccessible hante le jeune Ale : il guette fébrilement des yeux l’échange que celle-ci a avec Augusto à travers une porte de verre. Comme il n’ose l’approcher, il le fait par procuration : en utilisant un jeune écolier (la scène est troublante) ou en fréquentant une prostituée (la même que son frère Augusto, ce qui complexifie encore un peu le désir incestueux).

Les interprètes, Lou Castel et Paola Pitagora, concourent grandement à la réussite du film : ils sont tous deux d’une beauté et d’une expressivité assez fascinante.

Leone, l’agneau

Leone, c’est la dimension sacrificielle du Christ. Bresson a beaucoup développé cette dimension-là, avec ses chefs d’œuvre, Mouchette et Au hasard Balthazar. Il est l’être innocent, sans défense. Celui qui ne participe pas au feu de joie de Giulia et Ale lorsqu’ils brûlent tout souvenir de leur mère (et l’on pense aux autodafés du fascisme), se contentant d’essayer d’en sauver quelques restes. Une présence discrète mais indispensable : lorsqu’elle constate sa mort, Giulia ne reste pas sans réaction puisqu’on a touché à la fratrie, dont l’équilibre est vital. Elle tombe dans l’escalier.

Peu à dire sur ce personnage puisque Bellocchio la voulu effacé, exprimant une autre valeur portée par le Christ, l’humilité.

En conclusion…

Ce prisme d'analyse n'est qu'un parmi d'autres. On aurait pu aussi évoquer Les Frères Karamazov, le chef d'oeuvre de Dostoïevski. Le froid Ivan étant ici Augusto, le bouillonnant et imprévisible Dmitri notre Alessandro, le pur Aliocha enfin prenant les traits de Leone. Les crises d'épilepsie de deux des frères renvoient au grand écrivain russe, étayant le rapprochement (et la figure du Christ hante aussi les pages du roman de Dostoïevski).

C'est dire si le film est fécond, comme presque tout ce que j'ai vu jusqu'ici du cinéaste italien. Ravage des dérèglements psychiques, liens intrafamiliaux, menace fasciste sur la société, emprise de la religion, lecture psychanalytique : autant d’obsessions que Bellocchio va développer tout au long de sa carrière, imposant un univers singulier, marque des grands cinéastes. Les thèmes de la folie et de l'inceste refoulé, en particulier, seront développés dans Le saut dans le vide, l’un de mes Bellocchio préférés. On y retrouvera cet appartement filmé comme un lieu clos, une prison. Cadrage d’étroits couloirs, travellings le long des cloisons, utilisation des miroirs où chacun observe son double schizophrénique. Les repas, aussi, filmés à ras de nappe, sont les moments où la folie s’exprime : un chat vient manger dans l’assiette de la mère aveugle, cette simple image traduit un dérèglement. On pense parfois à Buñuel.

Mais Marco Bellocchio, depuis, est devenu sa propre référence. Dès son premier film, tout était en germe.

7,5