Une route poudreuse se déroule comme une cicatrice dans le paysage, le ciel pèse bas, et une silhouette solitaire fend l’horizon. Rien n’est encore dit, mais tout est déjà là : la fatigue d’un pays meurtri, le désarroi d’une génération, l’écho d’un rêve américain ébréché. Les Raisins de la colère ne s’ouvre pas comme une fiction, mais comme un souvenir collectif gravé dans la rétine. John Ford, qui savait plus que quiconque que la vérité du cinéma se niche dans la simplicité d’un geste, s’empare de la matière brute de Steinbeck pour en faire une fresque dont l’ampleur se déploie dans le silence autant que dans les mots. La caméra, loin d’observer à distance, se fond dans la marche hésitante de Tom Joad, comme si elle partageait sa poussière et ses haltes, sa lassitude et sa ténacité.

Il faut voir comment Gregg Toland, alchimiste de la lumière, façonne ce monde. Le noir et blanc n’est pas ici un choix esthétique, mais une nécessité organique : il capte la sécheresse d’un champ abandonné, le craquèlement d’un mur, la ride qui fend un visage, et les érige en motifs universels. La lumière semble naître de l’intérieur des êtres, se heurter à leurs ombres, puis se perdre dans la matière du sol. Toland ne photographie pas seulement, il révèle, comme si chaque grain de poussière portait en lui la mémoire de la terre. Les visages deviennent des paysages, et les paysages, des visages où se lisent la faim, la fatigue et, parfois, une obstination lumineuse.

Ford filme avec une lenteur qui n’a rien de l’atermoiement. Chaque plan est pensé comme un battement de cœur, chaque respiration du récit épouse le pas de ses personnages. Les mouvements de caméra, d’une rare économie, prennent la densité d’événements. Un travelling accompagnant le camion bringuebalant des Joad sur la route n’est pas seulement un déplacement dans l’espace : c’est le glissement d’une vie vers un avenir incertain, le roulement obstiné de la nécessité. Cette économie formelle donne au film une intensité hypnotique. Là où Steinbeck déployait de longues digressions lyriques, Ford choisit de condenser dans un geste, un regard, ou un silence la charge politique et émotionnelle de pages entières.

Rien n’est jamais frontal. La colère du titre n’éclate pas en cris ou en harangues, elle s’installe comme une fièvre lente, tapie dans les interstices de l’action. Un enfant fixe le vide d’une assiette, un homme s’éloigne sans un mot après avoir perdu son emploi, une file d’ouvriers attend devant une barrière qui ne s’ouvrira pas. Ford filme ces instants sans souligner, persuadé que l’indignation véritable naît du constat nu, sans surcharge. S’il atténue la radicalité politique explicite du roman, il en conserve l’ossature morale, et la transpose dans un langage visuel où le symbole se cache dans l’ordinaire.

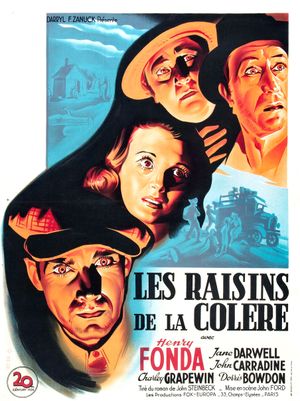

La route vers la Californie, avec ses haltes et ses départs, prend des allures de procession laïque. Chaque nuit passée au bord du chemin, chaque geste partagé autour d’un maigre repas devient une étape rituelle. Les visages filmés de près révèlent non seulement l’usure physique mais une profondeur intérieure. Henry Fonda, silhouette mince et regard limpide, incarne Tom Joad avec une retenue qui confine à l’épure. Son jeu n’appuie jamais, il laisse au spectateur la liberté de lire les pensées qui se forment derrière ses yeux. Jane Darwell, en Ma Joad, impose une présence presque mythologique : elle n’est pas seulement le pilier de la famille, mais le socle moral du récit, celle qui, dans le chaos, tient le fil invisible de la dignité. Ford la filme souvent dans des moments de suspension, comme dans cette scène où, seule dans la cuisine, elle contemple les murs qu’elle va quitter. Aucun effet, aucune musique envahissante : juste une femme immobile, et l’histoire entière qui se devine derrière ses traits.

La musique d’Alfred Newman, discrète, se glisse dans les images comme une brume. Elle ne cherche pas à dicter l’émotion, mais à l’accompagner, telle une respiration supplémentaire. Les motifs, parfois proches des complaintes folk, s’intègrent si bien au tissu du film qu’ils semblent naître du bruissement des champs ou du frottement des pneus sur le gravier.

Il y a dans Les Raisins de la colère cette alliance rare du concret et du mythique. On croit d’abord voir un document sur les migrations intérieures provoquées par le Dust Bowl, mais peu à peu, l’histoire des Joad se détache du simple contexte pour devenir parabole. Dans le roman, Steinbeck insérait des chapitres où la voix narrative s’élargissait à l’ensemble des migrants, comme une chronique biblique. Ford, lui, traduit ces moments en images collectives : un plan sur une file interminable de camions fatigués, un champ traversé par des silhouettes ployant sous des ballots. Une poignée de secondes suffit à condenser la gravité d’un chapitre.

Et pourtant, rien n’est figé dans la monumentalité. La force du film tient à sa capacité à laisser place au doute, à l’inachèvement. L’ultime monologue de Tom Joad, où il affirme qu’il sera toujours là, « là où des gens auront faim, là où on se bat », ouvre le récit plutôt qu’il ne le conclut. On quitte les personnages sur une route qui se prolonge hors champ, comme si leur marche continuait dans l’imaginaire du spectateur. Cette absence de clôture définitive donne au film une résonance qui déborde son cadre historique et le fait dialoguer avec chaque époque où l’exil, la précarité et la résistance se rejouent.

Revu aujourd’hui, le film ne s’est pas émoussé. Le noir et blanc, loin de le reléguer dans le passé, lui confère une densité intemporelle. Ses images semblent taillées dans la mémoire elle-même, prêtes à resurgir à chaque nouvelle crise. Ford filme la poussière, mais il filme surtout la lumière qui la traverse, cette lumière mince et obstinée qui tient debout ceux que tout voudrait abattre. On ne voit pas seulement l’histoire d’une famille déracinée : on assiste à un traité visuel sur la persistance des êtres, sur la noblesse infime des gestes qui refusent de céder.

Et lorsque le dernier plan s’efface, on garde en soi plus qu’un souvenir : une sensation presque physique, celle d’avoir marché aux côtés des Joad, d’avoir partagé leur maigre pain, d’avoir senti la poussière se coller à la peau. Alors, quelque part au bord d’une route déserte, dans le grincement d’un camion qui repart, on entend encore ce souffle obstiné qui porte le film depuis plus de huit décennies — ce souffle qui dit que la dignité, tant qu’elle trouve un regard pour la reconnaître, ne meurt jamais.