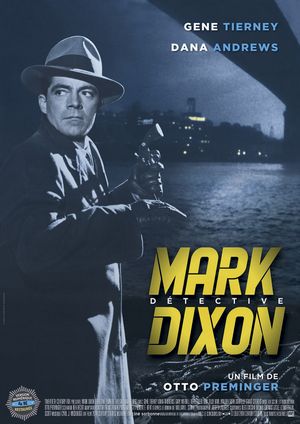

Les hommes forts existent-ils ? Quelques années après la guerre, en plein vogue néo-réaliste aux États-Unis, Preminger répond par la négative avec Where the Sidewalk Ends. Mark Dixon (Dana Andrews) est un flic hard boiled comme le roman noir en a produit des dizaines, mais sa violence est une tare incontrôlée : fils honteux de malfrat, il tue, par accident, Kenneth Paine, un ancien marine reconverti dans le banditisme. Pris dans les rets d'un mensonge qui n'en finit plus, Dixon devient alors le maître d'œuvre d'une vaste mise en scène (maquiller le meurtre en disparition, multiplier les interrogatoires sur la « cavale » du défunt) dont il est le démiurge secret.

Comme Lydecker dans Laura, comme Steven dans Bunny Lake a disparu, Dixon est un manipulateur : toujours à l'arrière-plan, à la pointe d'un triangle composé par ses collègues crédules et les proches de sa victime, l'inspecteur fait face au spectateur, le visage crispé et l'œil inquiet. Ce face à face est reconduit tout au long du film comme la manifestation de son honnêteté morale, comme si le personnage, face au quatrième mur de l'écran, en appelait à la miséricorde d'un public élevé au statut de juge, pour lui déceler une dernière part de bonté. Rien de surprenant à ce que la scène de son aveu se déroule dans un gros plan fixe, que perce par instant le regard-caméra de Dana Andrews, dans l'un de ses plus beaux rôles.

Car contrairement aux autres démiurges du cinéma de Preminger, Dixon est aussi metteur en scène faillible, médiocre, puisque son idéal ne se situe dans la construction d'un plan machiavélique, mais dans la promesse d'une autre vie, entrouverte par le personnage de Morgan Taylor (Gene Tierney), la compagne de l'homme qu'il a tué. À ses côtés, Dixon acquiert une stature de bon samaritain et endosse le rôle délaissé par l'ancien mari, devenu violent et joueur au retour du front. Après avoir endossé son costume le soir du meurtre pour tromper la police, Dixon devient peu à peu Paine lui-même, réduisant a minima la différence entre l'homme de loi et le criminel. En avance sur son temps, Preminger annonce la thématique de l'ambiguïté morale des forces de l'ordre, au cœur du cinéma policier américain des années 70. C'est pour illustrer ce principe de gémellité que Preminger s'avère le plus inspiré, rejouant des séquences d'un bout à l'autre du film (la confrontation Dixon/Paine se reconfigure lors du finale opposant le mafieux Scalese à Dixon). Le flics et les voyous ont en partage une conscience partagée du tragique de l'existence, l'espace urbain ressemblant à une vaste prison à ciel ouvert où chacun est en liberté provisoire.