Après un détour forcé par Paris (Love and Bruises), Lou Ye a enfin pu revenir tourner en Chine. Et il en a des choses à nous raconter. Peut-être même un peu trop, mais au fond, qu’importe, tant cet objet filmique a quelque chose de bouleversant. On est bien ici devant ce que Truffaut appelait « un grand film malade » et c’est cruellement passionnant.

Un petit retour en arrière s’impose. Lou Ye est ce réalisateur qui a osé évoquer les évènements du printemps 1989 et le massacre de Tian An Men dans son Summer Palace (on préfère oublier le titre français Une Jeunesse chinoise), tout en pollen et en romantisme désenchanté. Prétextant une présence trop importante de scènes érotiques, le gouvernement censure le film, et le déjà controversé réalisateur de Suzhou Rivers se retrouve avec une interdiction de filmer sur le territoire pendant cinq ans. Mais, à Nanjing, il tourne ses Nuits d’ivresse printanières. Il nous y parle d’adultère, de couples qui se font et se défont, de femmes délaissées et jalouses, et, surtout, il nous en parle avec une mélancolie brute et renversante. C’est aussi l’homosexualité en Chine qu’il évoque, et cela lui vaut une fois de plus les foudres du gouvernement. Mais ce film sous le manteau avait un parfum de clandestinité, et, évidemment, de liberté. Bouleversant : prix du scénario à Cannes en 2009 quand il aurait peut-être fallu celui de la mise en scène.

La France, toujours aussi friande de dissidents, l’accueille pour son prochain film, et nous voilà avec Love and Bruises, où Tahar Rahim vit une histoire d’amour passionnée et violente avec une belle immigrée chinoise. Ce film mineur, dont le réalisateur parle avec peu d’enthousiasme, n’est qu’une étape, presque pour passer le temps. Non, ce qu’il veut nous raconter, c’est la Chine moderne, qu’il observe de ville en ville depuis ses débuts.

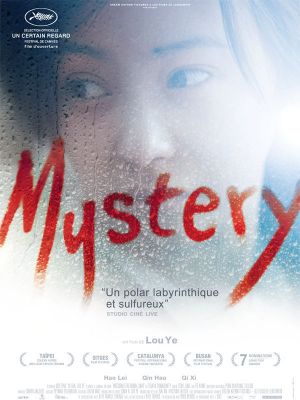

Cette fois, il s’envole pour Wuhan. Cette ville qui a connu un phénoménal développement économique grâce à l’industrie automobile (Peugeot y a notamment implanté des usines), on la découvre à la hauteur de ces grands immeubles résidentiels et impersonnels. Mais c’est d’abord par une scène d’accident spectaculaire, dans une mise en scène qui prend en compte tout ce que le cinéma coréen nous a apporté de révolutions, que s’ouvre le film. On pense alors immédiatement à cette triste affaire, qui a eu lieu en 2011, où une vidéo de surveillance nous fait assister à un accident de voiture, à Canton, où le conducteur, non seulement prend la fuite, mais écrase une deuxième fois la fillette afin de s’assurer de sa mort et donc payer moins cher sa faute. Cette première scène qui repose sur une mémoire collective, constitue un véritable prologue, et va hanter tout le film. Tous les thèmes qui seront abordés semblent déjà présents : les conducteurs sont jeunes et visiblement riches, emblèmes de cette nouvelle classe sociale qui se développe en Chine, et qui sera celle d’une partie des héros. La scène sera le nœud de cette tragédie, et c’est par sa répétition qu’on verra enfin toutes les ficelles de l’intrigue se nouer. Et la pluie, qui inonde ce prologue, hantera elle aussi la bande sonore de l’ensemble film. C’est aussi la partie « polar » du film qui démarre, même si elle est aussi, malheureusement, la moins réussie.

Car Lou Ye a bien trop de chose à dire, raconter, prouver. Le plus romantique et mélancolique des réalisateurs de la 6e génération chinoise (Jia Zhangke, Wang Ping) tombe ici d’avantage dans la colère. Une colère compréhensible, contre un pays qui sombre dans l’individualisme et le consumérisme et où plus rien ne semble pouvoir arrêter la soif de réussite d’une génération qui ne veut pas vivre comme ses parents. Mais là où Lou Ye fait preuve de finesse, en nous racontant tout cela à travers une histoire d’adultère et de mensonges qui se découvrent, il tombe en revanche dans les stéréotypes et la lourdeur pour développer son intrigue policière.

Car il y avait peut-être deux films à faire. Le premier est bouleversant et remarquable, puisqu’il est à la fois dans la continuité de l’œuvre de Lou Ye (Nuits d’ivresse printanière) mais marque aussi une évolution dans son style. La découverte de la double et même triple vie de son mari Yong Zhao par Lu Jie est filmée comme un polar très tendu. La scène où elle l’aperçoit avec une autre femme à travers la vitre d’un café est d’une force émotionnelle sidérante, mais correspond aussi aux codes du thriller. La formidable actrice, habituée du réalisateur, compose une héroïne qui pourrait être Hitchcockienne, manipulatrice et pleine de facettes, volontaire et fragile. L’autre personnage féminin est inquiétant et participe bien au climat étrange de cette affaire qui subira plusieurs retournements de situation. Mais cette histoire très sombre de drame amoureux nous parle aussi très bien de cette nouvelle société qui émerge en Chine, très loin des valeurs de ses aînés. Cela passe très simplement par une inscription sociale très précise, avec un jeu sur les vêtements, les intérieurs, la présence des voitures (le symbole de réussite et d’émancipation .qui empoisonne l’air des grandes villes). Quel besoin alors de souligner ce que cette intrigue déjà lourde de double sens et de métaphores nous dit déjà si bien ?

Vous pouvez retrouver la critique complète sur mon blog, http://ombreselectriques.wordpress.com/