On parle souvent du moindre effort comme pouvant être à la base d’une loi qui permet d’arriver avec d’autant plus de plaisir à ses fins qu’on aura passé le moins de temps possible à mettre en oeuvre les moyens pour y parvenir, mais ne faudrait-il pas, pour respecter l’équilibre, que soit autant loué un penchant quasi inverse qu’on pourrait nommer la loi du risque maximal ? Car si en art la première ne manque pas de provoquer l’admiration des plus paresseux d’entre nous, presque réconfortés de voir que parfois la roublardise peut faire illusion, la seconde en revanche parle aux plus intrépides, ceux qui savent depuis belle lurette qu’à vaincre sans péril on triomphe sans gloire, si tant est déjà qu’on ne soit pas tué avant d’arriver au bout de la partie…

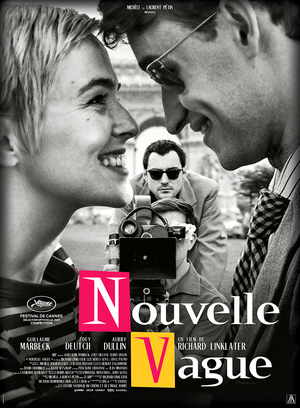

Je ne suis pas sûr qu’en sortant de la salle, pourtant, les contempteurs de Nouvelle Vague (et ils semblent être une bonne palanquée) reconnaissent au moins à Linklater le mérite d’avoir accumulé toutes les bonnes raisons de rater son coup. On dirait plutôt qu’à leurs yeux cela ne représente qu’une série de circonstances aggravantes ! Les mêmes qui il y a 400 ans auraient dit en sortant d’un Corneille "ah si au moins ce n’était pas en alexandrins”, s’en donnent ici à coeur joie : ah si au moins ce n’était pas en noir et blanc, si au moins c’était filmé en 1:37 et pas en 4/3, si au moins les comédiens ne cherchaient pas à imiter leurs modèles, si au moins il y avait une histoire, si au moins la reconstitution n’était pas tatillone et les faits fidèles et les citations exactes, si au moins la chronologie n’était pas scrupuleusement respectée, si au moins il y avait du jazz, ou des jump cut, ou des regards caméra, si au moins il y avait des stars connues, si au moins ça n’avait pas duré plus que l’original, si au moins il n'y avait pas tout ce name dropping, et j’en passe. Jusqu’au reproche principal : si au moins ça ne parlait pas d’A bout de souffle ! suprême argument aussi bien pour les thuriféraires du Maitre (“mais à quoi bon” lâchent-ils avec un brin de condescendance) que pour ceux qui le poursuivent d’une haine aussi imperturbable que stérile (à moins d’être très masochistes, ou d’êtres mus par une impérieuse envie d’avoir coute que coute raison, ceux là n’ont pas dû aller voir le film mais peuvent d’autant plus dire eux aussi “mais à quoi bon ?”).

Seulement voilà, d’après la loi du risque maximal, c’est justement de suivre avec tant d’insouciance cette ligne de crête qui peut assurer, parfois, les vertiges les plus enivrants. Et oui, en ce qui me concerne (essayant sans doute d’être un peu plus intrépide pour devenir un peu moins paresseux) c’est précisément parce qu’il traite d’un de mes films préférés en appliquant des principes diamétralement opposés à tout ce qui fait sa force et son originalité, que Linklater me charme et m'éblouit. Comme le dit Jean-Luc de sa voix trainante et sourde, faire un film c’est capturer par surprise le réel dans toute sa réalité, et à ce petit jeu là tous les coups sont permis. Non seulement Linklater fait le pari de mettre ce combat au centre de son propre film, comme un miroir face à un autre miroir, mais élégance suprême il ne s'autorise pas à utiliser les mêmes ruses que son inspirateur. Pour l’un tout doit être spontané pour juguler l’artifice, alors par contre coup pour l’autre tout sera artifice pour faire apparaître sous nos yeux émerveillé… la spontanéité. C'est qu'un menteur qui ment finit toujours par dire la vérité.