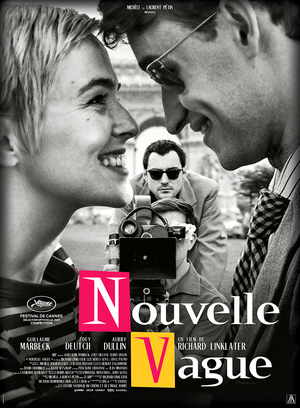

Si Godard était en vie, il aurait sûrement détesté ce film. Comme Le Redoutable, qu’il avait qualifié d’idée stupide. En effet, Linklater fait un peu l’inverse du chantre de la Nouvelle Vague : en cherchant à lui rendre hommage, il pousse très loin la réflexion et la préparation de son projet. Tourné en noir et blanc, au format 4:3, avec des acteurs volontairement débutants (sauf Zoey Deutch, comme un miroir de Jean Seberg), Nouvelle vague s’applique. Répliques visiblement peu répétées… mais en réalité sans doute énormément. Costumes et décors très pensés pour coller à l’époque, reconstitution rigoureuse à tous les étages.

Le film est très conscient de lui-même et de l’effet qu’il veut produire. Au-delà du tournage d’À bout de souffle, il aligne les figures de la Nouvelle Vague comme des vignettes Panini, avec arrêt sur image et nom en surimpression. Tout ça finit par faire très artificiel.

Heureusement, le film regorge de petites phrases humoristiques et de scènes cocasses, souvent portées par Belmondo, Godard ou l’incroyable cameraman Raoul (mon favori). Le film tient du badinage nostalgique, comme si tout était simple, immédiat, novateur. Alors qu’en toute évidence, tout est pensé, construit, imité. Paradoxalement, Boyhood, Before Sunrise ou même Slacker étaient beaucoup plus proches de l’esprit Nouvelle Vague que ce dernier film de Linklater.

Nouvelle vague ne fait finalement que rejouer ce qu’on sait déjà du tournage. Il le fait très bien, oui, grâce à d’excellents costumes et décors, et au dénichage assez fou d’Aubry Dullin en Belmondo cabotin, et Guillaume Marneck en Godard arrogant. Mais malgré tout ce soin, le film reste une figure de cire muséale, une jolie poupée creuse.