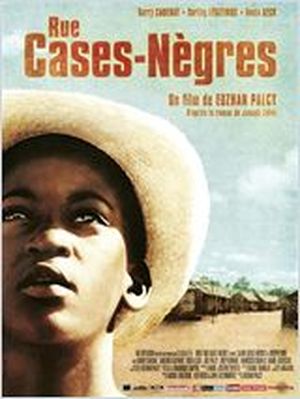

Rue Cases-Nègres est de ces films qui semblent lutter contre l’érosion du temps : quarante ans après sa sortie, il conserve une fraîcheur, une précision et une intelligence de mise en scène qui lui confèrent une puissance intacte.

Euzhan Palcy signe un premier long-métrage d’une maîtrise étonnante. Ce qui frappe d’abord, c’est la justesse de sa direction d’acteurs : elle obtient de ses interprètes, professionnels et non-professionnels, une vérité rarement atteinte. Garry Cadenat, dans le rôle de José, incarne une enfance à hauteur de regard, sans surjeu ni artifices. Quant à Darling Légitimus, elle livre une composition magistrale, toute en nuances et en retenue, qui lui vaudra le Prix d’interprétation féminine à Venise. Son jeu, sobre et vibrant, structure tout le film.

La mise en scène de Palcy est précise, presque documentaire par instants, mais toujours pensée. Les cadrages resserrés sur les gestes, combinés à des plans larges sur les champs de canne, créent une respiration visuelle qui évite l’illustration folklorique. La caméra accompagne sans intrusivité, laissant émerger les dynamiques sociales et intimes sans les souligner lourdement. Palcy sait filmer un espace, une époque, un climat, en faisant confiance à la durée des plans et à la densité des regards.

Le film se distingue également par son rythme. La réalisatrice construit une narration qui progresse sans précipitation, mais sans inertie. Chaque scène apporte une pierre à la trajectoire de José, sans digressions inutiles. Le montage, sobre mais efficace, fait circuler l’émotion avec une grande fluidité, notamment dans les transitions entre les scènes de travail, les moments d’école et les séquences plus intimistes.

La photographie de Dominique Chapuis mérite une mention particulière. Elle évite les pièges de l’exotisme chromatique : au lieu d’opter pour des contrastes agressifs ou des couleurs saturées, elle privilégie des teintes naturelles, travaillant la lumière tropicale avec une élégance qui donne au film un réalisme visuel impressionnant. Les scènes au crépuscule, notamment, possèdent une sensualité lumineuse qui ne bascule jamais dans la carte postale.

La bande sonore apporte elle aussi une profondeur discrète : la musique, utilisée avec parcimonie, soutient le récit sans l’étouffer. Les bruits ambiants, vent dans les champs, voix éloignées, outils qui frappent, composent un paysage sonore minutieux qui renforce l’immersion.

Enfin, l’écriture du film mérite d’être saluée pour sa clarté et sa rigueur. L’adaptation du roman de Joseph Zobel condense efficacement la matière littéraire sans la dénaturer. Palcy parvient à traduire visuellement les enjeux du texte, notamment la progression de l’enfant dans un système éducatif sélectif. Elle choisit de montrer plutôt que d’expliquer, de laisser les situations parler d’elles-mêmes, ce qui donne au film une force d’évocation remarquable.

Rue Cases-Nègres est un modèle de cinéma humaniste, à la fois rigoureux, chaleureux et parfaitement dirigé. Pour un premier film, c’est une démonstration impressionnante de maîtrise. Pour un spectateur contemporain, c’est une œuvre qui rappelle à quel point un cinéma ancré dans un territoire, dans une langue et dans des corps réels peut toucher avec une intensité rare.