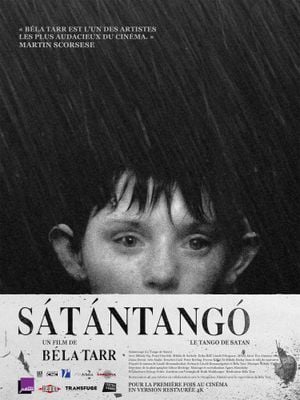

Quel film ! Mais réellement, une cathédrale de 7h30 qui laisse le temps d’inspirer et même d’expirer sans qu’on ait enchaîné 14 plans et 13 points de vue. Avec Sátántangó, Béla Tarr livre un véritable monument, pas qu'une simple fresque sociale. Béla Tarr, celui qui fond jour dans nuit, réalisateur du Cheval de Turin, des Harmonies Werckmeister. Il aborde avec la lenteur du temps et la pesanteur de l'image les sujets de sa Hongrie contemporaine. Avec des plans de trois, quatre, cinq voire six minutes. Il est viscéral, son cinéma ? Fin boucher.

L’histoire se passe dans un village, dans le banal tragique, où les meuglements sont des soliloques, où le quotidien se fait difficile. Affrontant les intempéries de l'automne. Pluie, boue, froid et vent. La vie est hardiment viable. C’est dans ce décor quelque peu funeste que les habitants apprennent le retour de deux personnes qui devaient être mortes. Dichotomie dès lors limpide : ceux qui croient à une arrivée messianique, opposés à ceux qui pensent au diable.

À l'orée de cette interprétation analytique emplie de subjectivité, je traiterai des thèmes du film. J’aborde d’abord l’aspect absurde du film. Sa dimension intime est sujet de réflexion. Sans tomber dans du jargonneux, j’essayerai de l’énoncer. Et bien, sa philosophie est limpide. Manifestement absurde. L’énoncé graphique de plaines vides paraît émuler le ciel. Le ciel de plomb, d’abord masqué, caché. Comme un secret. Tarr, joueur de poker, cache ses cartes. Soit, mais quand il se dévoile, c’est pour se positionner en agonie au sol. Ponge dit « ciel de plomb », oui. « L’absence de réponse divine aux questions de l’homme », définition de l’absurde dans le point de vue camusien. Quand les immenses terrains rencontrent à l’horizon le ciel, c’est lourd mais toujours agréable. C’est heureusement qu’on voit le désespoir de deux hommes coupé par l’horizon. « Csak a gond, a munka », rien que des ennuis et du travail. Voilà l’intitulé de l’avant-dernière partie de Sátántangó. Et il s’agit d’un principe scénaristique ubiquitaire. Un point de vue ô combien nihiliste, ce diptyque triste résume toute sa dimension diégétique. Il ferme la boîte, il clôture la vie.

Dans le deuxième jalon, l'œuvre est inscrite dans un contexte tout particulier. En effet, on parle d’une société hongroise post-communiste. D’un régime effondré et d’une crise manifeste. De fait, le cadre oscille : communisme regretté, prétendu défenseur d’une économie progressiste. En somme, rien ne va plus, l’entraide est chose révolue. Les analystes contemporains parlent de thérapie de choc. Tarr s’exerce à thérapie par le cinéma. Les Hongrois peuvent croire, douter et choisir. Mais ce en quoi le film est fort, c’est qu’il ne tombe pas dans une « critique de la société » ou quelque bêtise analogue. Il reste neutre et constate la dégradation étatique. Tarr pose un diagnostic sans avoir la puérile prétention de sauver qui que ce soit.

La troisième grande affaire thématique de Sátántangó se trouve dans la manipulation. Tarr traite des terriens. Quand, tard, débarque un homme perçu comme étant messianique. Le mensonge s’immisce. Une détresse est enclin à l’accueil d’un sauveur, charlatan ou non. Ce salvateur, Irimiás, profite de sa situation. Se dit que cette chance fortuite mérite la chandelle. Ou que du moins, le jeu en vaut. Le jeu, le mensonge, le simulacre et le faux salut. Voilà l’affaire personnelle du cinéaste.

Sous ledit ciel, le temps est long, il est vide, il est lui aussi absurde. « Tout est resté comme je l'avais laissé », c’est en ces termes que le personnage de Szejely B. Miklós écrit son testament, ses derniers mots au bord de la mort. Par là, il ferme la boucle. Serre les lacets de ses chaussures correctement. On y voit le fil rouge de l'œuvre, une colonne vertébrale. Euh nan, une colonne vertigineuse. Béla Tarr dit dans une entrevue accordée à Eric Schlosser que le film est composé de près ou prou 150 plans. Pour sept heures et demie de film, c’est très peu. Les longs plans-séquences allongent le temps. Dans son phrasé filmique, l’agogique est étirée, les plans allongés. Tarr paraît peser chaque geste et fait briller chaque étincelle de son cinéma.

Aliénation.

En un mot. Manipulation et folie. Solitude et désespoir. La polysémie est excitée. Mais assez divagué aux puériles mondanités diégétiques et philosophiques. Moi je préfère penser l’esthétique de l’à-propos cinématographique. Béla Tarr, grand cinéaste, s’applique dans le visuel. Il sait que montrer un film est en antéposition à l’endroit du raconté.

Dans son choix esthétique, le noir et blanc est toujours commentable. Il n’est pas un pis-aller, mais une sublimation de la graphie. Un faire-valoir tragique, il énonce mais abat en même temps les couleurs. Le rouge, le bleu, l’orange... quelle faible graphie ! Nan, Béla Tarr ne veut pas. Béla Tarr préfère mettre une main sur la bouche des couleurs. Et puis finalement ?

Filmer c’est tuer, tuer sait filmer.

En surcroît, l’austérité scénique, cette solitude si bien mise en scène, est un magnifique geste. Un mouvement de poignée, ou de rail ici, maîtrisé et affaire de savoir-faire. Pourtant, il n’est en aucun cas ce jeune mort-vivant d’usine. Cette routine machinale du réalisateur/technicien. Il sort la pièce de la chaîne et renverse la roue. C’EST PUTAIN DE BÉLA TARR !

Je m’emporte, c’est que je dois sûrement bien l’aimer. Faut faire gaffe aux dérives sectaires à ce niveau... Bref, troisième point esthétique. Toujours dans le membre de sa pensée scénique. Il s’amuse à l’exercice du croisement entre travelling et profondeur de champ. Ces lignes d’horizon sont immanentes au cinéma de Tarr. Comme une tragédie de finitude ou comme un destin, arrivé ou chemin. La profondeur joue à s’obstruer : ouvert/fermé, lointain, obstrué. Lui, cameraste kubrickien, se réussit à la mimesis du père. D’abord dans la dynamique du champ. Filmer les champs hongrois, c’est avec les travellings, ils sont austères. En avant, arrière, dans tous les sens. Il ne manque pas de cadre rigoureux et très peu enclin aux qualités humanistes d’un Nouvellevagueux.

En ça, et son unique défaut : trop fort. Trop parfait, tendances inhumaines. C’est peut-être voulu, mais désagréable au bout de la sixième heure. Et même un peu avant. Il y a quelques scènes caméra épaule, mais stabilisées à la steadycam. Lors du motif schématique, se manifeste dans le flux scénographique. On découvre d’abord en vue de dos le personnage, puis la caméra contourne le personnage pour énoncer son visage. Lors de la rotation courbiale, le steadycam sauve M. Tarr. Ce mouvement de caractérisation réitéré est doux à l’esprit. Un câlin, qui dans les sept heures chaotiques, fait un croo-câlin.

En bref, c’est simple : un CHEF D’ŒUVRE. J’aurais aimé être plus objectif, mais faut croire que l’homme est imprégné de subjectivité impénétrable. Ces sept heures sont agréables. Jamais sept heures et demie n’ont été passées aussi vite dans ma vie. (J’ai fait 21h–3h / 7h–8h) Emploi du temps convenable. Clôturons en ceci : je pense donc je regarde Béla Tarr. C’était une simple critique relatant les atouts et défauts d’un humble film.

Ps : une journée de cours d’un 5e c’est plus long.