... everything goes the way they want it to, but once it don't, good night."

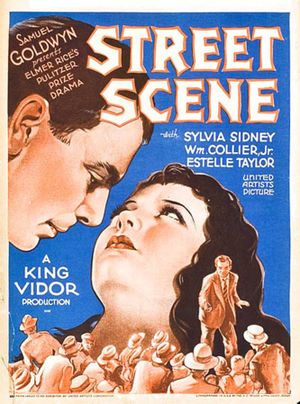

Le cadre est minimaliste et épouse celui de la pièce dont "Street Scene" est adapté : hormis une courte scène à l'intérieur d'un taxi, l'intégralité de l'action du film se déroule dans une rue newyorkaise, la caméra de King Vidor balayant tout au plus quelques dizaines de mètres de part et d'autre un escalier devant l'entrée d'un immeuble résidentiel. Dans ce champ limité transitent une vingtaine de personnages d'importances variées et d'origines qui le sont tout autant (norvégienne, italienne, allemande, juive et irlandaise), avec pour point commun leur appartenance à la société d'en bas — pas les bas-fonds mais presque. La captation d'une tranche de vie est renforcée par l'unité de temps, puisque le début et la fin du film tiennent sur moins de 24 heures au cours desquelles on aura vu défiler un wagon entier de commérages, quelques personnages burlesques, et surtout les membres de la famille Maurrant.

Le pari est un peu osé mais la scène de vie intégralement focalisée devant un immeuble de New-York jouit d'un certain charme. Au milieu des bavardages et autres papillonnages discursifs, quelques personnalités se dégagent : le père et la mère Maurrant, lui brutal et souvent saoul, elle cherchant du réconfort chez quelqu'un d'autre, ainsi que leurs deux enfants, surtout la fille, interprétée par Sylvia Sidney. Une sorte de film choral avant l'heure, sans que le chœur ne soit vraiment détaillé dans chacune de ses identités, mais dont le ballet incessant des allées et venues participe au microcosme local, parfois dans la bonne humeur, parfois dans le drame. La configuration générale contraint "Scène de la rue" à un côté relativement bavard qui peut lasser, même si précisément ces bavardages / commérages constituent un enjeu majeur du film et nous accompagnent vers le final furieux. Une rupture de ton plutôt surprenante, qui s'inscrit dans la durée, et qui laisse un peu médusé, comme après une tornade qu'on n'aurait pas vu arriver.